Specie se in particolari casi di ricerca personale di condizioni psico-fisiche, di sovraccarico emotivo o di semplice esaltazione personale, una delle caratteristiche che ho sempre richiesto alla musica da me ascoltata è l'evocazione del caos, del rumore, e perché no, di una metaforica furia distruttiva.

Tradizionalmente, associando questi termini all’arte del pentagramma, il genere istintivamente e popolarmente associabile è il punk e la sua cieca iconoclastia rivoluzionaria.

Eppure, al contrario di quanto si potrebbe credere dopo aver letto le prime frasi di questo articolo, in tutta la mia giovinezza, e in tutta la vita in generale, non riesco ad identificare un solo periodo in cui mi sia autodefinito un amante del punk.

Vi spiegherò il perché di questa mia mediante l'introduzione di un concetto a me molto caro, una delle basi su cui si basa la mia personale filosofia di vita, ed in generale la visione della stessa che ho: un concetto che, con il passare degli anni, ho denominato il caos controllato.

Per motivi molto probabilmente riconducibili al mio carattere e al mio modo di pensare ed essere, sono sempre stato portato a pensare che tutto, anche la rabbia, il disordine e i sentimenti di ribellione debbano avere un ordine, una struttura, una modularità, che per quanto difficilmente riconoscibile deve essere presente: la conseguenza sarà un caos rigoroso, funzionale, migliore.

Inutile quindi ripetere quanto poco sia possibile, naturalmente parlo per me, rintracciare questa sensazione nel punk e nell'hardcore, nel loro ardore – ripeto, a mio parere – sconclusionato, sporco e lo-fi. Senza capo ne coda.

I sentimenti e gli sfoghi di cui avevo bisogno, li trovai al contrario, fin dalla giovanissima età, nella potenza chirurgicamente devastante degli Slayer, nel nichilismo freddo scandito da batterie e chitarre industriali dei Fear Factory, nel grind iper tecnico dei Carcass.

Quella che però voglio raccontarvi però, è una storia diversa: racconta di quando durante i primi anni del liceo, scoprii come un uomo, servendosi di strumenti come computers e sintetizzatori riuscì a ricreare il caos controllato come lo intendo io, incastonandolo tra pattern ritmici serratissimi (ma precisi e distintamente riconoscibili!) e campionamenti.

Per ricordare il mio primo incontro con Aphex Twin, dobbiamo però andare indietro di ancora un po' di anni, evocando un bellissimo pezzetto di storia alessandrina che solo i più anziani ricorderanno: parlo di Zarathustra in Via Alessandro III , negozio di dischi specializzato ma veramente specializzato in musica estrema. (Chiuse ormai parecchi anni fa, pure io dovrei essere troppo giovane per ricordarlo, ma un parente decisamente illuminato, dalla cui collezione di dischi avrei poi ripetutamente attinto degli anni, era solito portarmici durante le sue compere: parecchio tempo è passato, ma quanto mi trovo negli stessi locali a mangiare fajitas e bere sangria, il pensiero che in quelle stanze vi si vendesse quanto di più oscuro registrato nelle desolate foreste norvegesi o il meglio di quanto prodotto dalla Bay Area Trash in Florida mi fa nostalgicamente sorridere).

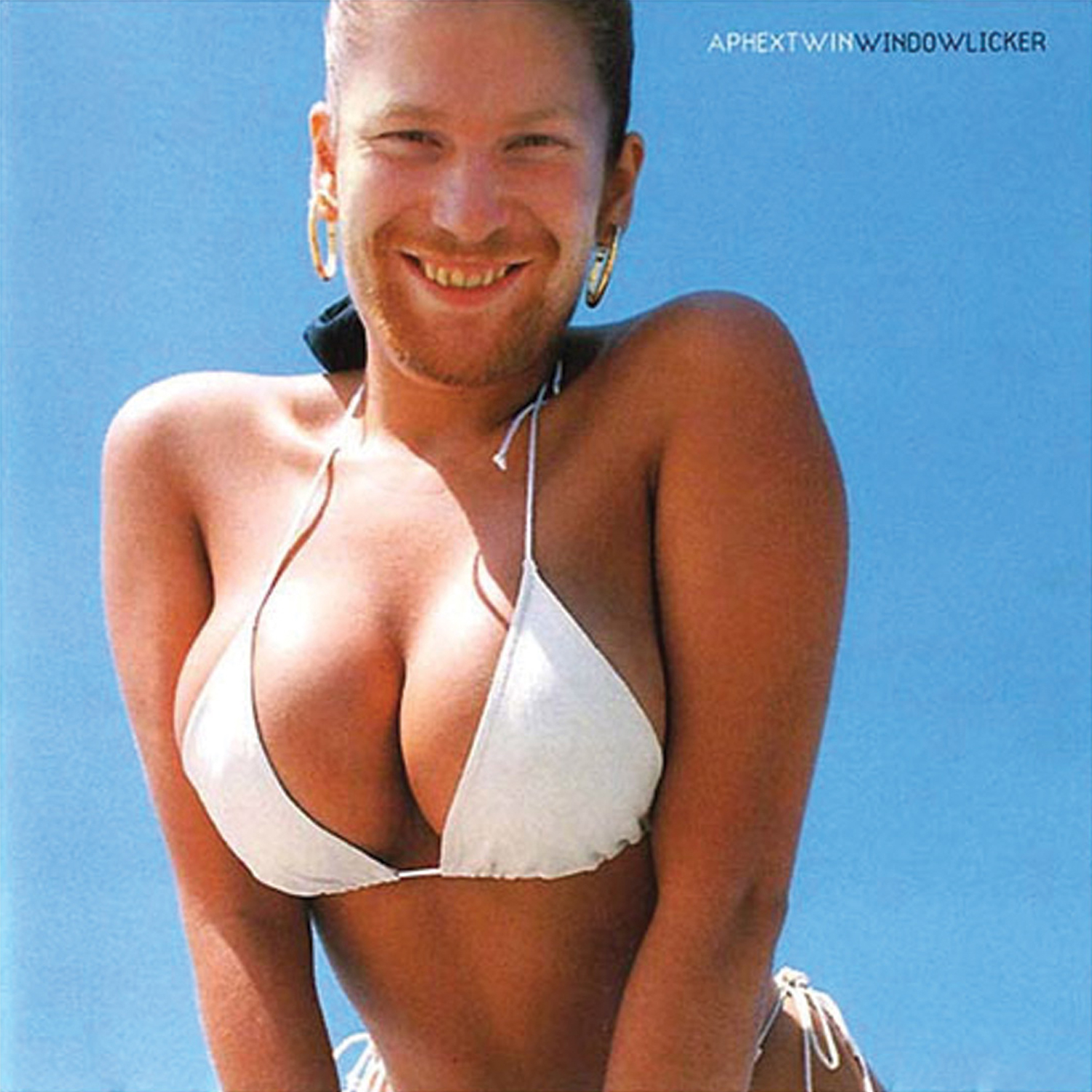

Da Zarathustra, tra montagne di dischi dall'anima nera, vidi per la prima volta la grottesca copertina di Windowlicker: come avrei potuto non notarla, con quel brutto faccione montato sul corpo di una quanto meno prosperosa pin-up?

Di Aphex Twin si è scritto e detto tanto, nel corso della sua vita artistica: genio visionario, illuminato compositore moderno, genio folle in grado di esaltare ed portare al limite ogni forma di elettronica: quadri dream isolazionisti, drum'n'bass (così esasperata da diventare DRILL'n'bass, trapanoebasso), break beat rave e trip hop sfruttati per marchiare a fuoco la storia dell'elettronica in un connubio tra ambient e techno capace di conquistare il mondo.

Windowlicker, per alcuni il picco massimo della produzione, riesce incredibilmente a sintetizzare tutto questo, oltre al mio personale caos organizzato.

Si parte con venti secondi di suoni ovattati e aspirati, quasi lounge. Ma la calma non è destinata a durare e la furia comincia a snodarsi su batterie secche e fitte, marziali e ordinate.

Il maestoso tappeto è steso, su di essa cominciano a stagliarsi slanciati suoni elettronici dal taglio classicheggiante, e pian piano comincia a delinearsi uno scambio di mugugni e canti femminili e maschili: una misteriosa e ancestrale conversazione ha così inizio. Le macchine però, pensano a tenere sotto controllo il caos e il calore derivato da questo strano discorso al quale stiamo assistendo, trasformando le voci, qualora il dolore e il piacere descritto diventi troppo intenso, in freddi suoni di synth pulsante alle volte, più areato e libero altre.

Ma il disordine è rimasto fin troppo ad assistere a questo pur curioso scambio di battute, è stanco di assistere ed intervenire accompagnando ritmicamente, o disturbando le emozioni dei discorrenti.

Ha aspettato fin troppo: così, sotto forma di una cascata di blasts distorti e compressissimi (suoni che anni dopo faranno la fortuna di generi quali fidget, electro e grime) si erge maestoso e implacabile al minuto 04.50.

Una gigantesca e puntata esondazione che porta via parole, calore e umanità, con puntualità ed efficienza garantita dalla onnipresente spina dorsale ritmica, un urlo liberatorio della durata di un minuto.

Alla fine, la furia si spegne, come i synths. La rivoluzione è fatta, si sentono solo, ormai, vaghi campanellini elettronici e rumori d’attesa. Forse un’altra conversazione potrà forse cominciare, un’altra alluvione sonora nascere.

Fu così che Richard D. James, dall'interno del suo carro armato convertito a studio, mi mostrò un nuovo modo di domare il caos, senza fargli perdere un atomo di potenza distruttiva, anzi.

E fu così che nacque la mia passione per la musica elettronica.

Questo e altri scritti di “Tracce di Vita” li potete trovare qui: Capite cosa stiamo gridando