Non essere e pur creare

Fanny & Alexander riportano il teatro alla sua essenza

Sì è tanto parlato e ancora oggi se ne discute di postmodernismo. No, non è di questo che vogliamo trattare, ma per affrontare il nuovo spettacolo di Fanny & Alexander ci sarà utile. Rispolveriamolo un secondo. Il postmodernismo è la dichiarazione d’impasse di quel secolo, il Novecento, che in così breve tempo bruciò più tappe di quante non riuscì a coprirne, tanto da ritrovarsi in anticipo sul tempo ad arrendersi a sé stesso: tutto è stato già detto, tutto è stato già fatto, non rimane altro che citare (leggi “rievocare”), imitare (“ripercorrere”) e parodiare (“combinare”). Seguiranno così le varianti sul tema, gli esercizi di stile, i pastiche: un’arte pervasa prima, rassegnata poi, all’autoironia, cioè alla negazione di sé stessa. Dimenticando – sia notato en passant – che questa condizione in realtà è ciclica; ma si sa, i “contemporanei” si illudono sempre di rappresentare il culmine della storia intera, quando valgono né più né meno che i loro antenati. Ad ogni modo. La condizione postmoderna permane tuttora, e se se ne parla sempre meno è più per usura che per tramonto. Ma veniamo a noi.

Dunque, perché questa apparente battuta d’arresto è così significativa? Perché diventando una condizione per così dire esistenziale (si pensi anche solo all’odierna “crisi che non passa mai”), questo scacco della modernità che ha scoperto i suoi limiti (geografici, economici, artistici) comincia finalmente a traboccare dal bicchiere stretto dell’erudizione impregnando l’inaridita consapevolezza di tutti. Insomma, questi continui impedimenti al potere individuale (e l’avvento del virtuale tecnologico ne rappresenta più l’apice che il superamento) ci stanno portando a ridiscutere l’atto stesso di “desiderio” e quindi la sua “realizzazione”.

La nuova creazione dell’ormai storica compagnia ravennate F&A parte proprio da qui (a dimostrazione del fatto che, nonostante l’apparente frugalità degli ultimi anni, rimane una delle rare compagnie di autentica ricerca teatrale).

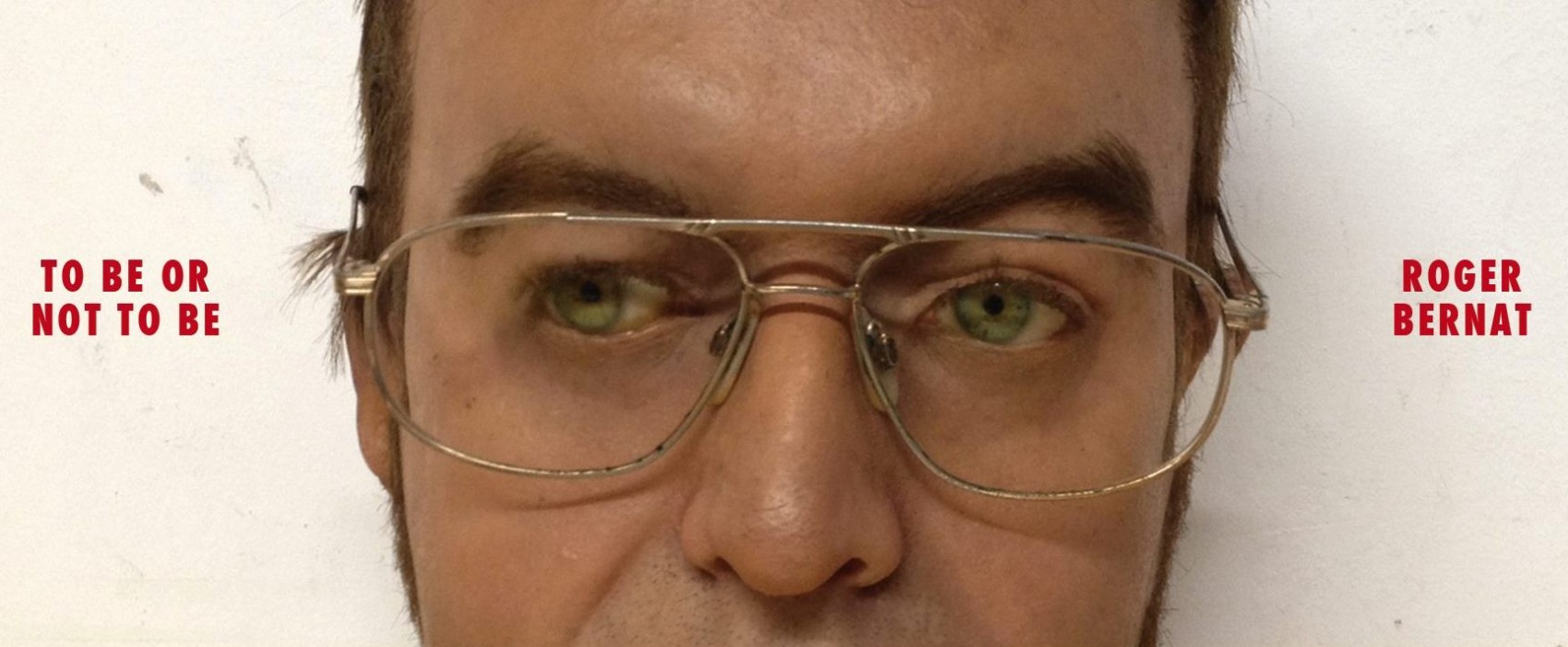

Come le migliori opere d’arte To be or not be Roger Bernat è molto più semplice e immediato di quanto non sia descriverlo, eppure sotto quella superficie di bizzarro lambiccato divertissment si intrecciano nodi capitali.

I due elementi principali si evincono dal titolo: Amleto da un lato, Roger Bernat dall’altro. Se forse non tutti conoscono quest’ultimo, artista catalano promotore del cosiddetto teatro partecipato (qualcuno ricorderà il recente Please, continue (Hamlet)), il primo dovrebbe essere familiare ai più. Ma familiare per cosa?

Amleto rappresenta insieme a Don Chisciotte l’eroe della modernità e quindi – fatto importante – il primo grande anti-eroe esistenzialista, cioè colui che abdica al ruolo di eroe ma proprio nella sua rinuncia lo incarna – “modernamente” – più che mai.

Amleto infatti è colui che bloccato nell’agire “preferisce” dubitare: quel suo dubbio rappresenta – il controprodotto del – la “modernità”. Oggi, però, siamo all’indomani di quella modernità (mai categorizzazione fu più arrogante). E se Amleto in qualche modo superava i suoi dubbi affidandoli a un gruppo di attori perché li rappresentasse (quasi una sorta di antesignana costellazione familiare), F&A rappresentano quella rappresentazione. Non solo – perché altrimenti saremmo ancora nell’ambito del postmodernismo –: rappresenta la rappresentazione negandola.

Che cosa vuol dire? Veniamo subito alla scena.

Sul palco troviamo Marco Cavalcoli nei panni di Bernat che disserta di identità, di Amleto, di crisi del teatro di rappresentazione, in un buffo zapping di lingue. Per quanto rielaborati, i discorsi sono veri, così come vero è Roger Bernat e vero è il fatto che nel parlare passi con naturalezza da una lingua all’altra. A ciò si aggiunge la caratteristica principale di F&A, l’eterodirezione, ovvero quell’espediente per cui l’attore non “risponde a sé stesso” sulla scorta di prove, partiture fisiche o di un testo imparato a memoria, bensì riceve indicazioni e battute via auricolare (in questo caso la voce) “ri-mandandole” teatralmente.

Nella totale artefazione del – pur – spettacolo teatrale, tutto sembra più che vero perché parte da elementi – tutti – innegabilmente veri (e nella loro fedeltà a una data verità – la realtà – e nella loro dichiarata artefazione – la fi(n)zione).

Dunque, abbiamo un attore che “finge” di essere una persona vera che dice le sue vere parole rispetto a una situazione vera.

E le dice a persone vere.

Ecco l’altro elemento fondamentale di questo crossover tra l’arte di F&A e Bernat: lo spettatore.

In questa conferenza spettacolo Cavalcoli-eterodiretto/Bernat chiama in causa lo spettatore su due fronti (emancipandolo dalla passività dell’“essere”): concettualmente, affermando che in fondo, anche fuori da qualunque evento teatrale, tutti siamo “spett-attori” (così Bernat definisce il pubblico del suo teatro partecipato), perché proprio al pari di Amleto sempre ci ritroviamo in una situazione reale che non sappiamo gestire ma che reclama la nostra azione-reazione (solamente il passato ci concede il lusso di essere elaborato, ma il presente no, il presente accade, non finisce mai, è sempre e solo adesso – proprio come il teatro); concretamente, invece, coinvolgendolo in maniera attiva (“non essere” solo spettatore) nello sviluppo dello spettacolo stesso.

Qui la mescolanza di finzione, realtà, negazione si infittisce. Prima sarà chiesto di eterodirigere Cavalcoli/Bernat attraverso un pad con la campionatura di decine di varianti del celebre monologo dell’Essere o non essere (Testori/Parenti, De Berardinis, Olivier, Branagh/Popolizio e molti altri): premuto un tasto, lo spettatore “manda” la traccia in cuffia all’attore che la “ri-manderà” attorialmente.

Ma cos’è che si re-cita davvero? Chi è a recitare? Chi dirige?

Dopo ancora, quattro spettatori obbedendo a didascalie videoproiettate sul fondo (cioè eterodiretti a loro volta) mimeranno prima e reciteranno poi la scena dell’omicidio del vecchio Re Amleto; scena che – si tenga bene a mente – nell’Amleto di Shakespeare non c’è, non accade mai (è l’antefatto), ma soltanto si racconta (lo spettro) e si mette in scena (il famoso play within the play).

Come accennavamo, F&A rappresentano una rappresentazione negandola.

Insomma, in To be or not to be Roger Bernat tutto accade non accadendo. È il famoso “E pur si mòve”. Tutto si concentra in questo “e pur”: atto intelligentissimo, consapevole, ironico con cui Chiara Lagani, Luigi de Angelis e Cavalcoli superano lo scacco del postmodernismo: sublimando l’impasse stessa.

Come da anni certa filosofia contemporanea sta cercando di suggerire (si pensi alle riletture hegeliane di Žižek) la risposta è già nella domanda, la risposta è la domanda. Però è necessario comunque tentare una risposta, “anche se”, anzi, proprio perché sarà fallace: negarla aprioristicamente è un trucco che non funziona. Il vero difetto del postmodernismo (non solo artistico) è stato quello di pensare di poter trascendere il senso del limite, ritenendolo un retaggio vetusto delle società religiose, convinti che la laica scienza avrebbe condotto senza indugi l’umanità al puro progresso. Ma se non c’è un impedimento, una difficoltà, un intoppo, una gabbia l’uomo non può andare da nessuna parte perché nella totale libertà si smarrisce.

Se la societa si è arenata alla sindrome del postmodernismo è perché non ha compreso che il postmodernismo era la risposta stessa, era cioè il limite sopraggiunto che tornava a fare capolino.

Qualche esempio? La soluzione al sovraffollamento non è la costruzione di case verticali, lo scoppio di nuove guerre o formule magiche della politica ma capire che la crescita non è un valore; l’esaurimento delle risorse fossili non è il segno che dobbiamo trovare fonti alternative ma che viviamo innanzitutto di inutile spreco; la sperimentazione che si avvita su sé stessa non ci dice che l’arte è decaduta ma che si è chiuso un ciclo.

Alla molle passività dell’“essere”, insomma, F&A preferiscono l’attivissima ironia del “non essere”: una riflessione penetrante che sottolinea la conclusione della centralità dell’individuo e promuove il primato dell’azione sull’attore (leggi “colui che agisce”). Dopo quasi un secolo di divismo, commercializzazione dell’arte, egocentrismo consumista, neoliberismo democraticamente sfrenato, l’artista fa un passo indietro e riporta avanti l’arte, nel segno di quel processo già avviato negli ultimi trent’anni da creatori tra i più disparati come Von Trier, Sokurov, i fratelli Dardenne o Carax; o ancora autori quali Auster, Vila-Matas, Percival Everett; tornando indietro fino al “no” di Bartelby di Melville, al “maldidenti” dell’Uomo del Sottosuolo di Dostoevskij, o alle “peregrinazioni nevose” di Walser; e che oggi finalmente torna a ingranare anche sulle assi del palcoscenico (a questo proposito si pensi anche all’intimo destrutturalismo di Deflorian/Tagliarini).

L’artista si libera dalla trappola ammettendo la sua fallibilità e in questa confessione “ad arte” lo spettatore si emancipa a sua volta, ristabilendo un contatto: forse irreale ma sicuramento vero.

To be or not to be Roger Bernat, a nostro avviso, è la felice incarnazione di quei versi laconici e laceranti che Juan Luis Martínez scrisse già nel lontano 1972 in No sólo ser otro sino escribir la obra de otro (che riportiamo integralmente, tradotti alla meno peggio, qui di seguito).

La grande impostura

il grande Impostore

insonne

mai svelato

il nome vero

il suo nome

lo stesso nome

tante volte ascoltato

cassato

tante volte ripetuto

tante dimenticato.

L’io così superfluo

e maltrattato

incenerito

assente involontario

solo per abitudine.

Recitare versi

che furono dell’altro

che fosti

quando già non eri.

Costruisci il tuo non-io:

la sua assenza: la tua.

Per non essere

è necessario

che prima costruisca

l’assenza

di questo io, che non

sarai mai

lo spazio vuoto

del non-io.

Ascolto consigliato

Teatro India, Roma – 15 dicembre 2016

Crediti Ufficiali:

TO BE OR NOT TO BE ROGER BERNAT

una conferenza spettacolo di Fanny & Alexander

produzione E / Fanny & Alexander

ideazione Luigi de Angelis e Chiara Lagani

drammaturgia Chiara Lagani

regia Luigi de Angelis

con Marco Cavalcoli

organizzazione Ilenia Carrone

amministrazione Marco Cavalcoli e Debora Pazienza

foto Enea Tomei