Struzzi a testa alta in Svizzera: FIT 2017

La dissidenza propositiva del festival di Lugano

C’è chi pensa per noi, illudendoci di poter costruire il presente che prende forma in un surrogato di desideri indotti, tenta di generare aggregazioni, che risultano spesso tentativi di comunità storpie, mancanti di empatia in spazi con confini invalicabili, tentativi continui, apnee di unioni ad effetto placebo.

No, non si tratta di un manifesto da dissidenti radicali. Non formalmente, per lo meno. Queste parole introducono la 26^ edizione del FIT, il Festival Internazionale del Teatro di Lugano. Sono di Paola Tripoli, la direttrice artistica. E già basterebbero a darci una misura non solo dell’importanza di una nota curatoriale ad accompagnamento di un programma di festival (che, solitamente, invece si risolve in una presentazione annacquata e compilata alla bell’e meglio), ma soprattutto di cosa significhi – concretamente – concepire, concepire seriamente, una cosa chiamata «festival», vale a dire, avere a disposizione dei fondi della collettività per proporre a quella stessa collettività una visione artistica, e dunque una politica culturale, che sia attiva, stimolante, dialogante, insomma, critica e propositiva.

Vincenzo Agnetti Otto proposizioni (1972), dettaglio. ©MAXXI, Roma

Abbiamo avuto l’occasione di seguire il festival ticinese solamente due giorni, eppure tanto pochi ne sono bastati per vedere realizzate quelle note programmatiche. Sia chiaro, anche in questo caso la voce «festival» rimane inevasa: il FIT, al pari degli omologhi italiani, non ha un nucleo pulsante attorno cui una comunità aperta si raccoglie prima e dopo gli spettacoli (eccezion fatta per gli incontri, post visione, con gli artisti); rientra più propriamente nella tipologia «rassegna» multidisciplinare sui linguaggi delle arti performative contemporanee. Ciononostante, presenta una linea curatoriale chiara e coerente. Quello struzzo in locandina (un «casuario», la specie ornitologica vivente più vicina ai dinosauri) sta a testa alta, resiste e persiste: nonostante le difficoltà.

[Lo struzzo è] Simbolo delle capacità di dominare le difficoltà più aspre. […] Virtù necessaria più che mai, ora che la dittatura del denaro e delle merci imperversa e le coscienze libere tentano di non fare come tutti, cioè nascondere la testa sotto la sabbia.

Logo FIT 2017. Grafica ©Fabrizio Montini/Kyrhian Balmelli

Vediamo dunque più nel dettaglio come si articola questa dissidenza programmatica.

L’atto più forte l’abbiamo scorto nell’appuntamento apparentemente più “innocuo”. Una videoproiezione. O meglio, un «docudrama». Su chi? I Wunderbaum, collettivo olandese nato nei primi anni ’00, dalla forte vocazione politica, l’approccio diretto, la declinazione performativa multiforme. Nel 2016 accade che, dopo il progetto quadriennale The new forest (incentrato sulla possibile creazione di comunità), i cinque membri decidano di prendersi una sorta di anno sabbatico e – pur continuando a ritrovarsi e confrontarsi – inaugurino, individualmente, progetti di azione diretta—oltre la scena. Stop acting now ne documenta la parabola.

Wunderbaum Stop Acting now. Frame ©Wunderbaum

Interrogata sulle ragioni di questa brusca frenata, Maartje Remmers dà una risposta talmente schietta da essere spiazzante:

Non potevo più portare in scena un messaggio che il nostro pubblico condivide già.

E dovremmo riflettere su quest’affermazione, dovremmo riflettere davvero. Perché troppo spesso per spirito di sopravvivenza e compromesso, il teatro (tanto gli artisti quanto gli operatori) tende a raccogliersi e a spalleggiarsi, nella convinzione che sia necessario creare un nucleo forte, dimenticando però che quest’attitudine – per quanto legittima e comprensibile – rischia di fomentare un “minoritarismo” controproducente e pericolosamente incline a un autoassolventesi elitarismo, tipico dei piccoli ambienti. O detto volgarmente: si finisce per suonarsela e cantarsela da soli.

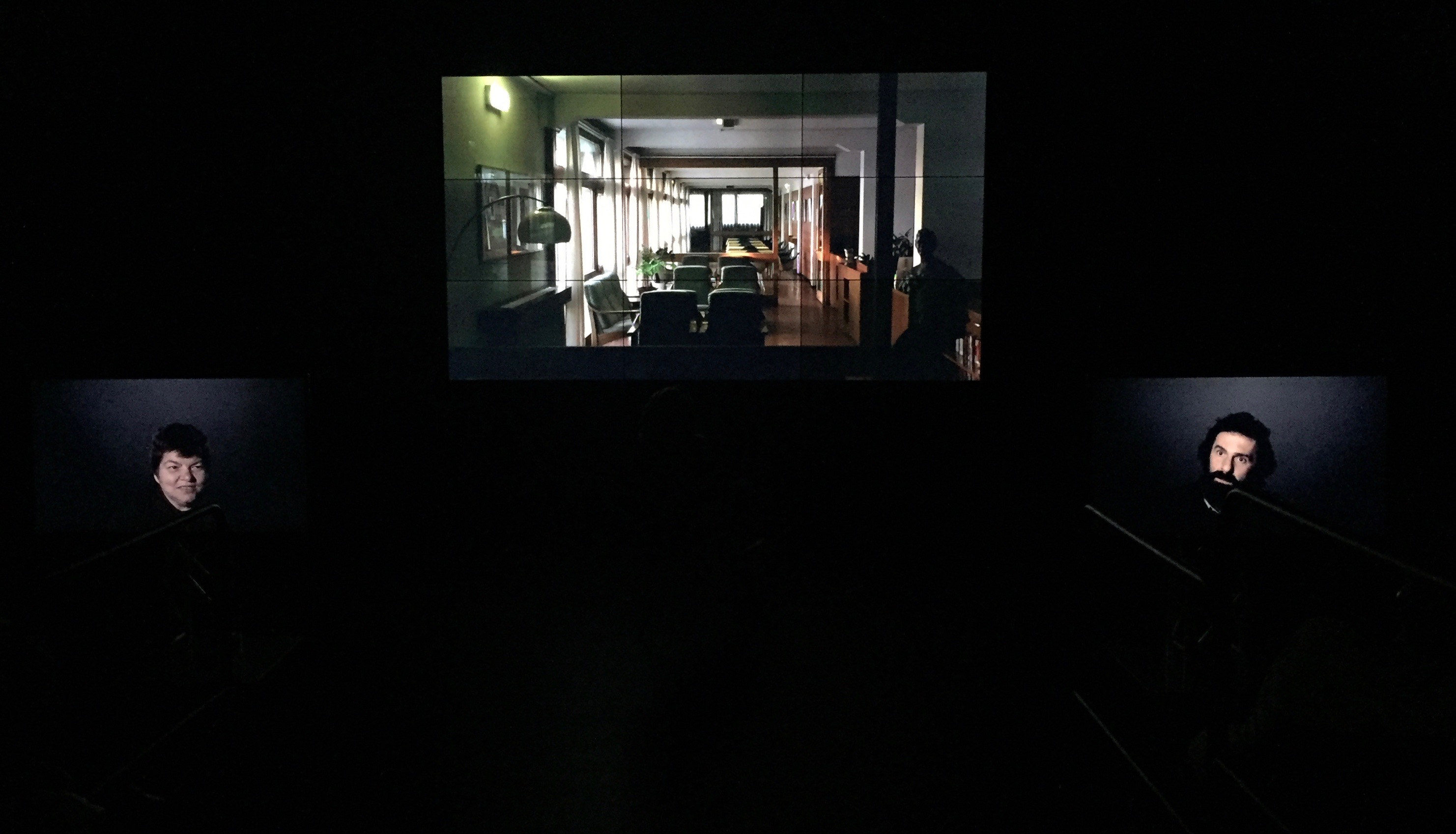

A questo proposito, significativa risulta l’installazione di Rubidori Manshaft (compagnia svizzera Officina Orsi) Maneggiami con cura, secondo capitolo del progetto Su l’umano sentire. Un paio di cuffie per ciascuno spettatore; due schermi ai lati del palco; al centro una sedia vuota; sullo sfondo, ripresa fissa, un interno a vista, arredato: è vuoto, nessuna presenza umana ad abitarlo, ma le gradazioni di luce tradiscono lo scorrere del tempo. Non accade nulla, apparentemente, eppure qualcosa si sta succedendo. E il pubblico, diviso in due gruppi sulle gradinate, osserva e ascolta i volti che Manshaft ha raccolto sul concetto di «mancanza».

Officina Orsi Maneggiami con cura. Foto di scena ©Officina Orsi

Sono interviste tagliate e cucite attorno a uno spostamento dell’oggetto: la risposta non arriva mai diretta, è frammentata, rinviata, sospesa, più cerchiamo una risoluzione e più, nel montaggio, l’artista ci spinge nel vuoto tangibile di qualcosa che non possiamo afferrare. Siamo costretti a rivedere le nostre aspettative di spettatori, a vivere nell’interstizio delle pause di quei volti, delle loro smorfie, dei loro sguardi—del loro non-detto.

Come la stessa Rubidori Manshaft, che va a occupare il centro della scena senza agire, rimanendosene in penombra, quasi a scartarsi dalla pretesa di un’affermazione: l’artista c’è, non si nega, si espone al pari altrui, ma non ha nulla da rivelarci, non vuole sorprenderci, condivide un rito, la sua assenza, presente. Manifestando artisticamente e umanamente, così, la sua posizione sul tema stesso che va ad affrontare: la mancanza, appunto.

Sono azioni minime, circoscritte, lontane assai da quel grandeur estetizzato da spettacolone buono a far parlare di sé per una settimana o poco più, e al tempo stesso ben consapevoli di non poter esaurire le domande che sempre più si van demandando all’arte. E proprio per questo le proposte del FIT, indipendentemente dalla riuscita individuale, diventano azioni preziose.

Così come il postdrammatico I am not ashamed of my communist past dei serbi Sanja Mitrović e Vladimir Aleksić sulla loro infanzia nella Jugoslavia di Tito, i quali lungi dal fare apologia comunista invitano a scavare nella complessità di quegli anni che, con troppa facilità ormai, tendiamo a liquidare sbrigativamente, condannandoli in toto. Peccato però che la realtà (storica) non sia affatto così semplice.

Sanja Mitrović/Vladimir Aleksić I am not ashamed of my communist past. Foto di scena ©Marko Berkeš

Non dimentichiamoci infatti che anche la democrazia rappresentativa dopotutto è un regime. Che anche il ventennio berlusconiano (per non fare il solito confronto con quello fascista), ad esempio, getta un’ombra imbarazzante sulla società e sulla cultura italiane, eppure non per questo se pensiamo a ciò che è stato prodotto negli anni ’90-’00 anche con il contributo pubblico dello Stato o del colosso Mediaset sia tutto da squalificare.

Sanja Mitrović/Vladimir Aleksić I am not ashamed of my communist past. Foto di scena ©Marko Berkeš

Oppure è il caso dei due buffoneschi performer (Federico Dimitri e Francesco Manenti, molto in stile Abbiati/Capuano) della Compagnia Dimitri/Canessa che in Hallo! I’m jacket!, sotto l’apparente mash-up di sketch comici, vanno a porre in discussione il diktat dell’intrattenimento, denunciando tra le righe i vizi di – ancor prima che un sistema produttivo – una cultura che ormai punta allo spettacolo, cioè alla spettacolarizzazione del teatro, corrompendolo, svilendolo, prostituendolo, drogandone perfino il suo lato genuinamente comico.

Come scrive la drammaturga Francesca Garolla – nel pregevole volume pubblicato da Cue Press I quaderni del Fit.Sguardi sul contemporaneo –, riecheggiando Lacan:

Il reale, seppur schermato, filtrato, mediato, reinterpretato, irrompe.

La realtà si insinua dove non dovrebbe essere. […]

Quello che vedo sul palco somiglia a me, quello che vedo sono anche io. […] nasce un nuovo rito, quel rito in cui l’esperienza individuale diventa collettiva: «Io sono solo, ma non sono il solo».

Il rito della realtà

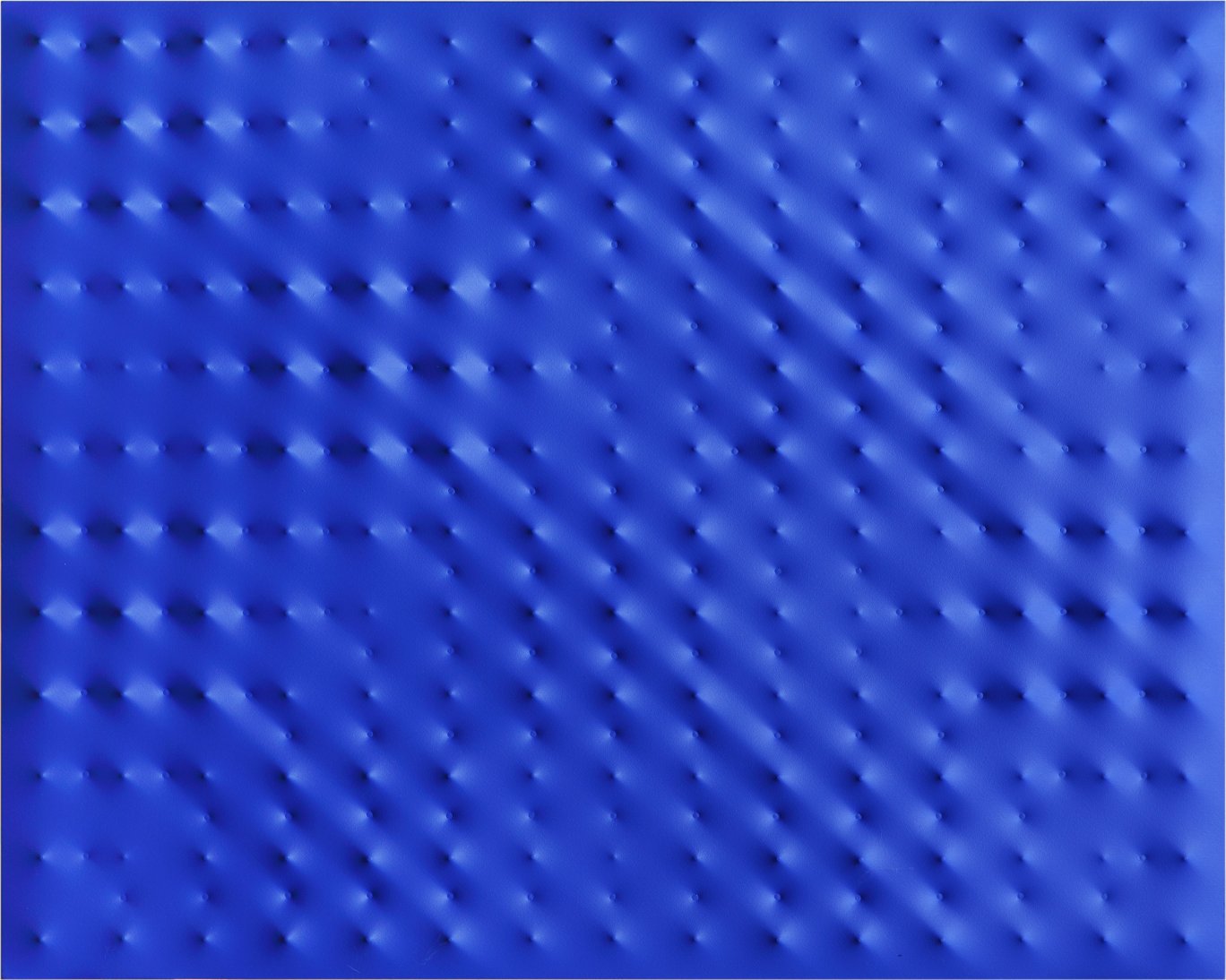

Enrico Castellani Superficie blu (2010). ©Archivio Enrico Castellani. | Fotografia di ©Lorenzo Wirz Castellani

Ecco. Per quanto abbiamo avuto modo di riscontrare, al di là dell’esito del singolo spettacolo, il FIT prepara il campo perché tale irruzione del reale (arte) nella realtà (pubblico) possa realizzarsi, o teatralmente parlando, perché il teatro sia innanzitutto accadimento—rito collettivo, dunque sociale, dunque politico.

Curioso che ad avvedersene prima siano stati i cugini ricchi della Svizzera. Qualcuno che alzi la testa senza il solito omertoso opportunismo al di qua della frontiera?

Ascolto consigliato

Lugano, Svizzera – 30 settembre e 1 ottobre 2017

STOP ACTING NOW

di e con Wunderbaum

regia Mijke de Jong

camera film Emo Weemhoff

coproduzione Wunderbaum en Topkapi

in collaborazione con Rotterdam viert de Stad! It Imagine 2020

SU L’UMANO SENTIRE (Cap.2) “Maneggiami con cura”

creazione Officina Orsi

concetto e direzione Rubidori Manshaft

collaborazione al progetto Paola Tripoli

testi Roberta Dori Puddu

riprese video Fabio Cinicola

editing video Rubidori Manshaft

online video e audio Fabio Cinicola

produzione Officina Orsi

coproduzione LuganoinScena e Fondazione La Residenza – Casa svizzera, Malnate

con il sostegno Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la cultura, Città di Lugano, Fondazione Ernst Göhner

si ringraziano Francesca Garolla, Mariano Dammacco

I’AM NOT ASHAMED OF MY COMMUNIST PAST

direzione Sanja Mitrovic

concetto e perfomance Sanja Mitrović, Vladimir Aleksić

drammaturgia Jorge Palinhos, Olga Dimitrijević

video Editor Nikola Vrzić, Siniša Mitrović

camera Vladimir Pavić

produzione Sanja Mitrović/ Stand Up Tall Productions (Amsterdam) e BITEF Theatre (Belgrade)

co-produzione Beursschouwburg (Brussels)

partners Pianofabriek (Brussels), Centar Film (Belgrade), Yugoslav Cinematheque (Belgrade), Avala Film (Belgrade), Film Center Serbia (Belgrade), National Theatre “Tosa Jovanovic” (Zrenjanin)

con il supporto Flemish Community, Flemish Community Commission, City of Belgrade

HALLO! I’M JACKET!

Il gioco del nulla

regia Elisa Canessa

con Federico Dimitri e Francesco Manenti

assistenza artistica Stefano Cenci e Giorgio Rossi

disegno luci Marco Oliani

produzione Compagnia Dimitri/Canessa e Associazione Sosta Palmizi

con il sostegno di Armunia