Le Olimpiadi del 1936 – Federico Buffa

C’è una parola che Federico Buffa ama forse più di altre, questa parola è contesto. La usa spesso in un’accezione piuttosto allargata, utilizzandola per descrivere sia l’insieme delle caratteristiche di un ambiente e di una cultura, sia una specie di personale visione del mondo, un atteggiamento verso le cose. Questa parola ricorre in una frase in particolare: mischiare i contesti. Buffa parla poco di sé, racconta storie di altri, storie vere, storie di sportivi, ma in questo personale appiglio linguistico si può intravedere una firma, una sorta di microscopica autobiografia.

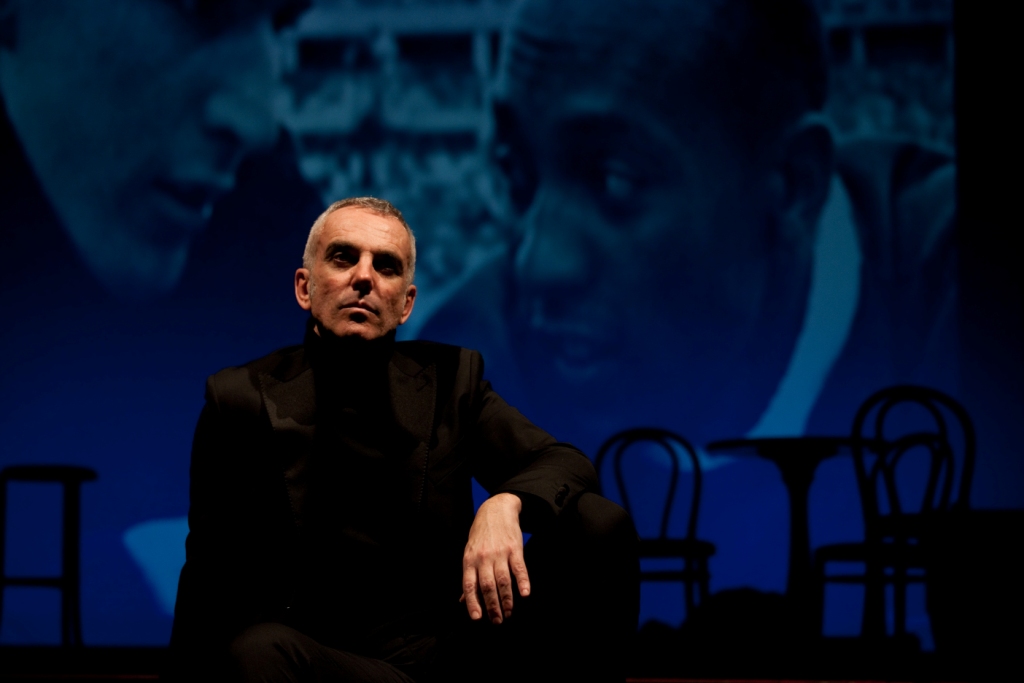

Federico Buffa è un telecronista di basket che ha negli ultimi anni dato un nuovo impulso alla carriera grazie a una felice intuizione della sua rete, Sky. In un periodo di blocco del campionato NBA – di cui è stato con Flavio Tranquillo il narratore principe per due decenni – gli viene chiesto di fare in maniera sistematica quello che già rendeva un cult le sue telecronache: raccontare storie. Aneddoti, vicende personali dei giocatori, spaccati di costume e storia americana confluiti in una struttura semplicissima: un uomo in piedi in uno studio, poche immagini, un tono confidenziale, affabulatorio, ironico. Il gioco funziona, la formula Federico Buffa racconta è esportata verso il più vasto pubblico calcistico con un successo straordinario. In questa stagione, con la produzione di Tieffe Teatro Milano, Buffa porta i suoi racconti a teatro, uno spettacolo dedicato alle Olimpiadi di Berlino 1936, scritto con Emilio Russo, Paolo Frusca e Jvan Sica per la regia di Emilio Russo e Caterina Spadaro.

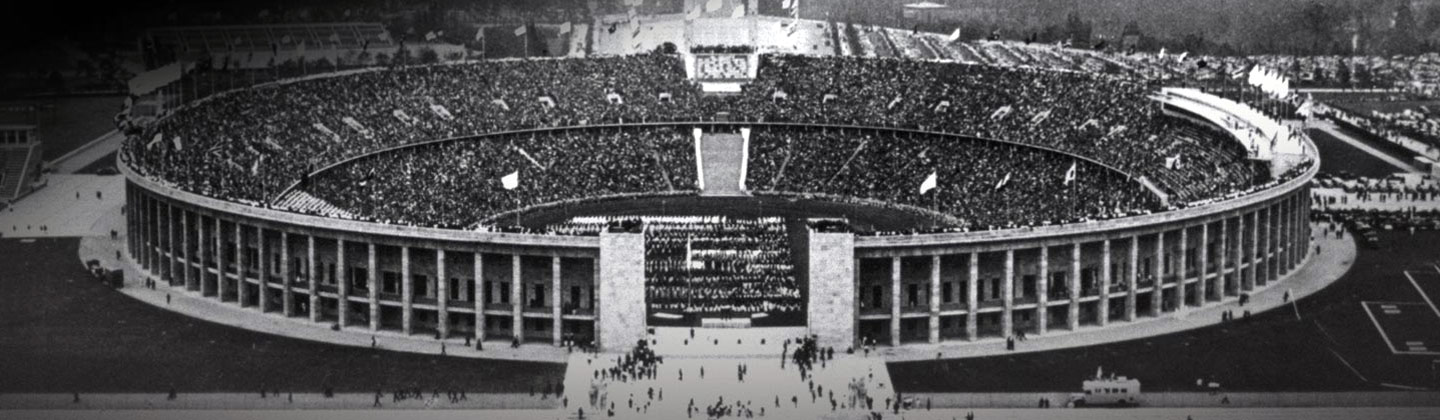

Le Olimpiadi del 1936 è uno spettacolo che si può inserire agilmente nella categoria vasta e variegata del teatro di narrazione. La scena è la fantasticheria di un night anni Trenta: sedie e tavolini come quelle di Café Müller, un pianoforte a coda, due musicisti e una cantante bionda (Cecilia Gragnani) dalla voce calda e notturna, di quelle che cullano i detective dei vecchi noir in fondo al loro giro dei bar. Buffa la riempie a poco a poco, comincia interpretando un personaggio, Wolfgang Fürstner, il vice comandante del villaggio olimpico di Berlino ’36, introduce il ricordo di un’estate decisiva, uno di quei momenti in cui la Storia e lo sport finiscono con l’incontrarsi e dopo due settimane uscirne irrimediabilmente cambiati. Contesti che si mischiano.

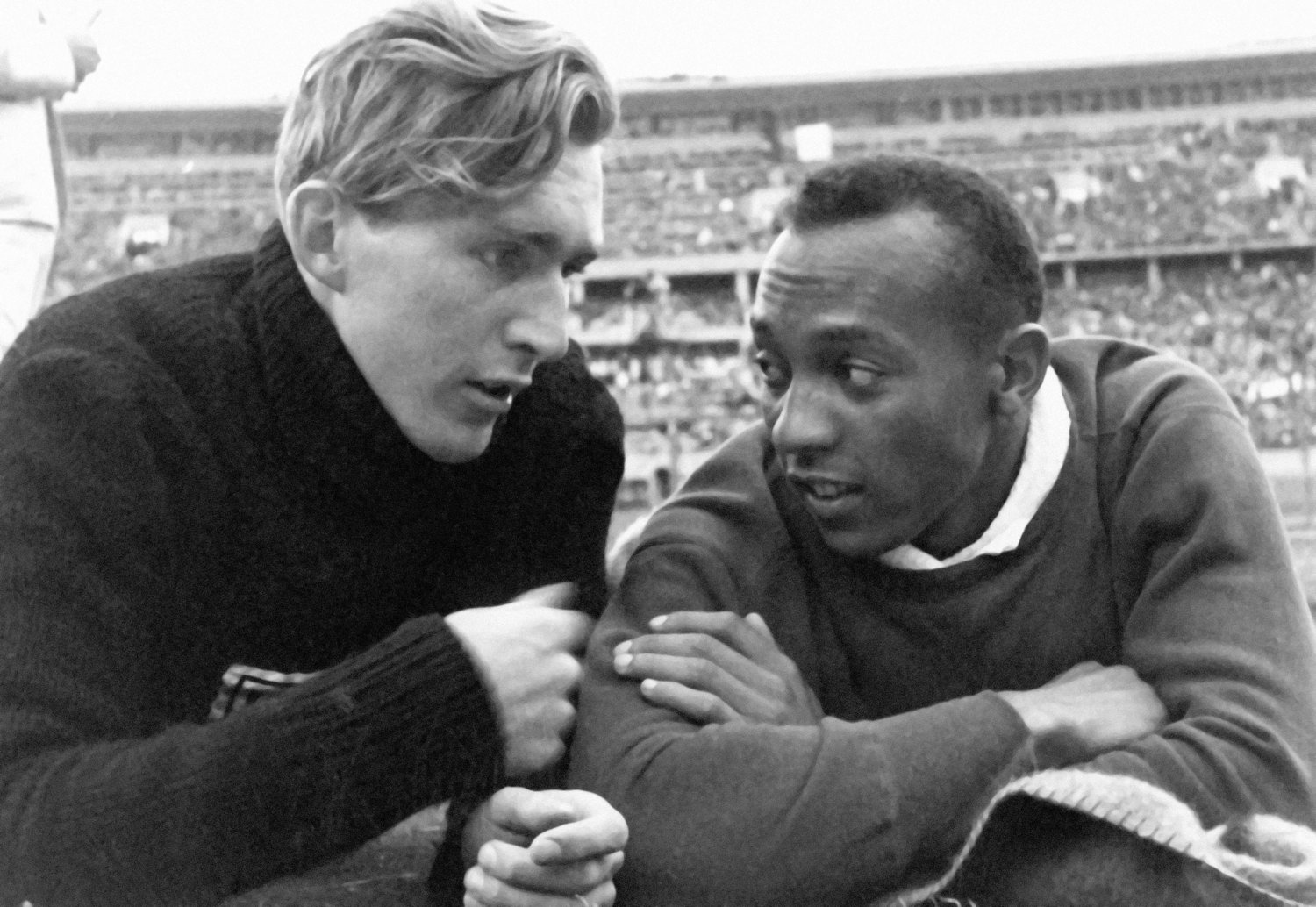

L’estate del trionfo estetico del Nazismo con le telecamere di Leni Riefenstahl e i marmi di Albert Speer ad annunciare la nuova Ellade, il Terzo Reich, e Berlino come sua Atene. Ci sono loro nella storia di quell’estate decisiva e c’è, ovviamente, Jesse Owens, l’uomo consegnato alla storia come il nero che fece vergognare Hitler, ma che non seppe che farsene delle sue quattro medaglie d’oro stravinte al cospetto del Fuhrer quando tornato a casa non servivano neanche per farsi accettare in un albergo. Sohn Kee-chung, il maratoneta coreano costretto a correre per il Giappone che aveva cancellato la sua patria dalle cartine; la grande Austria del calcio prossima a essere inghiottita dall’Anschluss; il generale che non distrusse Parigi durante la ritirata del 1944; americani nazisti e tedeschi comunisti, cinematografari innamorati e gerarchi disposti a chiudere qualche occhio sulla purezza della razza, per la riuscita della più grande Olimpiade di sempre.

Sono storie di uomini più o meno straordinarie, in un momento chiave del Novecento. Lo sport è uno specchio saltuariamente fedele del mondo, Buffa e i suoi autori ne indagano i risvolti alla luce di un contesto più ampio, costruendo un impianto narrativo agevole e divulgativo che lavora sul noto – l’Olimpiade o il Mondiale di Calcio, il grande campione, lo sport di massa – per amplificarne la conoscenza, indagando le risonanze inattese, svelandone presupposti a volte trascurati, mettendo in dialogo e relazione il conosciuto con il dimenticato, utilizzando l’estremamente popolare per la costruzione di una più ampia storia culturale .

Lo spettacolo risente forse della natura anfibia della sua genesi, quel che è ormai calibratissimo in televisione risulta alla prova del palcoscenico ancora passibile di miglioramenti. La presenza scenica di Buffa e le sue doti affabulatorie sono indubbie, ma l’interpretazione di un personaggio è qui un processo ancora in divenire, tant’è che i momenti migliori dello spettacolo sono quelli in cui il narratore torna onnisciente, l’interprete rientra nel proprio personaggio e la dizione si distende, con quell’uso della lingua personale e creativo, estremamente evocativo, il tono confidenziale, la conoscenza mai erudita ma sempre vicinissima all’ascoltatore, in grado di far scattare riconoscimenti continui, per quanto nuovo o poco noto possa essere l’argomento.