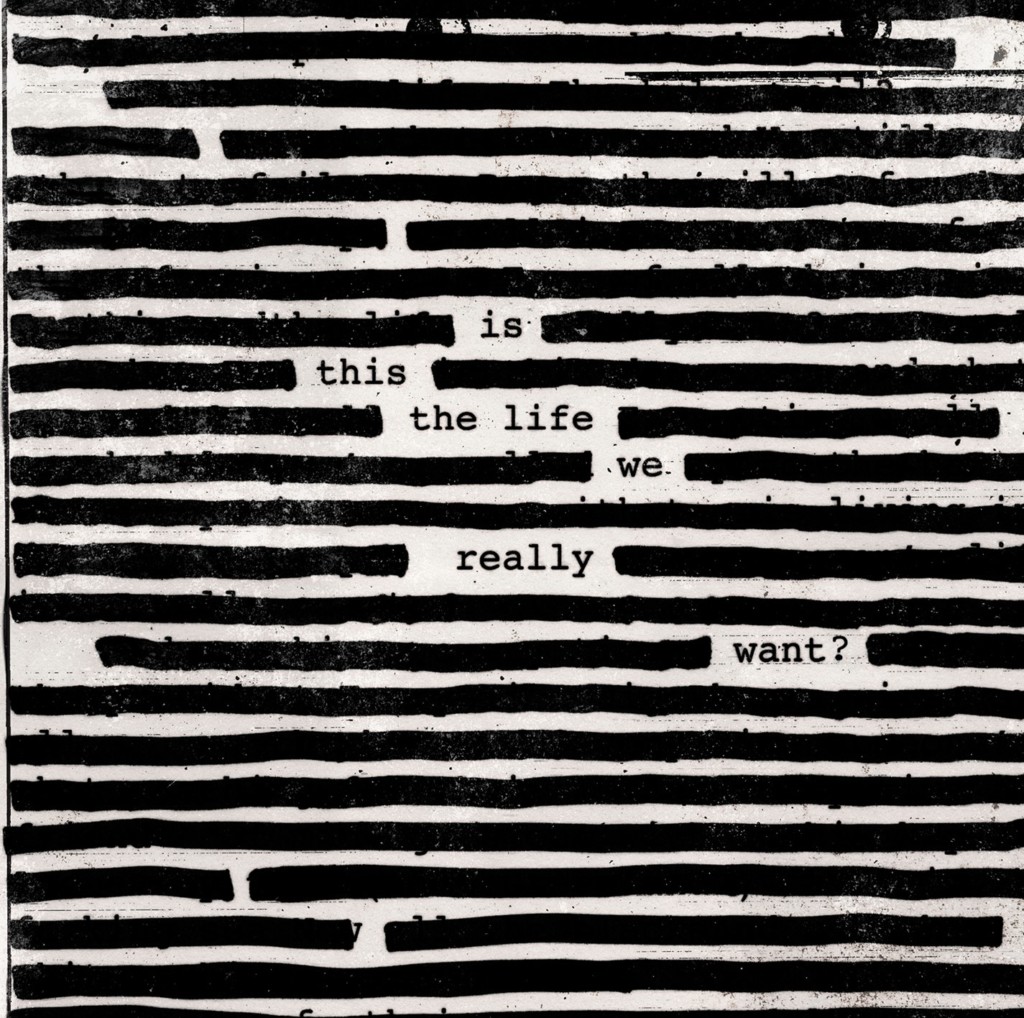

Is This the Life We Really Want? – Roger Waters

Roger Waters, i maiali, la guerra e il dolore, 25 anni dopo

«[…] and it feel like déjà vu»

Pulsazioni, battiti, ticchettii: in pochi secondi Is This the Life We Really Want? annulla gli ultimi venticinque anni, li risucchia in un vortice lirico-sonoro che riannoda le fila poetiche proprie di un genio sofferto, abbarbicato sopra il suo personalissimo “muro”. Roger Waters è tornato. È tornato perché c’era qualcosa da (ri)dire. È tornato perché non bastava più riprendere The Dark Side of the Moon e The Wall in giro per il mondo. È tornato perché non poteva bastare il film dell’ultimo tour, in cui sembrava aver trovato un equilibrio fra gli abissi del dolore legato al ricordo del padre e alla guerra. È tornato perché, a ispirarlo, c’è Trump e c’è un nuovo incubo fatto di mattoni, di muri, di separazione e dolore.

Il bassista e fondatore dei Pink Floyd – dopo Eric Clapton per il primo disco da solista del 1984 e Jeff Beck per Amused to Death (1992) – si è affidato a Nigel Godrich (già produttore dei Radiohead e polistrumentista), a riprova dell’intelligente e continua ricerca di una sponda produttiva capace di tradurre il suo paradigma musicale ed emotivo in un progetto discografico di qualità e raffinatezza.

Gli ultimi anni, dunque, hanno condotto il leader scissionista a porsi gli interrogativi che hanno ispirato l’album: è davvero questa la vita che vogliamo? È davvero questo il mondo che vogliamo? Dopo la seconda guerra mondiale, non è stata proprio la libertà di rivelarsi avidi e consumisti a condurci al punto in cui siamo?

Vale la pena, allora, ripercorrere ognuno dei dodici solchi di un disco che sì, gronda citazioni di floydiana memoria, ma che, di fatto, rappresenta l’ennesimo impagabile contributo alla discografia mondiale.

Dopo le cupe sfere sonore e i rigurgiti d’adolescenza di When We Were Young, Roger Waters riprende uno dei suoi dialoghi ininterrotti, quello con Dio: Déjà Vu – con il delicato tema di chitarra acustica in apertura e la voce precisa a scandire ogni parola – avrebbe potuto intitolarsi If I Had Been God. Dopo What God Wants dell’album Amused to Death, Waters immagina che, se fosse stato Dio, avrebbe fatto certamente meglio il suo lavoro. È il primo sfogo del disco, le parole si affastellano in un groviglio di enjabement e la musica, pian piano, assume ampio respiro, come fosse un’opera rock in cui rivivono i dolori e le esperienze artistiche di Roger Waters, non ultime le rappresentazioni mondiali di The Wall e dell’opera Ça Ira. In ognuna delle “stanze” del disco, si cela un incubo già vissuto, un dolore già provato: in The Last Refugee, una registrazione della BBC in voice off introduce il pianto di solitudine dell’ultimo rifugiato dopo la fine della guerra. Il pedale portante di batteria, il synth, le tastiere e la voce sempre meravigliosamente sofferta di Waters consegnano al brano un’aura nera, un condensato di impulsi che pompano dolore e solitudine. In Pictures That, linee di basso incalzanti – pronipoti di quelle di One of These Days (Meddle, 1971) – accompagnano la serie di periodi ipotetici che descrivono il triste avvento dell’avidità e dei maiali al potere che, in Broken Bones diventano, appunto, ossa rotte: cani in sottofondo, la voce che da sussurro diventa grido straziante, quel sol maggiore che apre musicalmente ai contorni sempre più acri della consapevolezza, per le nuove generazioni, di avere ben poco da imparare dai “vecchi”. Una rivolta generazionale necessaria, un po’ come quel vecchio «we don’t need no education» che ha fatto la storia: «non possiamo mettere indietro l’orologio, non si può tornare indietro nel tempo, ma possiamo dire fanculo e non ascoltare le vostre stronzate, le vostre menzogne».

Si arriva così, a metà disco, alla dichiarazione d’intenti: Is This the Life We Really Want? si apre con la voce di Trump che introduce l’interpretazione di Waters dello status quo: siamo come formiche disabituate a provare pietà per il dolore altrui, silenziosi e indifferenti, vittime delle paura. Sulla paura e l’indifferenza insiste anche A Bird Gale, brano che concettualmente e musicalmente sembra essere un’emanazione di Animals, in un discorso metaforico e bestiale iniziato circa quarant’anni prima. E proprio come in Animals, un minimo barlume di speranza lo può portare solo l’amore, seppur prima, in The Most Beautiful Girl, ci sia ancora spazio per il dolore: una lirica delicata, con il pianoforte e la batteria a fare da contrappunto alla voce sommessa che racconta di una ragazza morta sotto le bombe, «schiacciata come una perla da un bulldozer». Il climax è raggiunto, ma prima di discendere negli inferi per purificarsi dalla vita, bisogna rendersi conto che anche l’odore delle rose può diventare tanfo di fosforo, puzza di carne bruciata. Smell the Roses è la porta dell’inferno e dentro ci sono ad attenderci, ancora una volta, tutti i mostri del bassista di Great Bookham: corruzione politica, avidità, guerra, morte. Wait For Her, Oceans Apart e Part Of Me Died costituiscono il trittico finale, i vertici di una crocifissione esistenziale: illusione e disillusione, confronto diretto con il proprio lato oscuro e, inevitabilmente, la morte – intesa in senso quasi epicureo – come unica via di fuga da una vita di ipocrisia e malvagità. Una liberazione dal nulla.

Usciti da questo tour forzato tra le celle di detenzione dei “freak” creati dall’uomo per l’uomo, con appena un piede fuori dagli incubi di Waters, si resta a metà tra il senso di colpa sublimato dalla musica e l’istinto di reagire alla causa di tutti i mali, la paura. E allora sì, proprio come un déjà vu, questo disco è forse qualcosa di già sentito. E come un déjà vu, anche quella copertina su cui è intervenuto il Tribunale di Milano per un evidente rimando all’arte di Emilio Isgrò, sembra qualcosa di già visto. Ma non si può considerare ripetitiva la coerenza, non quella di un sempre più tormentato “diamante pazzo”.

«[…] and it feel like déjà vu»