Il teatro parla di noi, ma noi chi?

Indagine sul rapporto uomo-mondo tra festival, comunità e spettacoli

Siamo in grado di vivere insieme? Per capirlo, bisogna prima intendersi su cosa sia «noi» e su cosa implichi, più che significhi, lo stare «insieme».

Dagli anni ’80 in poi, il concetto di «libertà» ha prevalso su quello di «uguaglianza»: Thatcher e Reagan hanno fatto da apripista, poi pian piano il modello (neo)liberista (Hayek, Friedman e compagnia) si è imposto come modello unico. Politicamente parlando è il cosiddetto «centro», che ha reso sempre più simili presunti socialisti, centrosinistra, e presunti conservatori, centrodestra, con politiche economiche «riformiste» alquanto sovrapponibili (liberalizzazioni, deregolamentazioni, flessibilità, mobilità, ecc.), innescando inevitabilmente la rinascita di movimenti reazionari antagonistici (populismi, estremismi, destre sociali, sinistre radicali).

Credo che, in larga misura, l’atteggiamento degli intellettuali non sia guidato dalla verità e dall’onestà, ma piuttosto dall’asservimento a un potere esterno. […] Non si può svolgere la funzione dell’intellettuale occidentale […], se non si accetta il sistema di dogmi secondo cui gli Stati Uniti e l’Occidente in generale sono fondamentalmente benintenzionati nei loro fini […]. È questa la struttura mentale che si deve accettare.

Noam Chomsky, in Gli scrittori e la politica (Voices, 1987)

Il fatto è che la libertà in salsa mercantile, soprattutto in tempi di globalizzazione – cioè di transnazionalità e dunque di rapporto non più vincolante con una data realtà territoriale (si pensi alle delocalizzazioni, all’e-commerce, ai paradisi fiscali) –, pone i cittadini dei singoli Stati in una condizione di costante e accanita competizione. Perché nel libero mercato l’obiettivo è primeggiare: denaro, gloria, potere. Per questo è diventato così difficile, oggi, parlare di «noi» e di «insieme». Per questo prevalgono diffidenza, cinismo e vanità.

Maurizio Cattelan L.O.V.E. (2012)

Il teatro a sua volta non è immune da tutto ciò. Il sistema dei bandi e dei premi rientra pienamente in questa logica economica, che se da un lato amplia la libera concorrenza (ponendo un argine quanto meno formale alle dinastie locali), dall’altro ostacola le progettualità a medio-lungo termine, ingenerando una deprecabile speculazione a ribasso da successo immediato (che al pari delle colture intensive inaridisce il terreno e provoca tumori—culturali). Quello teatrale italiano, certo, non è un vero e proprio mercato ma non si può nemmeno dire che sia privo di monopolî e cartelli, anzi.

Alfredo Pirri Passi (2011-16). Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

Ad ogni modo, pur non rientrando nelle attività di massa o di moda del XXI secolo, il teatro continua a rimanere uno dei principali fenomeni sociali e di socialità della cultura nostrana. A penalizzarlo più delle altre arti è la sua natura effimera, la sua impossibilità strutturale all’ubiquità: c’è chi la chiama «irriproducibilità tecnica». Insomma, richiede molto, rende poco e scade presto: tende all’oblio. Il repertorio poi sta scomparendo, tanto più vista la frenesia di nuovo che contraddistingue l’iperproduttività contemporanea.

Eppure di esperienze di cui far tesoro (cioè da valorizzare, mettere in relazione e costruirvi su) ce ne sarebbero. Tenteremo qui di collegare alcune pratiche, progettuali e artistiche, apparentemente inconciliabili, non tanto al fine di costringerle in una sintesi artificiosa, quanto piuttosto per suggerire una visione olistica che proprio in ragione della sua complessità possa offrire uno sguardo meno frammentato e individualizzante delle singole manifestazioni. E capire, in conclusione, se un quadro meno opaco di questo «noi» e di questo «insieme» possa emergere.

Ai Weiwei Straight (2008-12). ©Ai Weiwei

[L’attraversamento non vuole e non può essere esaustivo: raccoglie le sole realtà di cui si è avuta esperienza diretta negli ultimi mesi e di cui non è stato pubblicato, finora, alcun resconto su queste pagine. Suggeriamo una lettura razionata. NdR]

Pochi, troppi, tutti?

Il pop, in quanto categoria commerciale, attira e reclama, di per sé, l’opinione di tutti. Con l’illusione di rilevanza pubblica del 2.0, però, l’atto stesso di esprimere un’opinione è diventato prodotto simil-pop: i social network infatti, liberando dall’incombenza della frequentazione fisica (tanto il raccoglimento in un luogo deputato, quanto il doversi dire le cose in faccia), hanno trasformato il confronto pubblico in un mercato di attenzioni dove non è necessario assumersi responsabilità perché il punto è fare la figura più «grossa» (ricalcando appunto il modello economico).

Si stanca prima un amico di lodare che un nemico di insultare. Insultare non significa nuocere. Ecco una cosa che i nemici ignorano. Non possono fare a meno di inveire e in questo consiste la loro utilità. Sono in un’impossibilità di stare zitti che tiene sveglia la pubblica attenzione.

Victor Hugo L’uomo che ride (1869)

Le comunità, invece, essendo più ristrette e mosse di solito da fini socio-culturali, tendono a tutelare la pluralità.

Ai Weiwei Forever Bicycles (2011). Taipei Fine Arts Museum ©Ai Weiwei

È il caso del Teatro Laboratorio Isola di Confine di Valerio Apice e Giulia Castellani che dal 2007 raccoglie bambini e cittadini di Marsciano (e comuni limitrofi nel peurgino) attorno al teatro con laboratori permanenti e piccoli festival che negli anni hanno ospitato numerosi attori, docenti e direttori artistici, legati spesso dal comune ascendente dell’Odin Teatret (ISTA e Teatro Eurasiano) e della sua complessa eredità (qui lo scorso ottobre Barba e Savarese hanno presentato, impresa editoriale lunga vent’anni, il ricco volume I cinque continenti del teatro; e Julia Varley ha raccontato, performando e mostrando materiali d’archivio, la figura odiniana di Mr. Peanut).

Teatro Laboratorio Isola di Confine

Comunità è quella che la danzatrice butoh Ambra Bergamasco e il critico Enrico Pastore stanno provando a costruire al Teatro Espace di Torino (zona Vanchiglia), con il festival autofinanziato Moving bodies, stimolando situazioni di incontro e confronto tra pubblico e artisti, e sondando la creazione di nuove possibile reti produttive (attraverso la formula del microcredito) che siano maggiormente in dialogo con le realtà europee.

Festival Moving Bodies.

I Parlamenti di Aprile delle Albe sono un altro esempio di lunga data: conferenze aperte che intrecciano discipline umanistiche e temi d’attualità portando al dialogo esperti di settore, la cittadinanza ravennate e studenti universitari (segnalati da docenti di tutt’Italia), nonché artisti, ricercatori, operatori e critici. Un «tempo di agio», come sottolinea Ermanna Montanari, all’insegna di una partecipazione collettiva e fertile, che non svilisca lo spettatore a mero utente da fidelizzare attraverso processi di «formazione».

Non serve imparare a essere spettatori. […] Il teatro è il tentativo di vivere nelle possibilità. L’ideologia cerca, invece, di circoscrivere le possibilità.

Andrea Tagliapietra, docente Storia della Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele (6/04/2018)

Parlamenti di aprile 2018. Foto ©Cesare Fabbri

Seppur in una cornice più formalmente spettacolare, anche i RedReading della coppia romana Bartolini/Baronio – quest’anno ospitati dal Teatro di Roma nell’insolita cornice del Teatro di Villa Torlonia (una bomboniera tanto sontuosa quanto impraticabile) – possono essere annoverati tra i catalizzatori di comunità. Letture sceniche arricchite da una drammaturgia musicale dal vivo e condivise altresì con ospiti in scena, legati al tema del libro scelto, che si intercalano nella narrazione portando la testimonianza di realtà socio-culturali che spesso operano nel sottobosco di periferie e province.

Bartolini/Baronio RedReading #11. Foto ©Margherita Masè

Così come anche, per fare un ultimo esempio, stavolta slegato da un’area geografica, il Libero Gruppo (di Studio di Arti Sceniche) fondato nel 2006 da Claudio Morganti che, come suggerisce il nome stesso, riunisce un fluido insieme di studiosi, operatori e artisti in diverse realtà italiane, consolidate (come Armunia a Castiglioncello o il Drama Teatro a Modena) o gestite da alcune dei suoi liberi membri (Fuor di Teatro con Teatro Patalò a Monte San Vito, Ancona, o Spazio Binario con Elena Galeotti/Cantharide a Bologna), o a volte in spazi meno “affini” come, lo scorso novembre, all’India di Roma per due giorni di conferenza-spettacolo (grazie alla determinazione del Puro Teatro di Angela Antonini e alla mediazione di Attilio Scarpellini).

I seminari di Claudio Morganti a Castello Pasquini (Edizioni ETS)

Pregi e difetti delle comunità teatrali

Tali contesti hanno il merito, più raro di quanto non si possa credere, di stimolare l’incontro: in primis tra i protagonisti stessi del teatro, ovvero gli artisti, che tra oneri, scadenze e perfino reciproche diffidenze, sempre meno tendono a frequentarsi al di fuori del privato o dei cerimoniali. Tallone d’achille di ogni virtuosa comunità, però, è al contempo un certo – per lo più innocente e inconsapevole – cameratismo (o eccessiva solidarietà interna, se si preferisce), che porta a evitare sul nascere il contrasto d’opinione: come dire… si è un po’ già tutti d’accordo; le critiche, soprattutto laddove radicali e accese, verrebbero confuse per condanne, minando la tenuta della comunità stessa. Meglio evitare. Per carità, nessuno desidera sbranamenti da arene tv o social, ma questo eccesso di garbo e benevolenza è assai rischioso, ché la buona salute dello stare «insieme» dovrebbe essere determinata non dal silenzio o dall’assenso ma dalla fertile convivenza dei dissensi.

La verità ferisce gli occhi, ma la menzogna si accoglie con gioia.

Sergej I. Paradžanov La leggenda della fortezza di Suram (1985)

John Bellany The Obsession (1966). City of Edingurh Council, UK ©John Bellany

La questione è particolarmente spinosa. E coinvolge ancor prima della critica il pensiero critico. I più sinceri lo confessano: fanno molto più comodo lodi, consensi o rassegne stampa favorevoli (anche se copia-incolla di sinossi più qualche bravo e bello qua e là) che le critiche puntuali, visto che, stante un clima lavorativo concorrenziale, più acqua tira al proprio mulino più possibilità si hanno di macinare. Per non parlare del congenito narcisismo dei teatranti. Ma non nascondono neanche che quando si tratta di andare a discutere approfonditamente cos’è che abbia o non abbia funzionato, gli interlocutori critici spesso scompaiono o sono poveri di argomenti.

In Italia, allora come oggi, si preferisce la promozione alla critica. […] La decadenza della cultura teatrale [è] dovuta al fatto che coloro che fanno teatro, soprattutto in Italia, possiedono un immaginario formato da una cultura media, standardizzata, mediocre, di marca televisiva o comunque superficiale, e sono perciò in grado di produrre soltanto un teatro nel complesso velleitario e dilettantesco.

Antonio Attisani, in Finanche l’attore. Intervista a Antonio Attisani a cura di Giulia Muroni (TeC, 21/06/2017)

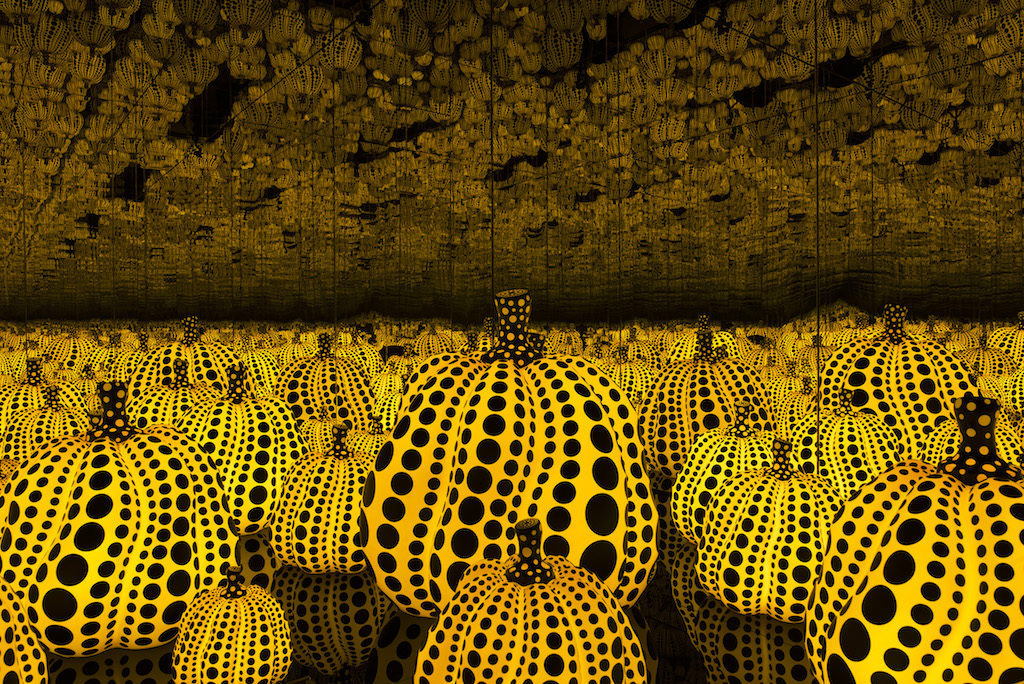

Yayoi Kusama All the Eternal Love I Have for the Pumpkins (2016). ©Yayoi Kusama & Fine Arts, Tokyo

Viene da chiedersi se più che investire sulla formazione o sul coinvolgimento del pubblico, non sia prioritario piuttosto migliorare la qualità dei processi creativi – a partire innanzitutto dalle residenze (che spesso si limitano a uno spazio prove con foresteria) –, promuovendo occasioni strutturali di incontro-confronto – non formali ma pragmatiche – tra artisti e con professionisti provenienti da altri campi (artistici, umanistici, scientifici), così da superare da un lato i forti rischi di settorialità (che condannano ogni pratica all’autoreferenzialità e quindi all’indifferenza generale), e incentivare dall’altro una maggiore consapevolezza del contesto culturale in cui la singola creazione va inevitabilmente a inserirsi (evitando naiveté, trovate e pregiudizi). Come va ricordando il docente Gerardo Guccini: «Il teatro vive di relazioni».

Max Ernst Rendez-vous di amici (1922). ©Wallraf-Richartz Museum, Colonia

I corpi nello spazio

E che ci sia uno smarrimento sociale lo evidenzia anche una proposta artistica sempre più incentrata su questo tema. È emerso distintamente alla 40^ edizione del festival InTeatro (direzione Velia Papa/Marche Teatro).

In Prisma di Alessandro Sciarroni (evoluzione di Cowboys del 2008), due donne e due uomini imbracciano specchi quadrangolari, li sollevano all’altezza del volto elidendo la propria identità nel riflesso di uno spazio circostante che è ora la scena spoglia, ora il pubblico in platea, ora video catastrofici proiettati internamente nella parte superiore della scena preclusa agli spettatori, i quali si trovano costretti a osservare il tutto in un taglio da CinemaScope; prospettiva straniante che sembra legarsi all’inaspettata danza texana di gruppo intercalata nella performance ed eseguita tre volte con perturbante inespressiva precisione, quasi a voler richiamare l’immaginario stanco di una febbre da frontiera che ormai non sa spingersi verso nessun altrove ma ripete solamente i suoi triti modelli (cfr. L’anarchico non è fotogenico). Come a chiederci: ma se la nostra identità si riflette nello sguardo (approvazione) altrui, cosa possiamo mai (o dobbiamo) essere, allora?

Alessandro Sciarroni Prisma. ©Campagnia Miart

Altrettanto smarriti appaiono i danzatori Teresa Silva e Marco d’Agostin in Avalanche (di quest’ultimo). Si muovono incerti in uno spazio tanto conquistabile quanto desolato e desolante. Esitano continuamente. Accennano inizî. Desistono. Parlottano incrociando cinque diverse lingue europee, ma ecco che – fine intuizione – nel momento in cui devono dichiarare gli idiomi adottati, e pronunciarli in ogni singola traduzione, qualcosa non torna più: parrà un particolare da poco, ma se diciamo «english» poi «inglese» poi «anglais» ecc., è sempre la stessa cosa? Cosa possiamo e vogliamo dire? E a partire da quale base? Esiste ancora, oggi, una cultura di partenza (cfr. Mad in Europe, Premio Scenario ’15)? Il multiculturalismo ci ha arricchiti o alienati? In Avalanche l’esplorazione spaziale-verbale di un pianeta apparentemente nuovo si ribalta di colpo in uno smarrimento esistenziale da caverna platonica: forse oramai abbiamo imparato a uscirne, ma come vivere in un orizzonte così vasto di libertà continua a rimanere un grandissimo dilemma.

Le soluzioni vengono quando non abbiamo scelta. Ma dobbiamo creare la condizione del «non avere scelta»—non subirla.

Claudio La Camera, ex coordinatore Università del Teatro Eurasiano (Il villaggio del teatro, 22/10/2017)

E ancora il greco Euripides Laskaridis che in Relic si aggira in uno spazio confuso – culturalmente soprattutto – tra mezzi busti in gesso, laptop dalle mele cerottate, ventaglioni cinesi, ficus da studio medico: sembra di trovarsi in un pastiche temporale da metafisica dechirichiana. Qui il performer, in un’espansione di protesi fisiche che ne gonfia le forme con gusto tardo surrealista à la Louise Bourgeois, interagisce con rovine: della tradizione, del pop e del trash (cfr. Mårten Spångberg). Ogni passo riecheggia cupamente, ma è un riverbero acquoso che sa solo tremare senza germinare effetti o conseguenze.

Euripides Laskaridis Relic. Foto di scena EEvi Fylaktou

È un chiodo che rimbomba apocalittico nel legno a ogni singolo colpo, il martello che stride ominoso sulla capocchia quasi a comporre una ricercata sinfonia, ma poi, alla fine, a che pro? Tanto artificio servirà solo ad appendere una bella cornicetta—vuota. Cos’abbiamo ereditato? Cos’abbiamo appreso dal passato? Più Laskaridis si dimena goffamente, più le sue gaffes ci mostrano il lato grottesco della’indolenza con cui oggi, «noi» che inorridiamo alla distruzione di Palmira per mano dell’Isis, lasciamo complici e indifferenti che un’eredità culturale scompaia per soddisfare la nostra pigra voracità consumistica (bio o non bio che sia).

Chi ha perduto i simboli storici e non può accontentarsi di “surrogati”, si trova oggi […] in una situazione difficile: dinanzi a lui si spalanca il nulla, da cui ci si ritrae spaventati. Anzi, peggio: il vuoto si riempie di idee politiche e sociali assurde, che si distinguono tutte per il loro squallore spirituale.

Carl Gustav Jung Gli archetipi dell’inconscio collettivo (1934-54)

Le parole della relazione

Veniamo ora al teatro di parola. Anche a Colline Torinesi, il rapporto individuo-società ha caratterizzato lo scorso giugno la 23^ edizione del festival (direzione Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla, in collaborazione con il TPE, diretto ora da Valter Malosti, che lascia assai ben sperare).

Sono le accuse velate al centro di Summerless dell’iraniano Amir Reza Koohestani, tutto giocato su un linguaggio estremamente allusivo, provocatorio, che dà sempre a intendere senza mai dire, condizionando la sfera pubblica pur mantenendosi «privato». Protagonista è un pittore mediocre chiamato a ridipingere i muri di una scuola (scenografia realistica con videoproiezioni); dovrebbe coprire i motti della rivoluzione con immagini allegre, ma quelle scritte continuano a trapelare—e non solo loro: lui, uomo, adulto, nel cortile di un istituto femminile, pare infatti aver acceso i sentimenti di una bambina di sette anni. Narcisismo? Sedizione? Pedofilia? Nessuno accusa esplicitamente, eppure, proprio per questo, la gabbia sociale stringe ancora di più, con tutto il suo tagliente silenzio e i suoi sospetti latenti: in Summerless la relazione si trasforma in un gioco di potere, meglio, di influenza, che tiene il singolo in scacco e riduce la società a un covo di serpi (si pensi alla cinematografia di Vinterberg).

Amir Reza Koohestani Summerless. Foto di scena ©Andrea Macchia

Situazione opposta e complementare nel Platonov de Il Mulino di Amleto, l’«irrappresentabile» opera prima di Čechov. Un uomo brillante, l’eponimo Platonov, intelligente, piacente, ma anche una testa calda, ubriacone, che non riesce e non vuole costruire davvero qualcosa in una società molle e indolente com’è quella russa impietosamente ritratta dal drammaturgo ottocentesco. E cosí, incarnato da un astioso Michele Sinisi, ruggisce e si consuma sconfitto, mentre gli altri personaggi – in una messa in scena mobile da set televisivo, con tanto di dj a lato – ammiccano con posticcia affettazione (perfino al pubblico) imponendo tutta la loro fatua drammatica vanità.

L’unica fatalità, l’unica tara che possa affliggere un gruppo umano e impedirgli di realizzare in pieno la propria natura, è quella di essere solo.

Claude Lévi-StraussRazza e storia (1952)

Il Mulino di Amleto Platonov. Foto di scena ©Manuela Giusto

E se il singolo si sente schiacciato da una società che sembra tendere a un’omertosa inerzia, anche in ambito domestico la situazione non migliora. È il caso della Piccola Compagnia Dammacco che con La buona educazione va a incrociare – dissimulandolo attraverso un fine lavorio ironico-umoristico (su cui torneremo a scrivere) – due generi ben diversi, vale a dire una storia di fantasmi e un dramma famigliare: ecco allora una prima generazione di padri, assenti (morti), che continua a (gli incubi) condizionare emotivamente i figli; una seconda generazione, lasciata sola e condannata a un perenne senso di inadeguatezza, con un testimone storico che non sa «se» né «come» passare (il mobilio demodé su terra battuta da campo santo); e una terza, completamente ingenua e inconsapevole, abbandonata a un eterno presente (senza origini e senza prospettive) di rapido edonismo.

C’è qualcosa di orribile in una cultura in cui le cose marciscono così rapidamente, in un modo così brutale e irreparabile. […] La decomposizione non è un bello spettacolo nei giovani, specialmente quando non c’è un fattore spirituale a riscattarla.

W.H. Auden, in Voci di Frederic Prokosch (1983)

Piccola Compagnia Dammacco La Buona Educazione. Foto di scena ©Luca Del Pia

E potremmo continuare a sottoporre esempi, come la minuziosa saturazione di elementi pop (alla maniera degli Artefatti), che fa da invasivo sfondo a Causa di beatificazione di Di Mauro, da testi di Sgorbani, in maniera talmente pervasiva da ri-determinare le tre storie femminili interpretate alacremente da Matilde Vigna, rinfocolando la domanda: ma il singolo può essere ancora protagonista o anche le sue azioni piú inusitate scompaiono nel brulichio generale dell’inconsapevole formicaio?

Michele Di Mauro Causa di beatificazione. Foto di scena ©Andrea Macchia

Il paradosso dei nostri tempi è che la frammentazione sociale non ha provocato un’impennata di individualismo, come spesso si dice, ma di narcisismo. Il narcisismo denota infatti un fortissimo tasso di dipendenza dallo sguardo altrui: si agisce singolarmente, sì, ma in maniera estremamente conformata.

La cultura narcisistica accompagna il declino dell’egemonia occidentale. Essa implica il venir meno della fiducia dell’individuo di autodeterminarsi, una fiducia che negli ultimi 200 anni è stata sia celebrata sia castigata. È l’idea che non si possa più essere sicuri di ciò in cui si crede o che si dice, […] che è molto importante essere accettati dagli occhi degli altri.

Jonathan Friedman Politicamente corretto (2018)

Fa poca differenza a quel punto essere nel clan degli xenofobi o degli xenofili, dei multiculturalisti o dei nazionalisti, e via dicendo, perché tutto si riduce a una mera questione di schieramenti che basta a sé stessa: scegli la tua tribù e ti sentirai nel giusto, che bisogno c’è di andare a verificare?

James Ensor Skeletons Fighting over a Pickled Herring (1891). Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

Chi siamo allora «noi»?

Non ci animiamo, non viviamo

non tocchiamo, non sentiamo

né con il bene né con il male ci divertiamo;

però se nel mondo andiamo

tutti a recitare,

i ruoli ci puoi dare.

Così «La bellezza» ne Il Grande Teatro del Mondo di Lenz Fondazione. Dà da pensare che per tornare a ragionare in termini più olistici, ci sia da andare indietro di quattro secoli, quando la mobilità sociale era negata da un’inscalfibile divisione per classi. E a vedere il ricco cast di attori rincorrersi e scontrarsi dialetticamente tra le sale della Galleria Nazionale alla Pilotta, disabili e normodotati, adulti e bambini, fino a giungere in quel capolavoro ligneo che è il Teatro Farnese di Parma, dove ogni differenza si valorizza non in quanto singolarità ma in quanto compresenza (come l’antico cielo fisso composto da sfere concentriche), vien quasi da pensare che Calderón de la Barca abbia immaginato la sua opera proprio per loro.

Lenz Fondazione Il Grande Teatro del Mondo. Foto di scena ©Francesco Pititto

E non è un caso se la compagnia parmigiana, dopo oltre trent’anni di attività, abbia deciso di agire quasi esclusivamente a livello locale: Lenz, pur prediligendo la ricerca estetica, si contraddistingue per una rigorosa connotazione politica, etimologicamente parlando, che diserta la spettacolarizzazione del teatro da tournée e da grandi platee per riattivare la storia dei luoghi abbandonati, delle umanità reiette, della tradizione negletta, senza per questo però sventolare la bandiera rispettivamente della rigenerazione urbana, del teatro sociale o della attualizzazione dei classici.

Se ci «targhettizziamo» però, se cioè concepiamo il mondo, il prossimo o foss’anche semplicemente uno spettacolo teatrale solo come prodotto da piazzare sul mercato e quindi ne misuriamo il valore in base a parametri numerici (repliche, spettatori, recensioni, premi, ecc.) è chiaro che la stima – considerazione e valutazione – della società e quindi del nostro prossimo e pertanto di «noi» sarà alquanto bassa. Perché vuol dire che ci concentriamo molto di più sulla confezione che sul contenuto: e tanto ci basta, fino al punto di illuderci che la nostra opinione conti, conti davvero—e conta sì, perché fa numero.

Spesso sento gli organizzatori dire “È carino, ma non per il mio pubblico”. Chi è questo pubblico? Un blocco monolitico di persone? E chi siamo noi per dire cosa vogliono vedere? Sottostimare è un insulto. Essere esigenti è un segno di rispetto.

Frie Leysen, in Disturbing, not pleasing, should be art’s role a cura di Richard Watts (ArtsHub, 28/01/2015)

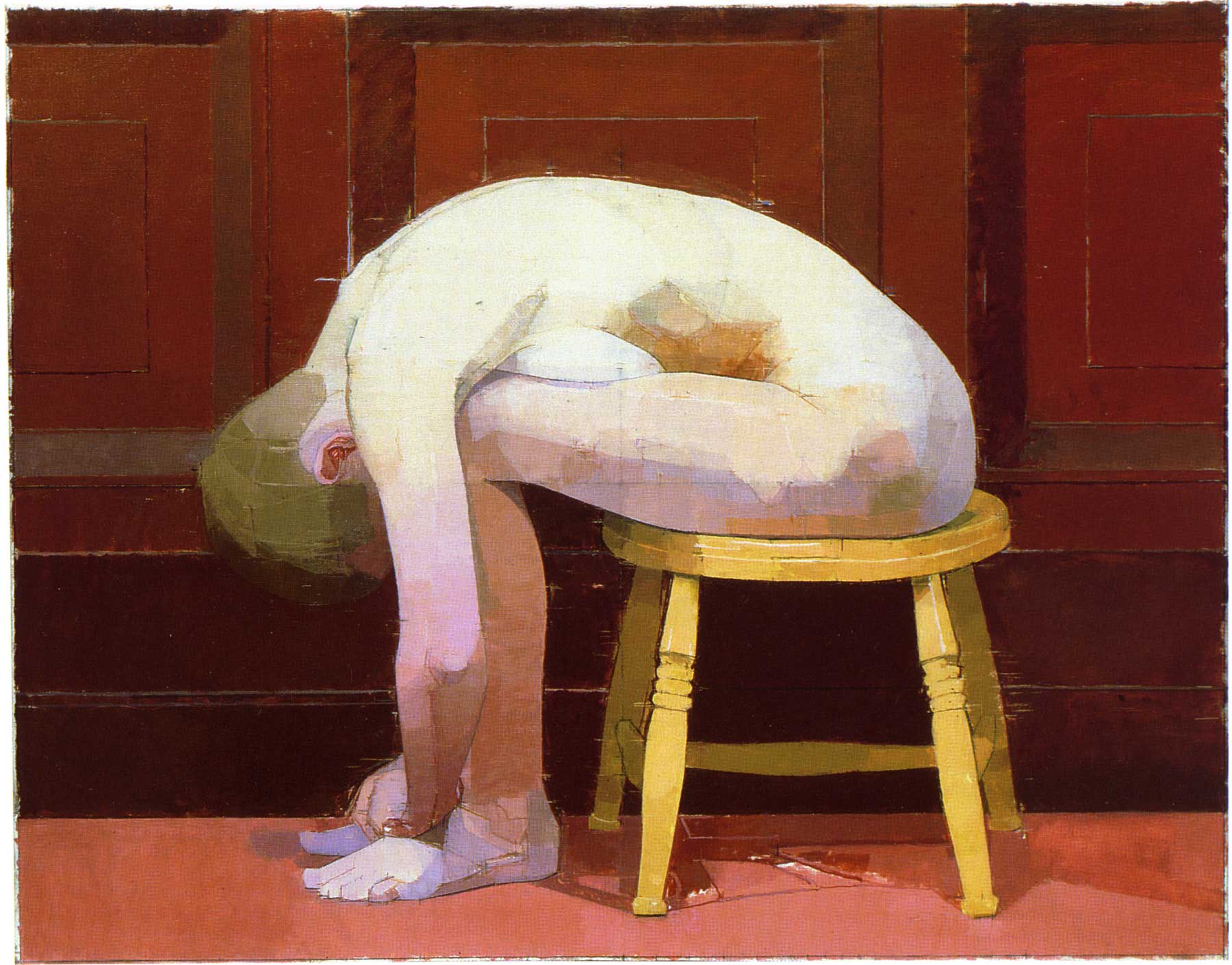

Euan Uglow Curled nude on a stool (1982-83). Ferens Art Gallery, Hull, UK ©Euan Uglow

Nessuno verrà mai a dirci che dovremmo farci qualche domanda in più, che il nostro giudizio è superficiale, che dovremmo sospettare dell’opportunismo altrui, che non è «coraggioso» chi fa presente una situazione inquinata ma semmai è «vile» chi tace, o che chiamare «genî» Shakespeare, Pasolini, Bene o chi sia, trasformarli in miti «irraggiungibili» serve solo ad acquietarci nella nostra mediocrità—d’altronde fa molto più comodo adorarli passivamente che ereditarli criticamente (vedi il marketing degli anniversari).

«Tara» libera tutti!

E proprio questo potremmo apprendere dal teatro fin qui attraversato (al di là della riuscita dei singoli spettacoli), che noi esseri umani non ci fidiamo: né di noi stessi, intimamente, né dell’altro sia esso un singolo, un «voi» antagonistico o un generico «loro». Ma sta a noi e a noi soltanto decidere se il teatro può sconvolgere le nostre certezze, palesandoci ciò che non vogliamo vedere quotidianamente, o se debba limitarsi a un sollazzo di cui parlare «tra di noi» per sentirci un «insieme» colto e raffinato.

Gli unici criteri in virtù dei quali è possibile alla fine creare raggruppamenti e mobilitazioni su base identitaria sono […] ad esempio i caratteri etnici, culturali o sessuali che, a rigore, consentono di denunciare disuguaglianze e ingiustizie reali e sviluppare lotte ben mirate, ma non comportano alcuna esplicita ridiscussione dei rapporti di dominio insiti nella struttura di classe, poiché tali lotte mirano solamente a ristabilire l’uguaglianza dei diritti (tra uomini e donne, giovani e vecchi, bianchi e gente di colore, eterosessuali e omosessuali, ecc.) all’interno di un sistema di potere fondato su una distribuzione assolutamente arbitraria del capitale che si è smesso di contestare nel suo stesso principio.

Alain Accardo, citato in Serge Halimi Il grande balzo all’indietro (2004)

Yayoi Kusama Aftermath of Obliteration of Eternity (2009). ©Yayoi Kusama

Anziché firmare petizioni comodamente da casa, sfogarci con qualche post #notinmyname (come se importasse a qualcuno) o immaginare chissà quale grande rete complottistica (il vittimismo è un’altra declinazione del narcisismo), potremmo semplicemente disobbedire, senza stare neanche a farlo presente, perché come scriveva Thoreau nessun potere:

può avere alcun diritto assoluto sulla mia persona e proprietà se non quello che io gli concedo.

Potremmo smettere di sentirci obbligati a evidenziare quanto noi lavoriamo, quanto noi soffriamo, quanto noi sappiamo, millantando continuamente fatiche e imprese solo perché cosí fan tutti. Ma a cosa serve questa gara a essere i migliori—se non a svendersi?

Richard Vergez Collage (2015). ©Richard Vergez

Ci avanzerebbe allora tempo per conoscerci, per soffermarci di più su ciò che ci avvicina, e confrontarlo, e migliorarlo, e costruirvi su.

La democrazia, come la conosciamo, è davvero l’ultimo, insuperabile perfezionamento del governo? […] Mi piace immaginare uno Stato talmente avanzato da riuscire a essere giusto con tutti gli uomini, e a trattare il singolo con il rispetto dovuto a un vicino; che non reputi incompatibile con la sua autorità che alcuni vivano in disparte, senza avere commercio con esso o soggezione, nel rispetto di ogni dovere di buon vicino e di essere umano.

Henry David Thoreau Disobbedienza civile (1849)

Ascolto consigliato

Letture consigliate

• Il teatro delle domande rumorose. Intervista a Amir Reza Koohestani, di Giulia Muroni (TeC)

• InTeatro, viaggio fra i relitti di un mondo al tramonto. Dal greco Laskaridis a D’Agostin quando la danza è pensiero sul presente, di Nicola Arrigoni (Sipario)

• Lenz: il Grande Teatro del Mondo, di Matteo Brighenti (DoppioZero)

• Teatri in prova- Natura Dèi Teatri – Lenz Fondazione, a cura di Laura Palmieri (RaiRadio3)

In apertura: Yayoi Kusama Mirror Room (Pumpkin) (1991). Foto ©HAM / Hanna Kukorelli

PRISMA

commissionato da FOG Triennale Milano Performing Arts e miart

invenzione Alessandro Sciarroni in collaborazione con MASBEDO

performer Anna Bragagnolo, Francesco Marilungo, Luana Milani, Matteo Ramponi

video MASBEDO

musiche Abul Mogard, Bright Eyes

costumi Ettore Lombardi

produzione Snaporazverein, In Between Art Film, Marche Teatro

produzione esecutiva Corpoceleste_C.C.00#, A.C. AreaVideo

si ringrazia per la collaborazione Centrale fies

AVALANCHE

di Marco D’Agostin

con Marco D’Agostin, Teresa Silva

suono Pablo Esbert Lilienfeld

luci Abigail Fowler

movement coach Marta Ciappina

vocal coach Melanie Pappenheim

direzione tecnica Paolo Tizianel

cura e promozione Marco Villari

coprodotto da Rencontres Choréographiques Internationales de Seine-Saint-Denis, VAN, Marche Teatro, CCN de Nantes

con il supporto di O Espaco do Tempo, Centrale Fies, PACT Zollverein, CSC/OperaEstate Festival, Tanzhaus Zurich, Sala Hiroshima, ResiDance XL

Progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro / Inteatro Festival Call

RELIC

regia, coreografia, performance, set design Euripides Laskaridis

assistente alla regia Tatiana Bre

assistente alla drammaturgia Alexandros Mistriotis

costumi Angelos Mendis

sound design Kostas Michopoulos

tecnici luci e operatori musica dal vivo Nikolas Kollias – Kostas Michopoulos

consulenza musicale Kornelios Selamsis

consulenza luci Eliza Alexandropoulou

allestimento lucia Miltos Athanasiou

tecnico luci Konstandinos Margas – George Melissaropoulos

assistente alla regia e al set designer Ioanna Plessa

costruzioni speciali Marios Sergios Eliakis, Ioanna Plessa, Melina Terzakis

produttori creativi James Konstantinidis, Natasa Kouvari

tour & production manager 2016 Aristea Charalampidou

tour & production manager 2017 Maria Dourou

presentato in collaborazione con EdM Productions and Rial & Eshelman

co-produzione tra Athens & Epidaurus Festival e OSMOSIS.

SUMMERLESS

di Amir Reza Koohestani

regia Amir Reza Koohestani

scenografia Shahryar Hatami

costumi Shima Mirhamidi

video Davoud Sadri e Ali Shirkhodaei

musica Ankido Darash

interpreti Mona Ahmadi, Saeid Changizian, Leyli Rashidi

soprattitoli in italiano Laura Bevione per Festival delle Colline Torinesi/Fondazione TPE

produzione Mehr Theatre Group

coproduzione con Kunstenfestivaldesarts, Festival d’Avignon, Festival delle Colline Torinesi / Fondazione TPE, La Bâtie – Festival de Genève, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main, Théâtre National de Bretagne, Münchner Kammerspiele, La Filature – Scène nationale de Mulhouse, Théâtre populaire romand

PLATONOV

di Anton Čechov

uno spettacolo di Il Mulino Di Amleto

regia Marco Lorenzi

con Michele Sinisi

e con Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri D’agostino, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Rebecca Rossetti, Angelo Maria Tronca

riscrittura di Marco Lorenzi e Lorenzo De Iacovo

regista assistente Anne Hirth

style e visual concept Eleonora Diana

disegno luci Giorgio Tedesco

costumi Monica Di Pasqua

co-produzione Elsinor Centro Di Produzione Teatrale, Festival Delle Colline Torinesi, Tpe Teatro Piemonte Europa

con il sostegno di La Corte Ospitale – Progetto Residenziale 2018

in collaborazione con Viartisti per La Residenza Al Parco Culturale Le Serre

LA BUONA EDUCAZIONE

di Mariano Dammacco

regia Mariano Dammacco

con Serena Balivo

ideazione e drammaturgia Mariano Dammacco

spazio scenico Mariano Dammacco e Stella Monesi

organizzazione Nicoletta Scrivo

amministrazione Paola Falorni

ufficio stampa Teatro di Dioniso Paola Maritan

ufficio stampa Piccola Compagnia Dammacco Maddalena Peluso

produzione Piccola Compagnia Dammacco / Teatro di Dioniso

in collaborazione con L’arboreto Teatro Dimora, Teatro Franco Parenti, Primavera dei Teatri, Asti Teatro 40

con il sostegno delle residenze artistiche Compagnia Diaghilev Residenza Teatro Van Westerhout, Residenza Teatrale di Novoli – Principio Attivo Teatro – Factory Compagnia Transadriatica, Giallo Mare Minimal Teatro, Capotrave Kilowatt/Bando Sillumina Siae 2017, Residenza teatrale Qui e Ora

La compagnia ringrazia per il confronto durante la preparazione dello spettacolo Maurizio Agostinetto, Fabio Biondi, Antonio Catalano, Michela Cescon, Gerardo Guccini, Valter Malosti, Roberta Nicolai, Lorenza Zambon. Grazie a Casa degli Alfieri e Spazio Kor

CAUSA DI BEATIFICAZIONE

di Massimo Sgorbani

regia Michele Di Mauro

con Matilde Vigna

adattamento e progetto sonoro Michele Di Mauro

luci e scene Lucio Diana

video Giulio Maria Cavallini

suono Alessio Foglia

make up artist Katerina Di Mauro

studio di registrazione Arca Studios Torino

factotum Elvis Flanella

produzione Teatro Piemonte Europa/Festival Delle Colline Torinesi

grazie a Gabriele Zecchiaroli e Carmela Santoro