Il nuovo che (ci) avanza

Quale teatro emergente si premia in Italia?

Spiace doverlo constatare, ma il nuovo che avanza non sembra granché nuovo né sembra avanzare, anzi, ansa un po’. Ma oggi non usa giudicare, perché giudizio è brutto. Non sta bene. Non si fa. Meglio essere ottimisti, guardare il bicchiere mezzo pieno, meglio infondere speranza.

Gli anglofoni lo chiamano wishful thinking: viene tradotto ora «pensare positivo» ora «pia illusione». Si tratta di quella gioiosa attitudine che porta a esaltare il lato «good» delle cose e a minimizzarne, fin quasi a tacerlo, il lato «bad». Funziona? Sicuramente aiuta a scrollarsi di dosso quel retaggio cristiano che mortifica l’individuo tra colpe e peccati irredimibili (non vali niente, non conti niente, non combinerai mai nulla, ecc.); ma nel lungo periodo fa altrettanti danni, giacché il pensiero positivo è una dieta ricostituente non una sana alimentazione—una volta superate certe tare ereditarie andrebbe sospeso. E invece no, diventa stile di vita. Perché? Perché fa sentire bene.

Tu vali

Difatti non si critica più né più si giudica, se non a fini commerciali. La morale è scaduta a moralismo, anche se mores in teoria sarebbero i costumi del vivere pratico – non i veti – cioè: cosa ti spinge a prendere tale o tal’altra decisione, capire se ti conviene veramente, perché, e via dicendo. Ma no, che noiose sofisticherie. Leggerezza! Libertà! E allora è chiaro: vivendo in un mondo acritico dalle fondamenta tanto fragili, affermare che il nuovo non fa faville automaticamente si trasforma in un attentato alla sensibilità e al diritto di espressione altrui. Vale nella vita di tutti i giorni, vale nelle arti. Il teatro non fa eccezione.

Michael Andrews Melanie and Me Swimming (1978-79). Tate Gallery, UK ©The estate of Michael Andrews

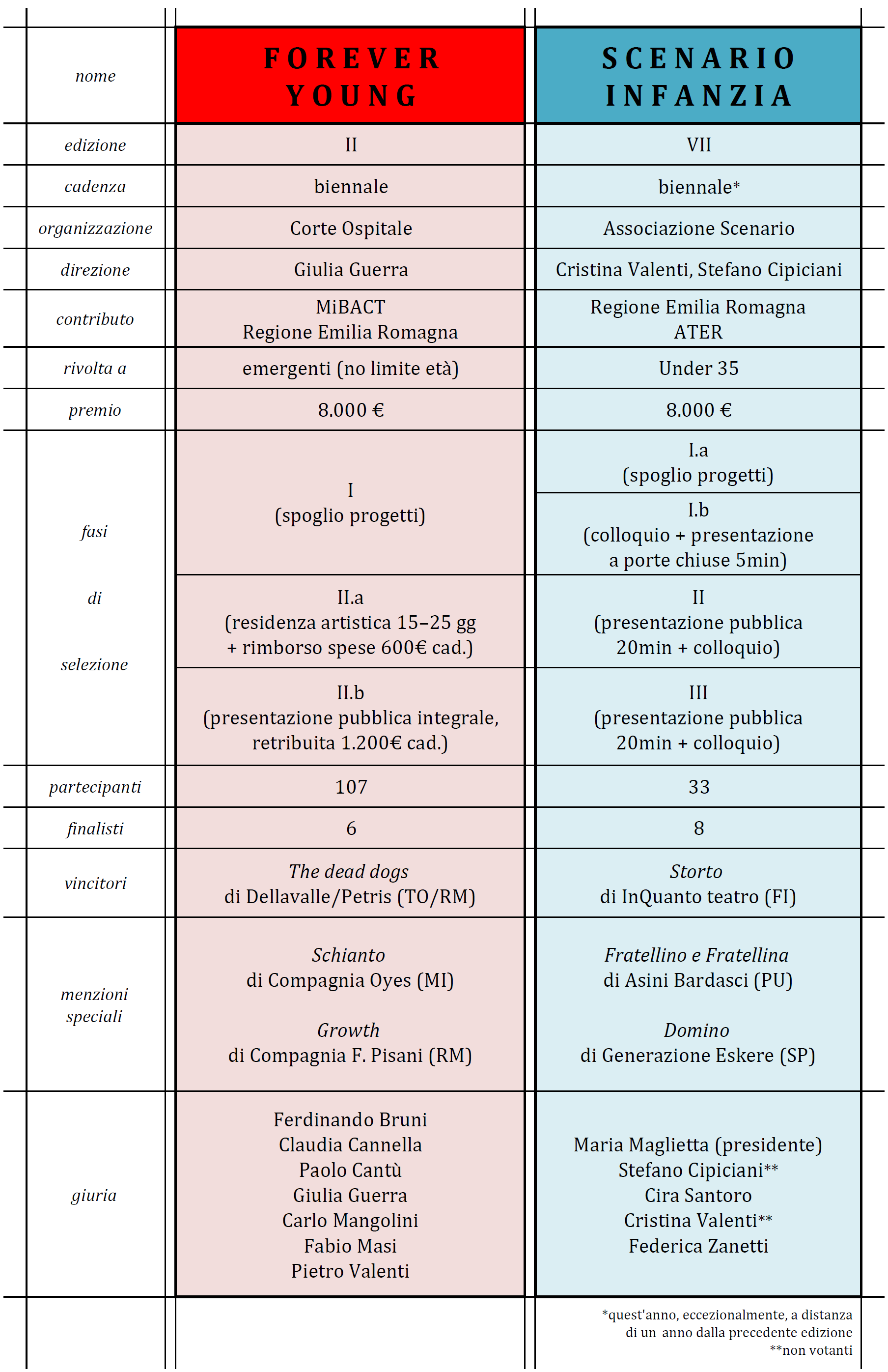

Recentemente tra Emilia e Romagna, precisamente a Rubiera (RE) e a Cattolica (RN), si sono svolte le finali di due importanti premi di produzione rivolti a teatranti emergenti. Criteri, tappe, giurie diversi—fenomeni analoghi. Per non stare troppo a dilungarci in dettagli (in calce rinviamo ai report di Mario Bianchi su KLP), qui di seguito uno schema riassuntivo.

Ufficioso vs. Ufficiale

Vincitori o vinti, la qualità generale dei lavori è parsa mediocre, anche a detta degli stessi interni. Come sempre accade, però, una costatazione del genere rimane privata. Non sarebbe carino. A livello pubblico, infatti, le considerazioni complessive espresse dalle giurie evitano accuratamente il minimo accenno a possibili difetti.

«La giuria […] desidera innanzitutto constatare un complessivo alto livello degli interpreti…»

«8 progetti portatori tutti di competenza sul piano dei linguaggi e consapevolezza rispetto alle tematiche affrontate. […] Riconoscendo la particolare ricchezza e la varietà dei linguaggi emersi dai progetti degli artisti, la giuria…»

Premiazione Scenario Infanzia 2018. Foto ©Ilaria Scarpa

Wishful thinking? Non esattamente. Questa modalità comunicativa ha come primo interesse la tutela dei concorsi stessi e di tutte le professionalità coinvolte: il premio vale, la scelta è stata fatta bene. Antropologicamente parlando, lo si può definire un naturale processo di autoconservazione. Visto che la quasi totalità delle realtà teatrali è sostenuta da erogazioni pubbliche (ministeriali, regionali, fondazioni bancarie, ecc. quindi politiche) – sempre troppo esigue per tutti gli enti concorrenti –, non conviene a nessuno affermare che i propri risultati siano stati deludenti: sarebbe un harakiri. Va mantenuta un’immagine pubblica «very very good».

Non si tratta qui di delegittimare o biasimare Corte Ospitale e Scenario, al contrario. Prendiamo ad esempio queste due realtà proprio perché sono tra le più virtuose a livello nazionale, solo che dovendo mediare tra vizi di grandi e piccoli si ritrovano costrette a replicare alcune normalità sistemiche. A esporsi da sole, ci guadagnerebbero solo l’esclusione dal sistema—quale sistema? Quello dell’inerzia, della facciata, dello scambio interessato. Quella che chiamiamo normalità, appunto. Ma è proprio ciò che è «normale» e diffuso a meritare qualche ripensamento.

Louise Bourgeois Cell (glass spheres and hands) (1989-93). National Gallery of Victoria, Melbourne ©Louise Bourgeois (The Easton Fnd.)/VAGA, New York. Licensed by VISCOPY, Sydney

E vissero tutti s-premiati e contenti

Se apparentemente questo garbo formale sembra quasi un gesto gentile (il sottotesto è: non te la prendere se non hai vinto, tu comunque vali), le conseguenze sono tutt’altro che innocue, e per una ragione ben precisa: non scontentando formalmente i perdenti (o i non vincitori), tace loro le motivazioni della sconfitta (o dell’esclusione). E ciò non è né utile né formativo. Ma – di nuovo – è normale, normalissimo. Perché? Perché siamo in tanti, le risorse poche, e non possiamo fermarci a dare troppe spiegazioni: basti il contentino formale.

Uno dei vizi capitali delle società burocratizzate (dove le relazioni economiche e politiche, quindi professionali, sono mediate da terzi) è proprio l’ignoranza della natura delle scelte, tradotto: non si sa sulla base di «cosa» si decida. Consigli di amministrazione, commissioni ministeriali, direzioni artistiche, premi… Non c’è un rapporto di conoscenza diretta, ci si deve fidare, si deve credere cioè che gli organi demandati agiscano nel migliore dei modi possibili in ottemperanza alla legge senza che i propri interessi privati interferiscano. Già. È inevitabile che poi uno, quanto meno, cominci a sospettare se non a pensar male.

Henri Rousseau Sorpresa!, o Tigre in una tempesta tropicale (1891). ©National Gallery, Londra

Certo, rendere note le motivazioni della sconfitta è una bega, e gli effetti non sono né sicuri né immediati, ma così facendo:

1. i finalisti prenderebbero coscienza di ciò che non funziona o non viene accolto e perché;

2. le altre compagnie, non ammesse o non partecipanti, scoprirebbero cos’è che non viene premiato a livello nazionale e perché;

3. i premi ne guadagnerebbero in responsabilizzazione critica (offrire quanti più strumenti possibili per migliorare la qualità dei processi artistici) e in politica culturale (qui si promuove/premia questo, per questa ragione);

4. si potrebbe capire se il campione emerso sia rappresentativo o «se» e «quanto» i processi di selezione condizionino il teatro che emerge.

Insomma, si darebbe una direzione. Un senso. Mentre invece regna lo smarrimento.

Cos’è che non viene detto?

Accenniamo qui qualche costante ricorrente nei lavori dei finalisti (ma vale per buona parte del «nuovo» teatro e non solo), consapevoli tuttavia della futilità di un simile tentativo.

Il primo dato che balza subito all’occhio è la carenza d’astrazione, o detto altrimenti la stretta aderenza all’immaginario contemporaneo. Ci si attiene alle manifestazioni esistenti della cultura di massa, nelle forme e nei temi, replicando come un vertiginoso esercizio di stile tutto ciò che è già noto, già familiare, già visto. Ad esempio.

Piero Fornasetti Lina Cavalieri, variazioni sul tema. ©Fornasetti

Il mainstream televisivo e cinematografico

1. Il contesto è, fisicamente o culturalmente, di marca statunitense: dai nomi agli interni domestici, dal lessico alla sintassi, dal vestiario al retroterra culturale, dai rapporti famigliari a quelli sociali, dai riferimenti iconografici alla musica, e via dicendo. Si reitera cioè un modello visto su uno schermo, che sembra reale e universale, ma che in realtà è creato ad hoc negli studios.

2. La storia è preponderante e si costruisce a partire dai personaggi, per lo più tipizzati, secondo schemi narrativi standard.

3. La complessità dell’emotività viene semplificata in stati sentimentali: regna l’enfasi, gli scoppi di rabbia, la continua provocazione, il pianto improvviso, l’ironia è scavalcata dal sarcasmo o dal cinismo post-moderno (perdendo tutto il gusto del witz americano-ebreo, ad es.); insomma, i personaggi hanno la maturità emotiva di un adolescente.

4. Il lessico è povero, la sintassi contorta in un ritmo tipicamente anglofono, il dialetto assente, il turpiloquio straniante nella sua bulimia di «cazzo, bastardo, fottiti, dannazione, al diavolo…», per non dire dei nomi o degli appellativi.

I temi sociali e di attualità

1. Immigrazione, omosessualità, periferie, donne, guerra, bullismo, violenza domestica, alienazione, emarginazione, discriminazione, depressione, dipendenza, sfruttamento, social network… Che si porti in scena Sofocle o Koltès, Shakespeare o Pasolini, drammaturgia contemporanea o originale, c’è una tendenza assai diffusa a rincorrere in maniera pedissequa il palinsesto dei mass-media. E questo è ovviamente uno degli effetti dell’iperinformazione che ha cestinato lo sgradevole pensiero critico degli intellettuali in favore dell’infotainment dei giornalisti.

2. Questa scelta di campo predispone, per lo più, spettacoli a tesi, dove la tesi fondamentalmente si riduce a: ti devi sensibilizzare.

3. La struttura narrativa di solito è alquanto elementare: segui una storia piuttosto lineare, soffri con il personaggio «diverso» (trionfante o sconfitto che sia) e alla fine arriva la morale. Che è «la» morale. Quella del pensiero buono e giusto, quella in cui ti devi identificare e sentire che, sì, tu, tu che ti sei commosso, tu che quella cosa la pensavi già—tu sei nel club giusto. Raramente viene lasciato spazio a tentennamenti o incoerenze. Praticamente la stessa modalità della Chiesa, solo in salsa laica.

Non esiste un’avanguardia: ci sono solo persone un po’ in ritardo.

— Edgar Varèse

Richard Serra Tilted Arc (1981). ©Frank Martin/BIPs/Getty Images

A proposito dei vincitori

Più che condivisibile, dunque, la premiazione di Dead Dogs di Dellavalle/Petris a Forever Young, con le sue frasi interrotte, i silenzi incolmabili, i densi non-detti, valorizzati da un cast eterogeneo che riesce a rendere universale il testo di partenza nonostante l’evidente ambientazione norvegese, soprattutto nell’attenta interpretazione dell’ironia di Jon Fosse, sempre estranea al riso, tesa piuttosto a evidenziare l’impossibilità di comunicare fino in fondo, a mostrare la stanchezza del ritrovarsi perennemente a parlar parole (innecessaria risulta la videoproiezione di foto).

Apprezzabile anche la menzione speciale a Growth – dell’inglese Luke Norris (classe ’85) – diretto da Silvio Peroni, che pur macinando meccanismi da sit-com riesce a mantenere alto il ritmo emotivo-empatico senza scivolare nel sentimentale-compassionevole (e chissà che un pizzico in meno di tipizzazione da schermo e uno in più di interpretazione da teatro, non corroborino il lavoro).

Al contrario, si fatica a cogliere le ragioni dell’assegnazione del Premio Scenario Infanzia a Storto di InQuanto Teatro (così come rimane disorientante il Premio Ustica ’17 a Veryferici di Shebbab Met Project anziché a Faustbuch di Casale), storia di due adolescenti simil americani, lui un po’ artistoide nerd (il «looser»), lei sportiva ma con un fratello disabile (la «tough girl»), con videoproiezioni fumettistiche; quando invece le due menzioni speciali, soprattutto Domino di Eskere, presentavano un livello di complessità e inventiva più promettente.

InQuanto Teatro Storto. Foto di scena ©Ilaria Scarpa

Intendiamoci, non si tratta di rinnegare l’immaginario pop contemporaneo per sfoggio di erudizione o tanto per essere alternativi, ma, qualora attinto, di saperlo reinventare. Black Mirror ad esempio ha saputo ereditare la lezione di Twilight Zone–Ai confini della realtà diventando, per questo, nuovo e innovativo; altrettanto si può dire della straniante esplosione degli stereotipi in The end of the f *** ing world. Solo per rimanere alle serie tv (non a caso entrambe inglesi).

Modelli assenti o artisti distratti?

È vero, il teatro è effimero, nei libri rischia di rimanere impalpabile o opinabile, ma se non si vuole vedere neppure qualche ripresa di De Filippo, Bene o De Berardinis, certo la scena contemporanea non manca di modelli dai quali lasciarsi ispirare siano Manfredini o RezzaMastrella, il Teatro delle Albe o Fanny & Alexander, Latella o Latini, Celestini o Calamaro, Vetrano/Randisi o Frosini/Timpano, Morganti o Civica, giusto per fare qualche nome. Nessuno di loro incorre nelle ingenuità sopra accennate, senza per questo produrre un capolavoro sine macula ogni volta. La differenza è che in questi nomi si scorge il senso della ricerca, che non è un feticcio da avanguardisti bensì un’insaziabile fame di curiosità e scoperta, di indagine, di messa in discussione dei propri limiti. Non sempre, magari, non al meglio; ma senza dubbio costante.

Perché il teatro emergente sembra ripiegarsi su forme consunte anziché indagarne di nuove? Perché non tratta mai o quasi di rito, di mito, di sacro, di politica, di economia, di metafisica, di culture meno note (passate o presenti) senza ridurre il tutto a un racconto edificante per la contemporaneità? E perché l’ambiente teatrale giudica «interessante» sic et sempliciter questa copia stentata e castrata di un’altra arte (il cinema) che abbandona il proprio potenziale (teatrale) reiterando modelli di successo stantii?

Se le condizioni della drammaturgia sono quelle che noi tutti conosciamo, la colpa è meno di chi scrive e di chi recita che di chi ascolta, dei suoi gusti banali, della sua insistenza a imporli e a farli trionfare, della sua pigrizia mentale, della sua incapacità di superare gl’istinti più bassi, della sua ostinazione a incoraggiare il peggio.

Alberto Savinio Palchetti romani (1938)

James Ensor Maschere che guardano una tartaruga (1894). Collezione privata

Giudizio evaso

Se la critica evita di esprimere giudizi più decisi, le direzioni artistiche compongono stagioni in stile supermercato (di tutto un po’), le commissioni ministeriali si lavano le mani con la storia dell’algoritmo, le compagnie si riparano dietro il paravento del devo pur campare, e i premi (di produzione o di riconoscimento) rassicurano che va tutto bene—a chi o cosa bisogna appellarsi quando si ha, inconfessata, l’impressione che la qualità generale del teatro si stia abbassando?

Ma no, basta con questi giudizi, ottimismo! Il nuovo che ci avanza vale. E come.

Ascolto consigliato

Letture consigliate:

• InQuanto Teatro vince il Premio Scenario Infanzia 2018, di Mario Bianchi (KLP)

• Forever Young 18. Il ricambio generazionale passa da Rubiera, di Mario Bianchi (KLP)

In apertura: Spencer Tunick Sea of Hull (2016). Foto ©Andrew Yates/Reuters

THE DEAD DOGS

di Jon Fosse

traduzione Thea Dellavalle

progetto Thea Dellavalle/Irene Petris

con Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini, Federica Fabiani, Luca Mammoli, Irene Petris

suono Claudio Tortorici

con il sostegno di Sementerie Artistiche

GROWTH – Crescita

di Luke Norris

con Francesco Aricò, Giulia Tripetta, Pavel Zelinskiy

regia Silvio Peroni

scene e costumi Katia Titolo

disegno luci Omar Scala

produzione Pierfrancesco Pisani

Forever Young 2017/2018, Corte Ospitale, Rubiera (RE) – 12-13 luglio 2018

STORTO

di inQuanto teatro

con Davide Arena, Elisa Vitiello

testo Andrea Falcone, Matilde Piran

illustrazioni Mattia Vegni

disegno luci e tecnica Monica Bosso

regia Giacomo Bogani

Premio Scenario Infanzia 2018, Salone Snaporaz, Cattolica (RN) – 22 giugno 2018