Fosca in Tepidario no.3: teatro sotto serra

A Firenze si coltiva il lascito artistico-politico di Caterina Poggesi

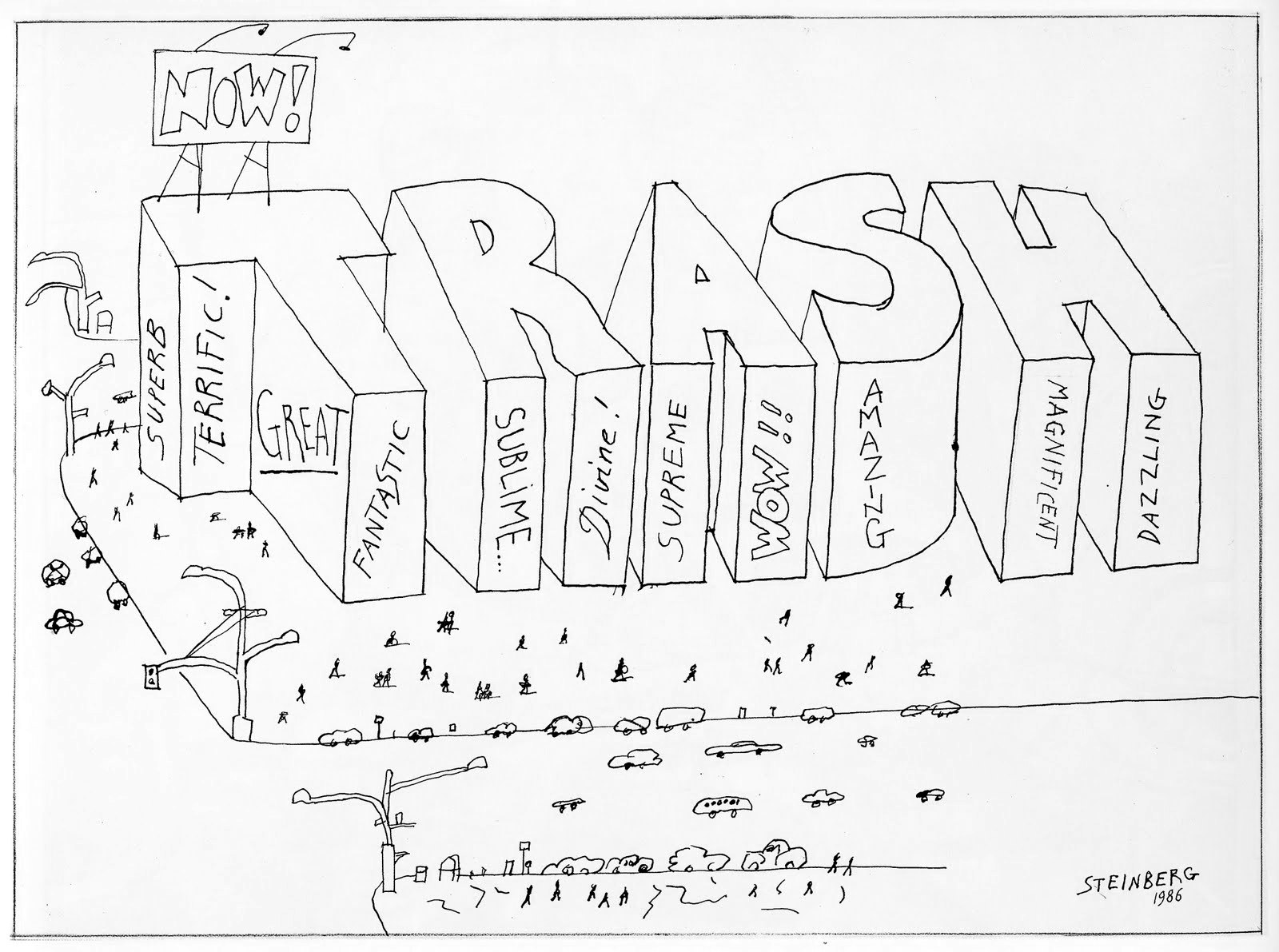

Servire, si sa, l’arte serve a poco. Ci si accontenta che intrattenga o, insomma, decori un po’, secondo i casi. Oppure no, ma scherziamo!, serve, serve eccome, serve alla so-cie-tà: e giù con la politica, il sociale, il cambiamento. Poi c’è anche chi, più realista, abbozzata l’indifferenza generale, finisce per isolarsi, come dire? Fare di necessità virtù. E via via così, caso per caso.

Eppure c’è un vizio di forma. Non tanto che l’arte in realtà sia utile, ma che l’utile sia un parametro valido. Ovvero. Il mercato sarà pure diventato il cardine della società contemporanea, ma non per questo dobbiamo assecondarlo. È messa male sì, l’arte, se deve competere in termini di consenso e commercio. O la botte piena o la moglie ubriaca. E invece no: sold out, special event, secret venue, audience development, social media… Il sottotesto inconsapevole (spesso perfino agli stessi promotori) è: ammirate gente! E comprate. Ça va sans dire.

Saul Steinberg Trash (October 27, 1986) ©New Yorker

Fortuna però che, nonostante il fatale produttivismo in cui viviamo, un po’ di arte totalmente inutile ancora ci sia, il che vale a dire, arte emancipata dalla tara dell’utile. È il caso della preziosa tre giorni Fosca in tepidario che ha animato il Giardino dell’Orticoltura di Firenze dall’8 al 10 settembre. Un progetto nato nel 2015 per volontà dell’artista Caterina Poggesi, scomparsa prematuramente lo scorso novembre, e che il prismatico collettivo toscano continua a portare avanti grazie al – contenuto – sostegno pubblico (città, regione, ministero, la rassegna rientra nel bando Estate fiorentina) e alla collaborazione con Il Vivaio del Malcantone.

Fare di inutilità virtù, dicevamo. In che senso? Ebbene le parole di Poggesi rimangono illuminanti:

Rivisitare il ruolo dell’artista all’interno del tessuto sociale, nell’incontro relazionale autentico tra le persone.

Fermiamoci qui. Perché, ecco, se pensiamo a un minifestival solo come carosello di spettacoli buono per le chiacchiere dell’ambiente sarà difficile capire l’esigenza di rassegne come questa. Innanzitutto va còlta la scelta del luogo e del tempo. Una serra del 1880, sontuosa, climatizzata, la più grande di Italia, in vetro, ferro e pavimento di ghiaia e calcestruzzo (progetto di Giacomo Roster). Ora totalmente deserta.

Tepidarium Roster, Giardino dell’Orticoltura, Firenze ©Fosca

Apparire qui, per un’artista, è inscriversi in un doppio spazio: interno, protetto, ed esterno, esposto. Torna alla memoria la rivoluzionaria mostra del vuoto – Le vide – di Yves Klein (1958). Qui, infatti, lo sguardo non può arrestarsi su un oggetto e un muro – il fondale – che ne disponga, incorniciandola, la presenza (come accade a teatro); no, nel Tepidarium lo spettatore è costretto a spaziare, ad attraversare ciò che gli si mostra senza dissociarlo dall’ambiente circostante, altrimenti detto «mondo».

Vanessa Beecroft VB53 (2004) ©Vanessa Beecroft

Fosca decide dunque di distribuire i suoi appuntamenti durante le ore diurne (qui e alla vicina Loggetta Bondi), negando alla notte appunto quel ritorno di fondale. Facciamo un esempio. Digital Technology del coreografo svedese Mårten Spångberg (che ha curato anche un laboratorio quotidiano) si prefigura come un processo di abbandono: abbandono degli oggetti più disparati, abbandono quale atto infantile e antiutilitaristico (oggetti intesi «not as tools or souvenirs, not as pets or substitutes for loved ones, but as objects»).

Svestito, nudo, dipinto, ironico, flemmatico, per quanto bizzarro Spångberg non reclama alcuna attenzione particolare: le sue interazioni con ogni singolo gruppo di oggetti non sono così importanti, non sono gag comiche né gesti particolarmente estetizzati da dovervi cogliere chissà quale segno. Al contrario, è l’approccio a fare la differenza. La performance si sviluppa tutta attorno al vuoto di spettacolarità, il pubblico è libero di entrare e uscire dalla serra, sdraiarsi, sonnecchiare, fotografare, smanettare sui social, il tempo è sospeso (cfr. 3_to_1 di TeatrInGestazione). E proprio attorno a questo rito puro gli spettatori si riscoprono corpo pubblico, individuale e collettivo al tempo stesso, emancipato dall’ansia del dover guardare, del doversi emozionare, del dover apprezzare. C’è. Inutilmente. E nella sua semplicità è già un piccolo miracolo.

Mårten Spångberg Digital Technology. Foto ©Fosca

Così come il cerchio di sale entro cui si iscrive Trilogia dell’assenza di Vincenza Modica. Veterana della scena teatrale, erede attiva della lezione di Neiwiller (al quale la trilogia è dedicata), l’attrice napoletana appare come una dama di Delvaux, pallida di cerone, chioma sciolta, veste sottile, è uno spettro del teatro, che aleggia, effimera e inutile ormai, come tardiva, eppure pur evocata. Da chi? Da chi pur c’è. Da «noi», si dovrebbe dire, non fosse che questo «noi» oggi è diventato impronunciabile. Irrealizzabile.

Possiamo andare adesso?

Non ancora…..

Ma non c’è più niente!

Ci siamo noi.

Scusa? Ma dobbiamo proprio stare qua?

E si! Dobbiamo stare proprio qua!

E dobbiamo stare in silenzio!

E immobili, nemmeno la più lieve oscillazione…

E aspettare…..

Vincenza Modica Trilogia dell’attesa. Foto ©Fosca

Più che nell’assenza siamo nel dileguarsi: la voce è un canto di suoni vocalici, ricamo finissimo di italiano e francese, di attore decaduto e doppio artaudiano, di ciò che non dovrebbe esserci più e pur è là ancora. Dappoi la voce si fa esausta, si raddoppia, diventa dialogo d’attesa, impossibile, impossibilitato, schizofrenico (appuntava Artaud: «Finché mi sentirò inseguito da un doppio o uno spettro, sarà il segno che io esisto.»).

Io sonnambulo strabico di questa mia esistenza

Inseguo i giorni disumani di un benefico e progredito futuro

Mentre al mio orecchio giungono esortazioni all’atto abituale di sfamarsi

Istruzioni, ammaestramenti alla sopravvivenza

Lingue apprese e trattenute nei recinti delle sevizie

Io qui stordito da voci di megafono, educato a soccombereE no! Proprio no! Ci vuole coraggio!

E come si fa?

Vincenza Modica Trilogia dell’attesa. Foto ©Fosca (dettaglio)

Sono tre movimenti sospesi e fulminanti, che culmineranno nel silenzio, un silenzio in cui tutto risuona, in cui l’assenza presente ha sublimato la rinuncia.

Non bisogna forzare l’interpretazione, ma è chiaro che nonostante i suoi vent’anni di composizione, abbandono, ripresa, rimaneggiamenti, la Trilogia dell’assenza riecheggia questo disorientamento permanente che ormai è calato come una nebbia sulle nostre vite. La domanda imperante sempre la stessa: che fare? Modica pur nella sparizione, puntella l’ineffabile con un’azione sottratta che pur traccia e pur permane, mostrandoci che l’invisibile è prima di tutto il non visto, il non voluto vedere, il non cercato. Quasi ribaltasse la domanda «che fare?» in “che cosa non stiamo ancora facendo?”

Sempre Poggesi (2016):

Questo tentativo dimora nella convinzione etica e politica di un bisogno fondamentale […] di creare ancora luoghi dove sia possibile fare esperienza, attraversare significati, accedere a consapevolezze.

Etica e politica, si badi bene. Non produttiva. Siamo saturi di spettacoli immaturi e già scaduti. Non a caso questa terza edizione è dedicata all’«impermanenza». Richiamo alle transizioni di luce diurna all’interno della serra, certo, ma altresì a un’esigenza che in questi anni torna sempre più forte: quella di comunità.

Workshop Mårten Spångberg. Foto ©Fosca (dettaglio)

Comunità libera e spontanea: “laica”, emancipata dalle ideologie. Anche di questo si è parlato, nell’incontro ideato da Laura Dondoli «Pensiero globale, strategie locali» con Ornella d’Agostino e Despina Panagiotopoulou. Invito prezioso, raccolto solo vagamente dalle artiste e non sfociato in confronto purtroppo. Purtroppo perché questo è il grande tema dell’attualità, spesso confuso dall’opinione pubblica con il deprecabile «glocal» (ennesima perversione carpiata del capitalismo) o liquidato a bagatella per queruli ambientalisti o veterosocialisti.

In un mondo globalizzato (cioè omologato a ribasso), è possibile avere un pensiero «globale»? E il «locale», dal canto suo, può innescare buone pratiche alternative senza (1) scadere nell’integralismo autoconservativo, (2) lasciarsi tentare dalla crescita produttivista o (3) venire schiacciato dal globale quando rischia di diventare “virtuosamente” contagioso?

Potrebbe essere buona cosa, allora, visto che la questione rimane fuori dal dibattito politico (tranne frange residuali di Radicali e Verdi o qualche singhiozzo del M5S), innestare le riflessioni sulla decrescita nel mondo delle arti; dopotutto – come spesso raccontiamo su queste pagine – i migliori risultati stanno venendo dalla provincia, dai centri indipendenti, dalle realtà marginali: non certo dalle grandi produzioni a debito finanziate dalle casse dello Stato, ma proprio là dove le ristrettezze economiche costringono a un ripensamento costante.

Contenuta, raccolta, umilmente minoritaria ma felicemente accogliente, Fosca in Tepidario ci ricorda l’inestimabile valore di un’arte votata all’inutile, all’impermanenza, alla ricerca, al processo svincolato dal capestro del produttivismo (in questo senso va intesa la sperimentazione semi-estemporanea di Cristina Rizzo/Ladiscoteca con Enrico Malatesta).

Senza cader preda della pubblicità, sarà forse auspicabile che questa pratica riesca ad ospitare una maggiore partecipazione e costituire tramite ulteriori convergenze nazionali una dissidenza decisa, perché come scrisse in passato Castoriadis:

Credo che in un periodo come questo, politologi e militanti (quelli con una passione per la cosa comune) abbiano il compito di esprimere forte e chiaro pubblicamente ciò che pensano. Devono criticare il presente e ricordare alla gente che sono esistite epoche storiche in cui l’uomo è stato diverso, in cui ha agito in modo storicamente creativo, in cui ha agito come istituente.

Ascolto consigliato

Giardino dell’Orticoltura, Firenze – 9 e 10 settembre 2017

FOSCA IN TEPIDARIO

ideazione Fosca

produzione e organizzazione Fosca e Vivaio del Malcantone

Laura Dondoli

Elisa Godani

Giulia Moretti

Maura Pieri

Katiuscia Favilli

direzione tecnica Marco Santambrogio

personale tecnico Monica Bosso

Eva Sgrò

Mattia Tuliozi

ufficio stampa Studio Ester di Leo

documentazione Maria Pecchioli

grafica Roel Nabuurs

sito web Nabuurs & Nabuurs

un ringraziamento speciale a Mimmo Nuovo