Thom, Jonny, Colin, Ed e Phil camminano per i corridoi dell’Abingdon School di Oxford, non sono di certo i più popolari e nemmeno i fusti a cui le ragazze lanciano occhiate ammiccanti. Il venerdì è il giorno del riscatto da questo mondo crudele chiamato liceo. Si ritrovano nel dipartimento di musica e riversano l’esplosione adolescenziale che sconvolge corpo e mente su quegli strumenti, appendici dei loro sentimenti.

Gli anni ’80 stanno per volgere al termine e fuori dalla finestra è scoppiata una bufera grunge che proviene dall’altra parte dell’Atlantico. Davanti al camino della contea ardono scintille brit pop, la perfetta commistione d’amore e motherfucker. Nascono con il nome di On A Friday, ma i cinque giovani inglesi vedranno le luci della ribalta con l’appellativo Radiohead . Prendono in prestito questo nuovo titolo da una canzone dei Talking Heads, gruppo per antonomasia dell’avanguardia pop. Baby, la tua mente è una radio, hai una cornetta nella testa. Baby, sono sintonizzato sulla tua stessa lunghezza d’onda, un beat allegro, accompagnato da tamburelli e fisarmonica: così esasperante è il tripudio di note alte da risultare quasi grottesco. In pieno stile Radiohead.

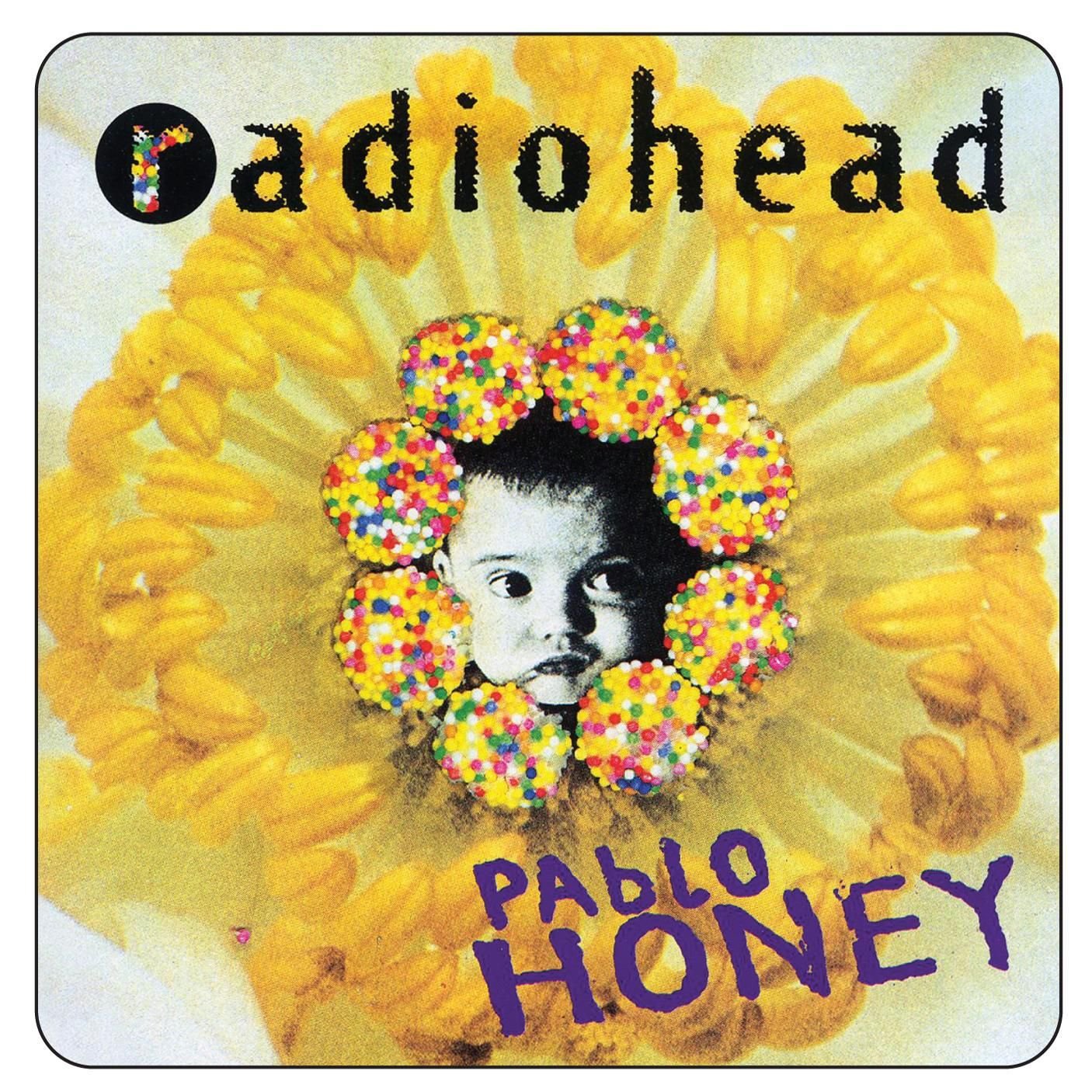

Dopo un primo Ep, Drill, che non aveva riscosso alcun successo, la band non si era persa d’animo. Il cambio tattico di produttori fu una sagace mossa d’attacco. Paul Q. Kolderie e Sean Slade, non di certo incompetenti, fautori di alcuni album dei Pixies e dei Dinosaur Jr. nonché più tardi delle Hole, non erano convinti che il lancio del gruppo sarebbe comunque stato vincente. Li avevano, però, spronati a far di meglio e mettendoli sotto pressione il risultato è stato qualcosa di inaspettato. Il 21 settembre del 1992 era nata Creep, la traccia che più di tutte è simbolo di questo Lp d’esordio, Pablo Honey.

Si narra che, forse innervosito dalla situazione tesa che si era venuta a creare in studio, Jonny Greenwood così estenuato dai quattro accordi Sol-Si-Do-Do minore ripetuti per l’intera durata del brano, in un raptus di follia mista a noia avesse preso a schiaffi la chitarra, cambiando il ritmo completamente. Sempre più veloce, sempre più spietato. Una detonazione nella quiete, uno scoppio che fa sussultare, il respiro diventa greve, la voce si alza in un strido, in un richiamo urlante: «But I’m a creep, I’m a weirdo, what the hell am I doing here?» È un disagio ben più grande di quanto venga descritto. È la ballata di una speranza infranta, di un disegno mondiale che richiede eccezionalità, che ha alte aspettative nel prossimo. «You’re so fuckin’ special, I wish I was special». O sei speciale o sei anormale.

Le paure irrazionali aumentano, portano a forme depressive, ad alibi perfetti per domare gli individui della società. L’amore non esiste se non all’interno di rigorose caste. Forse è tutta una proiezione della mente, dei silenzi non detti e di quel dubbio inculcato dall’alto, che non fa altro che appiattire aspirazioni e richieste lecite. Sta cambiando qualcosa, le persone tornano a pensare e bastano le parole altrui a dilaniarle nel profondo. Fino ad arrivare a quel senso di alienazione che non è solamente il testo a descrivere. Distorta è la melodia, così come lo è la realtà che galleggia davanti agli occhi semi-chiusi di Thom Yorke. Una malattia vera e propria, la blefaroptosi, che lo ha contraddistinto e portato ad essere definito dalla rivista NME mostro dell’anno.

Ciò che poi dirà in un’intervista il leader della band riguardo la canzone sarà: «Ho notevoli problemi nell’essere un uomo degli anni novanta. Ogni uomo con sensibilità o coscienza verso il sesso opposto avrebbe problemi simili. È un’ardua impresa affermare la propria mascolinità senza sembrare il membro di un gruppo hard-rock. Questo si riflette sulla musica che scriviamo, che pur non essendo effeminata non risulta neanche brutalmente tracotante. È una delle cose che provo continuamente a fare: affermare un personaggio sensuale e provare disperatamente a negarlo».

Questo decennio cercava future Spice Girls e Backstreet Boys, non di certo ragazzi come i Radiohead. Non patinati, disinteressati a tutta quella cultura del look, ripresa dal glam degli eighties ed incrementata all’infinito. Quindi non bisogna stupirsi se l’esito iniziale non fu dei più favorevoli. Ma il boom non avvenne in madrepatria. Il ringraziamento va soprattutto ad una stazione radiofonica di San Francisco che si era innamorata di Creep e continuava a mandarla a ripetizione. Da un giorno all’altro i cinque giovani di Oxford si trovarono in tournée negli States ed accendendo il canale musicale per eccellenza scoprirono di essere diventati icone degli adolescenti incompresi di tutto il mondo.

I problemi, però, non erano finiti. Pablo Honey rischiava di essere l’involucro di un solo singolo. Ai concerti finirono per disprezzare chi chiedeva in continuazione di suonare Creep: motivo per cui venne tolta dalle scalette per anni. Non poche erano le discussioni con l’etichetta discografica, la Parlophone della EMI, che all’inizio non li pubblicizzava e non seguiva impulsi e desideri della band: voleva solo che sfornasse un altro tormentone. “La società degli incassi” non piaceva a Thom e soci. Era impellente la necessità di prendersi i propri tempi per maturare un nuovo album omogeneo. Così come lo è Pablo Honey, forse il migliore da questo punto di vista.

Una buona fetta di fans tendono a ripudiare questo primo lavoro, ma anche gli stessi Radiohead lo criticheranno più e più volte. E’ vero, è un prodotto ancora acerbo, ma sicuramente segue un filo logico. Sentimenti nebulosi, senza consapevolezza di cosa può volere un ventenne, di cosa sarà, del perché viene rifiutato dagli altri. E’ un disco in piena evoluzione, parla di amori mai ricambiati o difficili da gestire. Le chitarre la fanno da padrone, non siamo ancora nell’era dell’onde martenot, che sarà poi il tratto distintivo delle successive creazioni. In apertura abbiamo “You”, una melodia struggente, tempi dispari, una voce sporca e degli acuti pronti a far congelare il sangue nelle vene. La solita calma piatta che all’improvviso viene spezzata e disintegrata. «You, me and everything caught in the fire. I can see me drowning, caught in the fire” l’epilogo ideale se l’inizio ripete il banalissimo tema del “sole-cuore-amore-e-nessuno-ci-potrà-mai-dividere”.

Thom, Jonny ed Ed con una forza dirompente si lanciano sulle chitarre tutti e tre insieme, rispettivamente usando una Gibson SG, una Telecaster Plus e una Plank ED 1, tecnica che ottenne consenso anche successivamente.

Gettano le basi con How Do You? in un cocktail di boogie e punk. È una canzone d’impatto in cui si sente l’influenza dei Pixies di Here Comes Your Man, seppur più ruvidi. Nulla di straordinario dal punto di vista testuale, anzi il patetismo è arrivato a livelli altissimi: Thom forse parla di sé in terza persona e si dispera della sua condizione. Certo, vivere con la madre dopo una certa età non è mai piacevole, gliene si può dar atto.

Strabiliante è, invece, Stop Whispering. Due accordi che si ripetono sempre più ossessivamente come un martello pnenumatico sono il perno dietro cui ruota tutto l’arrangiamento. Il timbro potente, fragoroso di Thom Yorke e quel tamburellare incessante di Phil Selway sono come l’elettricità rilasciata da una scarica. And the feeling is, that there’s something wrong, because I can’t find the words and I can’t find the songs. Cosa continui a non andare forse è una domanda troppo grande da porsi, ma qualcosa per scacciare il pensiero si può fare: è smettere di sussurrare e cominciare ad urlare, uno scossone all’immobilismo mentale.

Se già la traccia numero quattro era un gioiellino per i più romantici, se siete in un periodo sensibile della vostra vita, con Thinking About You non farete altro che versare lacrime. Doloroso e malato è l’amore che non c’è più. Compulsivo in ogni sua manifestazione è il ricordo che ne viene. La Takamine di Thom asciuga i pianti sotto il cuscino e sprona gli strazianti ed impietosi gesti che sostituiscono il sentimento corrisposto.

Ripcord ha una buona metrica, ma rimane scontata, supplemento dei suoni di How do you?. Ed utilizza qui una Rickenbacker 360 Yellowglo, come in Vegetable, Lurgee e Blow Out: l’accento è certamente più marcato e deciso. L’insicurezza, la paura che frena e congela è ancora il tema centrale in I can’t. C’è qualcosa di particolarmente suggestivo, invece, in Lurgee, quasi spaventoso, oserei dire. La pazzia non si ritrova solo nelle frasi del testo, ma in questa successione sempre uguale, puntellata da un ritmo apparentemente tranquillo, fin troppo. E’ un malessere viscerale a suonare o il sollievo di una guarigione? A discrezione dell’ascoltatore il verdetto.

Qualcuno ha detto che Pablo Honey sono i Nirvana senza scazzi di droga. Forse sarebbe meglio precisare che i trip di Ed, abituale fumatore di marijuana, e soci sono stati più soft rispetto a come andò a Cobain. Ma la droga c’è e c’è stata e nessuno ha avuto remora alcuna di smentirlo, anche se la politica della band è nessun stupefacente durante le registrazioni. D’altronde non credo che un titolo del genere per un album sarebbe venuto in mente in un momento di pura lucidità cognitiva. Innanzitutto non molti possiedono la cassetta con gli scherzi telefonici dei Jerky Boys, anche se devo ammettere che sono geniali, e ognuno di noi dovrebbe averne una copia d’emergenza in casa. Secondo fatto: una delle burle era introdotta dalla voce in falsetto di un componente del gruppo che si fingeva la madre del suddetto Pablo, tesoro, e il resto lo conoscete già.

In contraddizione con tutto ciò che è sempre stato detto Vegetable, l’ottava traccia che è l’anima del disco. Non è il singolone e neppure la ghostrack, ma semplicemente l’inno che ricollega ognuno dei dodici pezzi ad una coscienza comune. E’ forse meno disillusa di altre canzoni, e si potrebbe anche definire la lirica del riscatto. «Everytime you’re running out on me, everytime you’re running I can see. I’m not a vegetable, I will not control myself». Non voglio essere normale, e non voglio rimanere intorpidito di fronte alle azioni altrui. Non voglio lasciarmi trasportare in un gorgo vacuo, non sono qui per essere raggirato e non mi farò trattare da vegetale.

Lo stesso non si può dire per Prove Yourself. Fu una delle primissime canzoni scritte e ciò lo si sente eccome. Il testo è di impronta adolescenziale. I cori durante la ripetizione del titolo sono entusiasmanti, così come lo sono gli assoli chitarristici, ma non ci sono veri e propri motivi d’osannazione.

Dal sottosuolo grunge proviene il secondo estratto: Anyone Can Play Guitar. Si apre con un disturbo fonico, quasi irritante, in cui vennero chiamati persino cuoco e proprietario dello studio a firmare la partecipazione musicale. «Grown my hair, I wanna be, wanna be, wanna be Jim Morrison» chi non vorrebbe essere Jim Morrison nell’era delle citazioni del suddetto?! Ogni perla viene attribuita al frontman dei Doors negli anni duemila, così come probabilmente accadeva già nel ’93. La critica poco velata nei confronti di quella ricerca smaniosa dei 15 minutes of fame di cui parlava Andy Warhol è una previsione oltremodo azzeccata di ciò che faranno i media per tutto il decennio (e ancora oggi).

Dalla spinta più elettronica è Blow Out, ultima traccia del disco. Si riconosce in parte il progetto che si compirà in The Bends, ma soprattutto in Ok Computer. Ampio spazio all’uso dei synth e surreale deflagrazione spontanea. Sono passati più di diciotto anni, eppure questo è ancora il pezzo che conclude tantissimi concerti. Di certo le opinioni negative su Pablo Honey sono state più di quelle positive. Taluni si accaniscono sul fatto che non siano i veri Radiohead. Ma sono mai stati gli stessi per più di un album? Hanno mantenuto un approccio stazionario per trent’anni di carriera? Voi ragionate ancora come quando andavate al liceo? Credete che il cambiamento non sia opportuno per la maturazione di un’esperienza di qualsivoglia natura?

Pablo Honey è una miccia inesplosa. Non sono i ragazzi della periferia di Manchester e neppure di Colchester. Non esprimono quel disagio che viene dalla povertà o dallo scambio di droga. La loro prerogativa sta nel farsi problemi dove non ci sono: tipico svago in voga tra i ragazzi di tutte le generazioni. Figli di una cultura borghese che strozza e che non lascia respiro, vogliono ardentemente vivere come se non ci fossero claustrofobiche imposizioni. E’ lo stesso Yorke, prendendo le parole di Flaubert, a ripeterlo nelle sue prime interviste: Nella vita sii regolare e metodico come un borghese e sfrenato nella tua opera. Con Pablo Honey un nuovo polmone si è aperto nel mondo volgarizzato della musica contemporanea. Droga, sesso e rock’n’roll non sono l’unica via, ogni tanto ci sono anche sentimenti e cervello fino.