Amore in variazione graduale – Prima puntata

Forse le parole di Jimmy Poet avrei dovuto ascoltarle.

Ma come si fa a credere ad un americano di 45 anni con Topolino tatuato sul braccio, vestito sempre con la canottiera bianca strappata al fondo, opera secondo lui di una che si credeva la reincarnazione ninfomane di Elisabetta I, incontrata in una gelida notte di San Francisco.

Un pacchetto di sigarette al giorno, una bottiglia di Jack Daniel, un po’ di frutta e un cheeseburger a giorni alterni.

Questa la sua dieta. Faticavi un po’, arrivati a fine giornata, a dargli atto di qualche lucida osservazione.

Ma giunto fin qui, devo dire, che in fin dei conti, la frase di quella sera non era poi del tutto una cazzata.

Fare il poeta e decidere di chiamarsi Poet denota un certo stato di ebrezza molesta scambiata per ironica filosofia.

Tutte un mucchio di stronzate, ma d’altronde, questo era lui. Un mucchio di stronzate con un cuore infinito, e un panetto di erba sempre nascosto fra le mutande.

Vorrei cominciare con il dire che era la fine di un altro squallido anno, ma l’ha già scritto qualcun altro. E poi l’anno era già iniziato da un po’. Restava comunque sempre squallido. Erano i tempi dove camminavi la sera, dopo mezzanotte, e trovavi gruppi di ragazzi nascosti dietro le colonne della piazza pronti, al segnale convenuto, a saltare fuori a gridare Italia 1 rivolti verso il videofonino che li stava riprendendo. D’altronde se non fossero stati anni squallidi non sarei qui a parlarne. L’avventura di scrivere di anni felici nessuno ha ancora avuto il coraggio di provarla.

Neil ormai erano due anni che non usciva più di casa.

E quella sera tornavo proprio da casa sua.

Probabilmente era che avevo troppo alcool a cazzeggiare nelle vene.

Nico seduto accanto a me stava provando ad accendersi una sigaretta, litigando con il vento lo spazio di una fiamma.

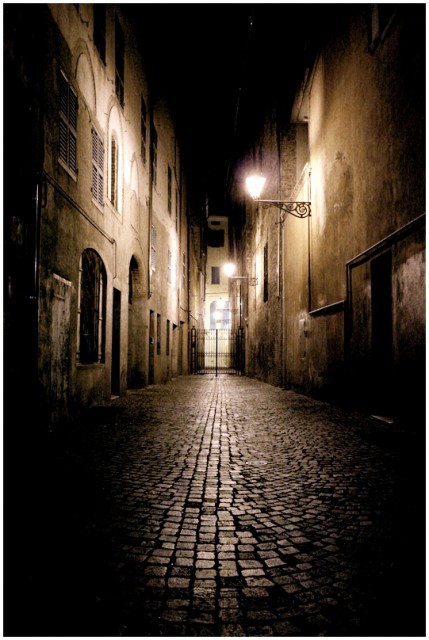

Il sagrato di una chiesa è sempre il posto più adatto per aspettare il secondo movimento della notte. Andante allegretto, mi bemolle o do maggiore.

Il suo respiro si confondeva con il traffico che giungeva ovattato dal labirinto di vicoli che ci nascondevano dal gregge di locali che affollavano la piazza del centro.

Ero stufo di farci girare dal mondo, volevo che fossimo noi a girarlo sto mondo, in 8mm, come i filmini delle vacanze; ma il digitale ci aveva lasciato senza pellicola da sviluppare. E stavamo buttando nel cesso tutte le nostre pose migliori.

A stento ricordo la sua faccia, ho frammenti, che da soli, ne fanno l’infinito.

Il momento.

Questo mi è rimasto addosso, l’impressione di un secondo fine in quel bacio di una sconosciuta.

Il piercing al naso, quello sotto al labbro, quello sulla lingua, la maglia nera, i jeans neri, il giubbotto di pelle, nero, le scarpe nere, i capelli rosso scuro, tendente al nero.

Le labbra piene. Rosse. Azzurri. Gli occhi. Ma nero, il mascara.

Le serate escono tutte con il buco. Se trovi il modo di divorarne i bordi allora hai preso la tua notte, il tuo cielo stellato e la tua carica di adrenalina, se invece, da quel buco ti fai risucchiare allora è meglio che non perdi le chiavi di casa fra gli angoli di qualche locale appena aperto e appena chiuso.

Quella serata sembrava giocarsi il suo buco in una partita a poker fin troppo facile da perdere.

Quando ti metti la cravatta e finisci a parlare fuori dal locale con quello che vende le rose può voler dire due cose: o che sei l’unico della compagnia che fuma o che sei l’unico della compagnia che non fa parte della compagnia.

Cominciai a fumare quella sera.

La prima sigaretta me la feci offrire proprio da lui, in cambio gli comprai una rosa che regalai alla cameriera, che poi sbagliò a darmi il resto, e pagai un cocktail come una bottiglia di whiskey invecchiato tredici anni.

Voleva una birra, erano mesi che non ne beveva una, e mi sentì in colpa quando me la versarono in un bicchiere di plastica.

Mi parlava di casa sua, della sua Università; What kind of University? A general University.

Ognuno parlava il suo inglese, ma l’importante non era capirsi, l’importante era farsi compagnia, far passare il freddo del tempo per lui, far passare il freddo della gente per me.

Ad ogni sorso faceva cin cin con il mio bicchiere, e provai a dirgli che portava sfiga, ma poi mi accorsi che a sentir parlare di sfiga da uno come me gli veniva ancora più voglia di andarsene, di tornare a casa, quella vera.

E non volevo che se ne andasse, erano gli altri che dovevano andarsene.

Di sicuro stavo camminando, di sicuro con le cuffie, di sicuro ascoltavo musica triste.

Attraversavo strade guardando che non passassero macchine né da una parte né dall’altra, come mi avevano insegnato da piccolo.

Il resto del percorso lo facevo a testa in giù, come mi avevano insegnato da grande.

Passavo di lì, la gente che andava in quel pub all’angolo della strada prendeva la birra e poi usciva, erano questi gli accordi, dentro lo spazio disponibile era solo per quelli che dovevano ancora leggerne il contratto.

Poi si fermava lì, ad intasare il marciapiede, la strada, a sedersi sulle macchine e io che passavo dovevo fare lo slalom, o chiedere per cortesia di spostarsi.

Ma guardavo in giù, e i cazzi miei non facevano rima con cortesia.

Finta destra, finta a sinistra, andavamo dalla stessa parte. Io volevo passare e lei voleva farmi passare, ma ci spostavamo dalla stessa parte.

Ci fermammo al centro, uno dei due doveva non muoversi, l’altro non stare fermo.

Io ero quello che dovevo muovermi, e invece rimasi fermo, la guardai, sorrideva.

Le passai una cuffia, e mi baciò.

Poi mi fece passare, spostandosi lei.

Tre isolati prima di accorgermi che era successo qualcosa.

Quando tornai indietro lei non c’era più.