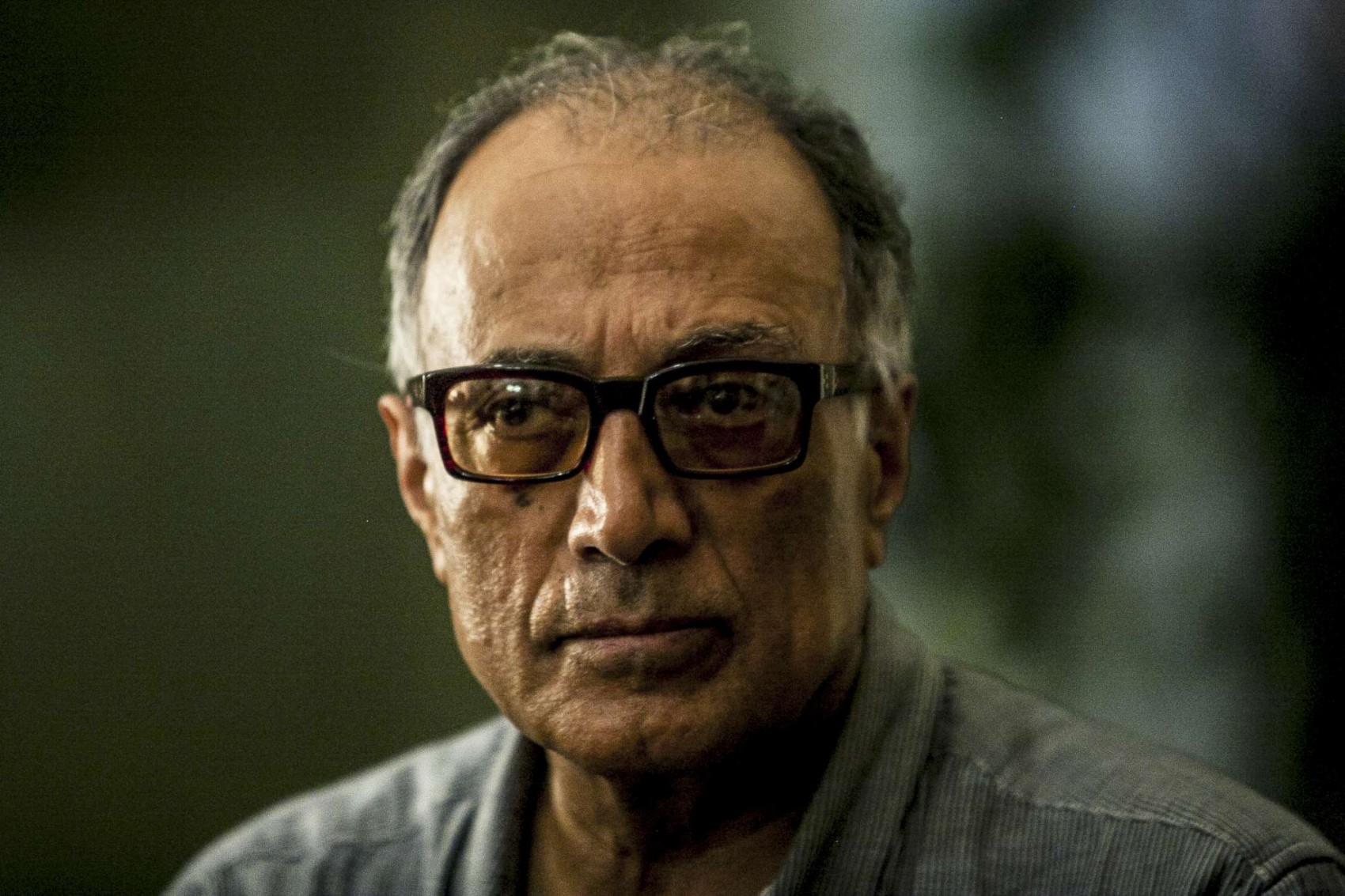

La vita non è una linea diritta

In memoria di Abbas Kiarostami

Quando nel 1992 Satyajit Ray venne a mancare, Akira Kurosawa ringraziò Dio per aver trovato in Abbas Kiarostami un valido erede del maestro indiano. Se si volesse indicare il carisma essenziale che ha caratterizzato l’opera di Kiarostami probabilmente non si sbaglierebbe individuandolo nella sua capacità di dialogare con i più piccoli. Abbassando la cinepresa all’altezza dei loro occhi Kiarostami ci ha offerto una straordinaria lezione di maieutica cinematografica, riuscendo a catturare l’essenza dei loro sguardi sul mondo. Come Ray e Truffaut prima di lui, ha raccontato l’infanzia con complicità e profondo rispetto, scoprendo nei bambini persone con una capacità di autodeterminazione spesso superiore a quella degli adulti.

Emblematica, in questo senso, è la galleria di piccoli protagonisti che popolano i suoi primi film, da Il viaggiatore (1974) fino al più celebre Dov’è la casa del mio amico? (1987). Nelle loro parabole di piccola ribellione domestica, in cui sfuggire al controllo dei genitori significa rivendicare un proprio spazio di libertà, probabilmente Kiarostami coglieva anche qualcos’altro: l’urgenza di un gesto politico rivoluzionario, che forse in un paese come l’Iran solamente i bambini potevano ricordare agli adulti.

Dov’è la casa del mio amico?, Abbas Kiarostami, 1987

La vita non è una linea diritta, affermava Kiarostami. Forse è per questo che il suo cinema è pieno di strade a zig-zag, che disegnano traiettorie lunghe e irregolari prima di smarrirsi a perdita d’occhio nella profondità di un campo lungo. L’automobile e la macchina fotografica sono state le sue due più fedeli compagne di viaggio lungo una filmografia che è, essa stessa, un viaggio. Meno propenso ad ascoltare il rumore dei centri urbani rispetto all’amico Panahi, Kiarostami ha diretto il suo sguardo verso i sentieri periferici di un altrove fuori dal tempo , terremotato dalla Storia, popolato da sparuti avamposti di umanità. E mutevole come il paesaggio è stata la forma del suo cinema, immersa in una dinamica di continua rimodulazione e metamorfosi.

Tra l’essenzialità quasi neorealista dei primi film e documentari e la sobria compostezza degli ultimi titoli della sua produzione, Kiarostami ha elaborato alcune delle riflessioni più brillanti sul piano metacinematografico, in capolavori come Close-up (1990) o Sotto gli ulivi (1994), senza mai rinunciare a sperimentare nuovi e coraggiosi approcci formali. Tra le esperienze più radicali non si può non ricordare quella di Shirin (2008), in cui Kiarostami pone fuori campo letteralmente un intero film, lasciando che a raccontarcelo siano la sua colonna sonora e le espressioni del volto delle spettatrici che lo stanno guardando.

Close-Up, Abbas Kiarostami, 1990

In tutto il cinema di Kiarostami è, in effetti, fondamentale quello che non si vede e quello che non si sente. L’espediente del fuori campo, spesso utilizzato nei dialoghi, impone la scelta di un punto di vista (e di ascolto) meno mediato dalla sintassi filmica classica del campo-controcampo e quindi risulta spiazzante. Come nella realtà, nei film di Kiarostami facciamo spesso fatica a collocare nello spazio una voce o un rumore, e siamo a volte costretti a perdere del tutto, per l’eccessiva distanza, il contenuto di un importante dialogo, come nel magnifico finale di Sotto gli ulivi. In un geniale contrappasso teorico il testo audiovisivo sfuma in questi momenti verso la pittura e la fotografia, terreni entrambi familiari a un artista essenzialmente visuale come Kiarostami. Non è casuale che il poeta Kiarostami abbia deciso di girare il suo ultimo film, Qualcuno da amare (2012), in Giappone, la terra dove una poesia si risolve in un haiku di tre versi senza titolo. A partire da qui, se davvero come sostiene Godard il Cinema comincia con Griffith e finisce con Kiarostami, non ci resta che ricominciare il viaggio, à rebours.