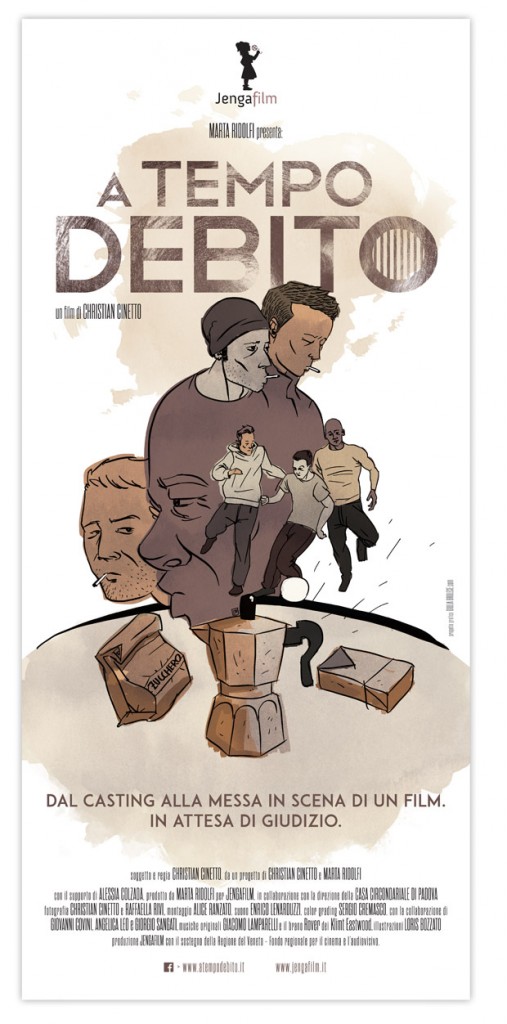

La questione delle carceri italiane dà luogo ad alcune tra le più calde e controverse discussioni politiche, troppo spesso strumentalizzate fino ad opacizzare il fulcro del problema, ovvero un'articolata riflessione sulla condizione umana di chi nelle carceri vive e lavora. Il cinema aveva già guardato al mondo carcerario alcuni anni fa con Cesare deve morire dei fratelli Taviani; ma, almeno in Italia e forse nemmeno all'estero, non era mai stato realizzato un documentario che avesse come protagonisti dei detenuti nel ruolo di loro stessi. Finché non è arrivato il progetto di Christian Cinetto A tempo debito.

Prodotto da Jengafilm il film è stato girato all'interno della casa circondariale di Padova in un periodo di cinque mesi, durante i quali quattordici detenuti in attesa di giudizio hanno partecipato a un corso per realizzare un cortometraggio; si racconta il backstage del cortometraggio, dalla diffidenza iniziale, quando il corto sembrava una chimera, all'incredula soddisfazione del giorno in cui quel corto è stato mostrato ai suoi protagonisti. Il regista nel corso della prima presenta brevemente il progetto al microfono, la voce gli trema. Si abbassano le luci in sala. Il documentario inizia ritmato come il valzer di Strauss e la tensione è alta e palpabile.

Ogni regista o sceneggiatore sa che per tenere in piedi un film si dovrà scontrare con uno dei concetti più problematici della creazione filmica, ovvero il conflitto. È il conflitto che genera la storia e che tiene incollati gli spettatori allo schermo. Trovare il conflitto e alimentarlo nel modo corretto è complicato, ma diventa complicatissimo quando il film in questione è un documentario. A tempo debito è un film in cui il conflitto è presente dal primo all'ultimo minuto, senza mai abbassare la guardia. C’è una tensione sottile che alimenta costantemente il conflitto in tutto il progredire del racconto, costruita con un meccanismo perfetto al millimetro e originata da una scelta molto semplice e molto arguta: quella di non rivelare quali siano i reati dei detenuti in questione. Quello che vediamo sullo schermo sono quindi degli uomini che hanno probabilmente sbagliato, viviamo nel loro stesso limbo di detenuti in attesa di giudizio, ma non sapendo il loro reato succede quello che succede quando guardiamo un qualsiasi altro film: non ci interessa chi sia l'attore al di fuori di quel ruolo, ci interessa solo chi è in quel momento. Quando poi, nelle increspature tra una scena e l'altra, ci domandiamo come mai quegli uomini siano finiti in una casa circondariale, ecco che mettiamo in moto il meccanismo, facciamo scattare la trappola finemente preparata. Creiamo conflitto e lo creiamo noi spettatori: è in noi stessi e funziona alla perfezione proprio per questo.

L'operazione di montaggio, realizzata magistralmente da Alice Ranzato, è l'altra vera perla del film, produce ritmo e sostanza, arricchisce la storia, la completa, la perfeziona. L'assenza di pregiudizio con cui il regista e i suoi assistenti tenevano il corso traspare e diventa leitmotiv, esce dallo schermo e travolge il pubblico in sala. A tempo debito non è un film sulla vita: è la vita stessa rielaborata con gli strumenti della cinematografia. Siamo in pieno postneorealismo. A tempo debito, come ricorda il regista alla fine della proiezione, non è un film sulle risposte ma sulle domande. Smuove gli animi con una forza meravigliosa. Vuole in modo molto modesto raccontare il vero e ci riesce, fondendosi con la vita, in uno scambio di energie continuo tra lo schermo e gli spettatori. L’impresa di mostrare l’altro lato del carcere è piuttosto riuscita, a giudicare dall'applauso scrosciante alla fine dei titoli di coda, lunghissimo, come non se ne sentivano da tempo.