Per un teatro dis-integrato

Alla riscoperta della scena lasciata nell'ombra

Cos’è che spinge un uomo a dire «no»? Quando diciamo «no» tracciamo una distanza di sicurezza, è come un muro: da un lato si determina la singolarità di chi è «al di qua» (la mia casa, la mia cultura, la mia nazione…), dall’altro si impone una estraneità a chi si ritrova «al di là» (l’immigrato, l’altro, il diverso…). Una delle principali ragioni per cui i grandi Stati moderni cominciano a dare gravi segni di cedimento è che siamo in tanti a questo mondo, probabilmente in troppi.

Jason Langley Hong Kong Neighbourhoods (2015). ©Jason Langley / Aurora Studio

Quando si è in tanti, infatti, non ci si conosce più, la percentuale di estraneità si alza vertiginosamente, dunque bisogna mettere in campo una grande macchina burocratica – «il sistema» – che organizzi il tutto per delega. Risultato? Nessuno sa cosa accada realmente: l’individuo magari si barcamena sicuro nella sua sfera (professionale, culturale, geografica), ma appena gli si chiede com’è che vada nel brodo in cui è immerso barcolla.

Orson Welles Il processo (1962)

Non è un caso se dopo la grande euforia post-sovietica della globalizzazione il caro vecchio Occidente si stia dis-integrando sotto la spinta di crescenti nazionalismi. La politica si limita a stigmatizzarli come rigurgiti neofascisti—ma non si tratta di nostalgia, ciò cui ci troviamo di fronte è una necessità profonda di integrazione che cerca risposte veloci e che le va trovando sbrigativamente nell’integralismo.

Non è di politica però che tratteremo stavolta, perché quel «no» l’uomo lo traccia anche dentro di sé: io sono questo, io non sono quello. Il bambino non conosce questi schematismi, è materia viva, fluida, ma l’adulto dopo un po’ che va forgiando la sua identità, spegne la fornace, fissa la forma, si raffredda, e finisce per convincersi che egli sia quella cosa lì e nient’altro. Quante volte sentiamo risponderci «Son fatto così»? È una bella balla, ma è rassicurante, consola parecchio, è il «no» per antonomasia. Il guaio qual è? Che uno si può anche trincerare dietro un solida corazza identitaria, ma se arriva un terremoto o un tifone (leggi un incidente, un tumore, un lutto, un licenziamento, ecc.), addio muro, addio certezze.

Susan Rothenberg Tilt (2008). ©Rothenberg

Ebbene. Così come l’attenzione pubblica, ormai, è rivolta principalmente ai grandi fenomeni sociali (immigrazione, sicurezza, disoccupazione, diversità, ecc.), anche il teatro sta seguendo la scia. Le domande sono rivolte soprattutto all’esterno: chi è il responsabile della mia situazione? perché mi viene negato di fare così o di essere cosà? Il problema sono gli altri, noi tutto al più siamo dei colpevoli involontari. E dunque ci poniamo poco in discussione, poco scaviamo nel nostro intimo.

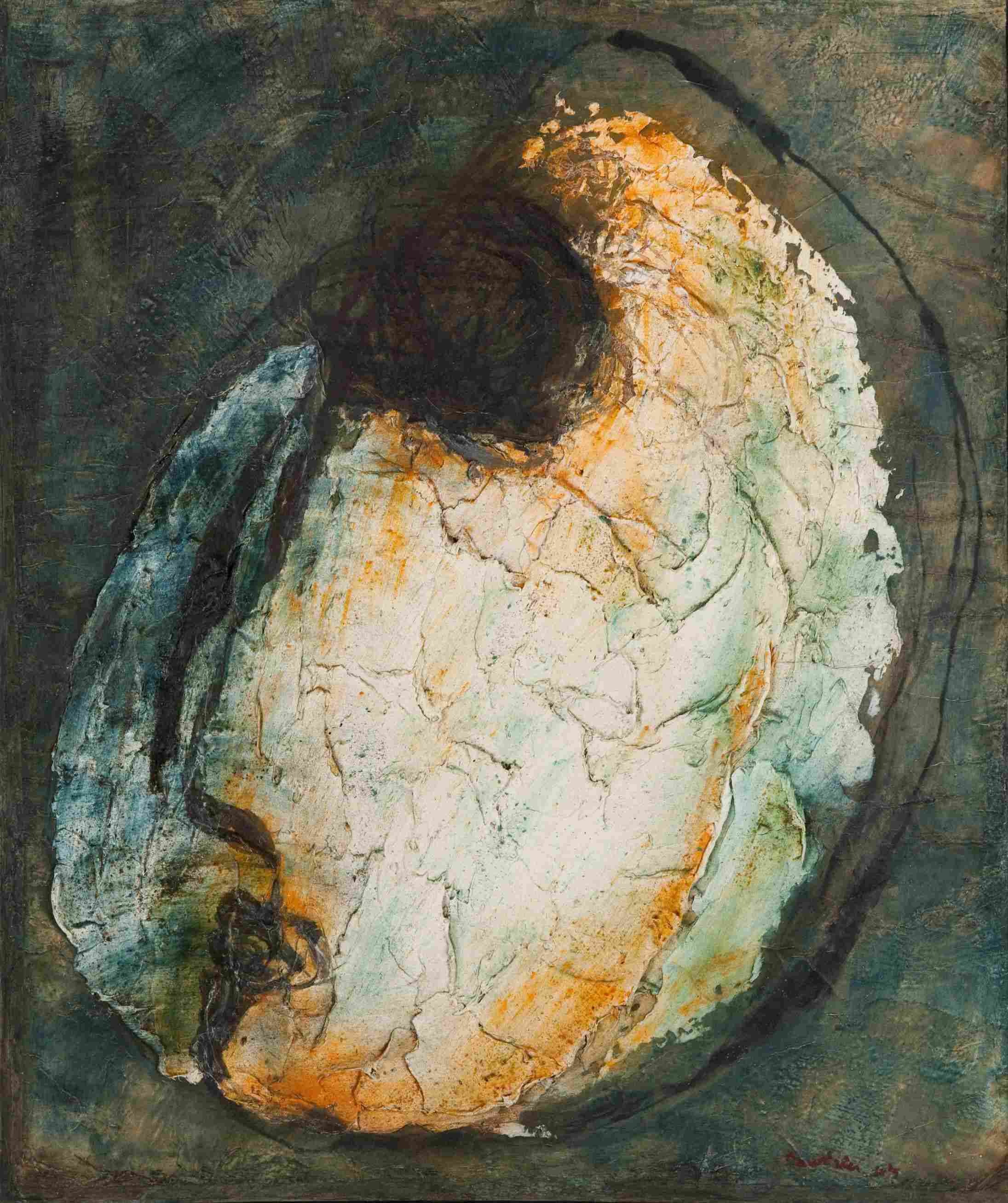

Joseph Sima Composition (1957). ©Collezione Privata

Fortuna vuole però che nella frenetica rincorsa di una contemporaneità che non sa né cosa sia né cosa voglia, riemerga un po’ di teatro meno nuovo, anzi, al diavolo la propaganda giovanilista, diciamolo, di «vecchio»: ma non tanto nel senso di obsoleto o appassito, ma di ricco di anni, colmo di esperienze. Ecco, qui vogliamo parlare di artisti ultracinquantenni che nonostante l’ombra in cui vengono biecamente relegati continuano a porre questioni fondamentali.

Jannis Kounellis Campane (1993). ©Kounellis / Tate Gallery, Londra

Sia chiaro però: il punto non è rendere onore al teatro che fu per dovere storico, il punto è che forse ci siamo persi qualcosa per strada. Cerchiamo allora di capire cos’è che non ci stiamo più domandando, quale parte oscura di noi stiamo azzittendo. Lo faremo attraverso cinque «vecchi» spettacoli (e una nuova produzione) che sono tornati in scena negli ultimi mesi tra piccoli spazi indipendenti e teatri istituzionali, da Nord a Sud. Parleremo di Turi Zinna, Lenz, Danio Manfredini, Scimone/Sframeli, Roberto Bacci e Vetrano/Randisi.

1. La reclusione del titano

Catania. Zō Centro Culture Contemporanee. Compagnia Retablo (1989). Qui il muro assume le forme di un ampio velatino in proscenio che nega qualunque sfondamento della quarta parete: qualcuno è rinchiuso nel suo mondo. Eppure la trama sottile della stoffa ci lascia spiare nella dimensione emotiva e mentale di questo recluso.

– Fui Tifeo dai cento volti feroci di belva.

– Non sei chi credi.

– Latro ancora dalle teste di cane.

– Sei malato.

Turi Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo

Caduto insieme agli altri titani di Crono all’assalto dell’Olimpo, Tifeo viene imprigionato sotto l’Etna. Qui lo incontriamo, assediato da tempeste di suoni, da catene di loop, da voci insistenti che lo braccano; è stanco, barcollante, i tratti gli si sgretolano come scaglie di argilla secca, la sua maschera di mostro si infrange sotto scariche di luci fantasmatiche (create digitalmente). Questo viso terrigno si mostra sullo sfondo, in una videoproiezione inchiostrata, come sibilasse in una serratura di cui si è persa la chiave.

Cento volti sconosciuti – i miei – prigionieri della mente di un pazzo che li accusa di pazzia percuotono le pareti del senno carceriere che suona dalle duecento orecchie puttane dei miei volti sconosciuti musiche avariate e maliose.

Turi Zinna Tifeo. Fotogramma video ufficiale

Ma chi è oggi un titano? cosa può dire? e a chi poi? Turi Zinna gli dona voce furente e poetica, con una ricchezza di registri che vibrano di schizofrenia—a Tifeo è negato il gesto estetico, egli non può esistere, non più in questa modernità.

Soggiaccio sotto il peso dell’usato

Non riesco a farmi sentire

[…]

Ho perso il mostruoso

Vorrei spargere terrore come un tempo

Vorrei un Dio da soggiogare

Vorrei dimenticare di essere stato un gigante

[…]

Vorrei non essere

essere per sempre morto

Jean Fautrier Tête d’otage (1944). Collezione privata, Colonia © Adagp, Parigi, 2017

Eppure c’è, nonostante tutto sopravvive. Ecco allora che la scrittura scenica digitale (audio e video) diventa metafora della corrente virtuale in cui oggi siamo trascinati. Ecco che l’insopprimibile ma inascoltata voce antica si fa requiem della condizione d’artista (una poetica vicina al “nuovo romanticismo” di Latini). Ecco, insomma, che la consapevolezza dell’illusorietà di questo mondo effimero scade in alienazione coatta.

smetterò per sempre di ribellarmi

[…]

mi sono depresso così tanto al pensiero del mio forzato conformismo che ho deciso di conformarmi

volontariamente

Turi Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo

È un uomo del sottosuolo, poco importa se il suo interlocutore sia un melodiante Cadmo complice di Zeus, un medico carceriere di Rodez o quel razionalismo moderno che ha rinnegato il senso del mito; egli rumina con acribia per mantener desta la propria vitale insofferenza. Sembra risuonare in quest’opera lo spirito de La Rupe di Pavese, in cui Prometeo a un tratto esclamava:

Ricòrdati sempre che i mostri non muoiono. Quello che muore è la paura che t’incutono.[…] Quando i mortali non ne avranno più paura, gli dèi spariranno.

Così infine, esausto, il titano apparirà in piena luce del giorno, a noi, eredi di Zeus, sordi al mito, per pronunciare un’ultima fatale domanda:

Perché ti sei tagliato l’orecchio?

Se le soluzioni tecnologiche, per quanto pregevoli, risentono del peso del tempo (oggi si privilegia l’alta definizione e il bianco/nero – cfr. qui), Tifeo – parte di Kthack, tetralogia ripresa e riattraversata negli anni – trasporta l’eredità del mito nella nostra contemporaneità, bussa sconfitto ma irriducibile alle nostre certezze e ci riversa tutta l’oscurità che credevamo di aver illuminato ormai per sempre.

2. L’altra vita dietro la pazzia

Parma. Lenz teatro. Dal dimenticato mostro immortale, passiamo all’uomo.

Ho studiato troppo, purtroppo.

[…] E mi sono consumato il cuore.

Sono il più bravo. Il diavolo non temo.

Ma non so niente di vero […]

Vediamo con la follia,

se riesco ad arrivare al centro, alla sua energia.

È Faust, il grande sapiente che non ricava vita dal sapere e che quella sua vita decide di spezzarla. Ma qualcosa in lui sopravanza. Anche in questo caso non importa che «l’altro» sia lo spassoso Mefistofele, un demone perturbante o uno spirito non-conforme, la compagnia Lenz (1986) non ce lo mostra mai, anzi, stavolta non abbiamo neanche più un muro. In scena tutto è a vista, sono oggetti sparsi, frammenti sonori, ricordi liberati da un ordine razionale. Il Faust incarnato da Sandra Soncini il suo muro lo porta con sé: è una veste grigia, rigida, trasparente di organza, in cui sono avviluppate parole, pagine, libri.

Lenz Fondazione Faust Memories. Foto ©Francesco Pititto

Come una falena nella notte, Faust abbandonerà il suo guscio di crisalide per concedersi al crepuscolo dis-sennato della luna. Se non la vita, qualcosa pur deve morire perché una nuova esistenza si inauguri. I versi allora si alzano, librano lungo una scia sognante, ma il volto rimane terreo, la carne pesante, il corpo svilito nell’incontinenza di un pannolone, la luna precipita a terra come arido ghiaccio: Faust è consapevole nella sua scelta, sa a cosa si dona, però ai nostri occhi appare ormai solo una mente che ha abbandonato il corpo, condannando la propria persona alla pazzia.

Che cosa è l’uomo?

Com’è possibile che esista

una cosa, che fermenta, e bolle come un caos!

O che diventa marcio come un albero marcio?

E mai è maturo.

Lenz Fondazione Faust Memories. Foto ©Francesco Pititto

Dopo oltre 15 anni, Pititto e Maestri ritornano all’opera di una vita di Goethe, e condensano la trilogia di allora (2000-02) in una reminiscenza spettrale che si nutre e respira di vent’anni di esperienze teatrali con disabili psichici. Come già notammo per il Furioso, anche qui con Faust Memories (2004) la follia viene còlta in una prospettiva ribaltata: il toccante rigore di Soncini infatti restituisce quell’universo sensibile che pulsa dietro la maschera imperscrutabile dell’«impazzito»; così l’apparente impenetrabilità dell’insano si rovescia nello sguardo del sano (il conforme, il normale, l’integrato) che, osservando rassegnato o indifferente, quel muro finisce per cementarlo.

Tra i cosiddetti nevrotici dei nostri tempi ve ne sono molti che […] se fossero vissuti in un’epoca e in un ambiente nel quale l’uomo ancora dipendeva, grazie ai miti, dal mondo ancestrale, e quindi dalla natura sperimentata realmente e non vista solo dall’esterno, si sarebbero risparmiata questa frattura con se stessi.

Carl Gustav Jung Ricordi, sogni, riflessioni (1962)

Francis Bacon Study of Isabel Rawsthorne (1966). Centre Pompidou, Parigi ©The Estate of Francis Bacon

3. Il rifiuto umano del progresso

Bologna. Teatri di Vita. Danio Manfredini (classe 1957). A forza di incitare al «sempre meglio», il progresso ha finito per introdurre una sorta di eugenetica industriale: il non conforme scade a prodotto fallato. È un errore, uno scarto. Ma in una tale società, allora, questo reietto che fine fa? lo si butta via come un rifiuto? e dove?

Brett Whiteley Head of Christie (1964). ©The Harold E. Mertz Collection, Christies, Melbourne

Ecco che il muro, anzi, i muri si fanno ora contenimento e isolamento. Siamo in una stanza spoglia, anodina, dalle pareti impenetrabili. Non c’è entrata e non c’è uscita. A dominare è un bianco clinico, impietoso, che acceca ogni contatto con la realtà e costringe a rintanarsi in una psiche già smarrita. Se con Lenz assistevamo a uno scollamento tra corpo e mente, in Al Presente (1997-98) la divisione è già avvenuta.

Danio Manfredini Al presente. Foto di scena ©Alberto Costamagna

Una sedia a rotelle, doppia, speculare, accoglie infatti il corpo inerte di un manichino, realistico ma inespressivo: voilà un’altra maschera svuotata che ci farà tenere alla larga, convinti di sapere già tutto. Come un genio nascosto, allora, l’attore apparirà sulla scena per infondere un anelito di umanità in questo recesso dimenticato.

Scompare e riappare da un paravento a vista, ogni volta una voce, una vita, tra canzoni anni ’90 e diapositive di acquarelli (per oltre dieci anni Manfredini ha tenuto un atelier di pittura per malati psichici) che poi diverranno foto, dunque volti, dunque vite. Quel paravento però non è una quinta mobile, è un quadro bianco, di un bianco che sembra tutto uguale, ma che uguale non può essere, perché comunque ha le sue porosità, le sue difformità, le sue cicatrici, le sue linee nascoste, solo il nostro sguardo distratto può liquidarlo a piatta uniformità.

Alberto Giacometti Ritratto di Peter Watson (1953). MoMa, New York ©2018 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Parigi

Così lo spirito infestante di Manfredini, dalle orbite insanguinate, le palpebre dolenti, ci lascia vedere quel che la vista ci nega. La distanza fra esterno e interno, fra pop e ricerca, fra demenza e normalità, viene superata attraverso il gesto poetico. Da Büchner a Vasco Rossi, anime diverse convivono qui non per gusto postmoderno ma per universale umanità.

Danio Manfredini Al presente. Foto di scena ©Alberto Costamagna

In Al presente, insomma, i consueti automatismi socio-culturali per una buona volta vengono inibiti da un atto di grazia. Come scriveva Camus: «L’espressione comincia dove il pensiero finisce.» Altro che bandi, premi e audience engagement! Dopo vent’anni, inossidata e inestimabile, quest’opera si dimostra ben più attuale di tanto ciarpame «contemporaneo». E andrebbe ripresa ancora e ancora—per non dimenticare cosa può davvero essere il teatro.

4. Un sacco per due

Roma. Off Off Theatre. Compagnia Scimone/Sframeli (1994). Non tutti i reietti sono reclusi, c’è chi il proprio isolamento lo vive a cielo aperto, ai margini delle nostre alienanti metropoli.

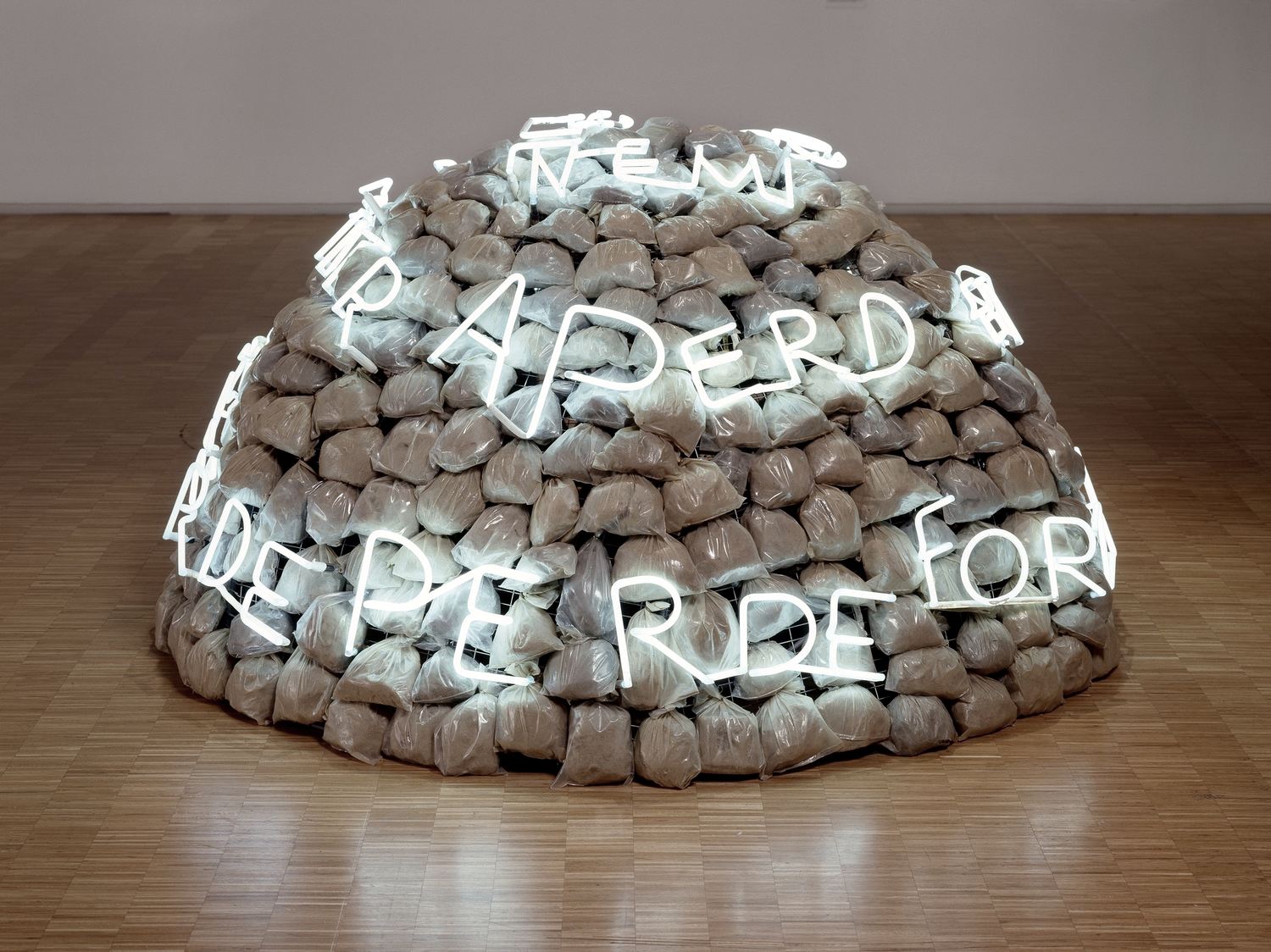

Mario Merz Igloo di Giap (1968) ©Centre Pompidou, Parigi

Come sembrano indicare le lettere al neon – A e B – sulla sinistra del palco, ci troviamo ora in un piccolo segmento di mondo. Difficile dire se siamo all’indomani di un’apocalisse o nel tempo dimenticato delle periferie urbane. La scena de Il Cortile (2003) è sporca, sbilenca, affollata da scarti e rifiuti: ad abitarla—due buffe creature, apparentemente dei barboni. Tano e Peppe. E il loro sacco.

PEPPE: Quanto tempo è passato? Mesi? Anni? Nessuna parola in questi anni… Solo respiri… rumori… versi… per muovere la lingua… per ricordarmi che ho ancora la lingua… Solo… in questo posto… con un topo che viene qui per mangiare […] il mio piede… […]

Dove sei stato in questi anni?

TANO: Nel cortile.

PEPPE: Pensavo non tornassi più.

[…]

TANO: Volevo tornare prima.

PEPPE: Perché non sei tornato?

TANO: Dovevo riempire il sacco.

Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli Nirmal

Anche in questo caso abbiamo dei sopravvissuti. Se il loro sacco è metafora di una vita che si riempie come si può, con ciò che si trova, anzi, con ciò che si decide di prendere e di portar via con sé, «vuotare il sacco» allora non significa più denunciare, rinunciare o confessare, ma si trasforma stavolta in un metterla in condivisione, questa nostra vita, per quanto misera, per quanto fragile sia. È quel tenero e umanissimo «passarsi il tempo» che ritornerà protagonista nel 2016 in Amore.

PEPPE: Avevi già messo la coperta sulle gambe a qualcuno?

[…]

TANO: È la prima volta.

PEPPE: Pensavo l’avessi già fatto…

TANO: Non l’avevo mai fatto.

PEPPE: …perché lo fai con amore! Sei il primo che mi mette la coperta sulle gambe con amore… Tutte le volte che ho chiesto a qualcuno di mettermi la coperta sulle gambe… Tutti me l’hanno sempre buttata addosso…

Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli Nirmal

Sono scambi semplici, semplicissimi, cantilenati con cadenza siciliana, quasi fosse una dolce nenia. Ma dietro l’apparente semplicità si nasconde tutto il non detto di esseri umani che sono stati rifiutati. Ne apparirà un terzo, senza nome: «Uno», «Una voce», un’anima in pena che pena vorrebbe fare ma non riesce mai a farne abbastanza per ricavarne almeno un po’ d’elemosina.

PEPPE: Non c’è più niente nella spazzatura?

UNO: Ci sono solo delle dentiere, nella spazzatura.

[…]

TANO: Perché?

UNO: Perché la gente si è stancata di avere i denti senza avere da mangiare. E per protestare ha buttato tutte le dentiere nella spazzatura.

PEPPE: E ora daranno qualcosa da mangiare?

UNO: No. Daranno delle nuove dentiere.

TANO: Che danno a fare le nuove dentiere, se non c’è più niente da mangiare?!

UNO: Per il sorriso!…Con le nuove dentiere possono ridere.

Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli Nirmal

La scrittura di Scimone, dunque, oscillando fra ironia, surrealtà e poesia, ci mostra con tenero disincanto le irrisolvibili «assurdità» del vivere e silenziosamente sembra suggerirci che superarle, anche nella miseria più nera, si può—come? Ritornando a farci incontro, perché come si legge ne Il mito di Sisifo:

L’assurdo nasce dal confronto fra il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo.

5. Sulla soglia della morte

Pontedera. Teatro Era. Roberto Bacci (classe 1949). Veniamo ora a un altro muro, quello dell’età, della tarda età, quando tutto e tutti ormai si allontanano e solo una cosa si fa prossima.

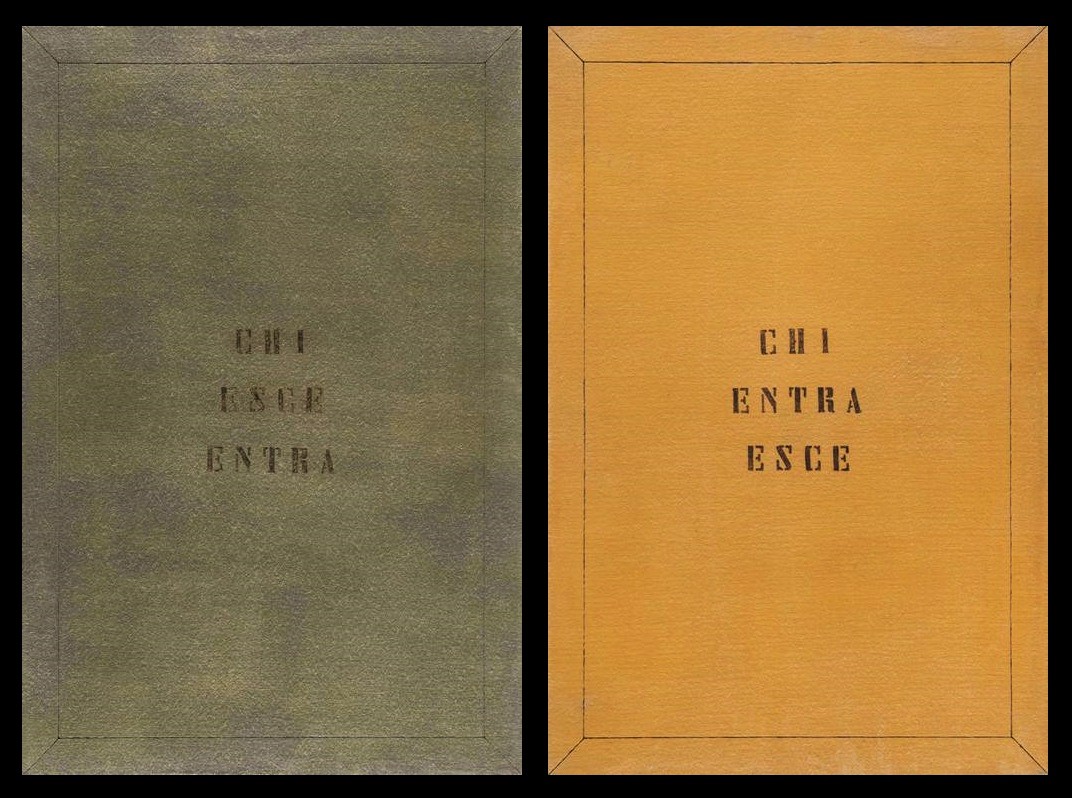

Vincenzo Agnetti Chi esce entra / Chi entra esce (1970-71). ©Agnetti

Ritornano le pareti, pareti chiare, ma è un colore caldo stavolta, soffice, drappeggiato: eppure, per quanto accennato con discrezione, questo morbido panneggio somiglia terribilmente al fodero interno di una bara. Ed è di morte che tratta Quasi una vita (2018), anzi, del morire: quella non-azione che, come il canto delle cicale, tutti notano quando termina ma nessuno mai si accorge di quando cominci.

GIOVANNA: Dormi, riposa.

Dorme, e vedo tutti gli anni che gli pesano addosso, poi di nuovo lo guardo mentre in teatro sale e scende dal palcoscenico si siede, si accoccola, improvvisa, lascia le fatiche del giorno, gli anni gli scivolano dalle spalle.

Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo

Lei che veglia è Giovanna (Daddi), lui che dorme e non dorme è Dario (Marconcini). Coppia nella vita e nell’arte, furono proprio loro (e Giorgio Angiolini) tra il ’71 e il ’72 a chiamare Bacci a Pontedera per dirigerli: un piccolo nucleo che avrebbe poi dato vita al Centro sperimentale e a un importante capitolo del teatro internazionale degli ultimi quarant’anni. Ora però ci troviamo alla fine di un tempo: il ricordo si confonde con l’immaginazione, le fantasie con le mille vite dell’attore.

DARIO: ho come avuto l’impressione che siamo sempre entrati nella scena di qualcun altro, poi magari ci pareva fosse la nostra o facevamo come fosse la nostra.

[…] Sì, e ora, che siamo alla fine del nostro viaggio, ecco… mi sembra di aspettare ancora dove la nostra storia cominci… dove la nostra storia finisca…

Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo

Dormire è morire?—o è Shakespeare? Avere ancora nuovo tempo, meglio, tempo rinnovato— è Faust che vende l’anima al diavolo o è l’anima stessa della vita dell’attore? I piani si intrecciano, si confondono. Quattro candidi spettri di ibseniana memoria infestano la scena recando i ricordi del teatro e il teatro di una vita. Mentre tutto ruota attorno al correlativo oggettivo di una porta dal doppio battente che ogni volta che si chiude finisce per aprire una nuova soglia.

Oggi si esce e si chiude la porta

senza pensarci. E quando ci si volta

a vedere quel che si è combinato

è troppo tardi. Se questa vi sembra

la storia di una vita, d’accordo.

Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo

Non si tenta qui di rimediare agli errori, né di guadagnare un tempo supplementare: Quasi una vita, pur patendo una certa prosaicità che spesso ne mina l’intimità, segue l’afflato dell’Angelus Novus benjaminiano, è uno sguardo consapevole sul passato, uno sguardo che solo attraverso la maturità del presente ci porta ora e ora soltanto a capire finalmente cosa è stata la nostra vita.

6. A tu per tu con l’aldilà

Roma. Teatro India. Compagnia Vetrano/Randisi (1976). Giungiamo così, infine, all’ultima tappa, là dove tutti i muri sono crollati.

Susan Rothenberg Black Dress (1982) ©MoCA, Los Angeles, California

Siamo nel regno del possibile. Il tempo non esiste più. Lo spazio neanche. Un cerchio di lumini a terra c’è, sì, ma non tracciano un vero confine, le fiammelle sono lì a indicarci che a regnare è il buio del dubbio.

VICÉ: Totò…

TOTÒ: Vicé…

VICÉ: …se al buio c’è un orbo, questo ch’è orbo, ne che se ne accorge ch’è orbo…è giustu?

TOTÒ: Giustu…

Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera

Se esistano davvero, se siano già morti o non ancora vivi, se nascano dalle parole di Franco Scaldati o si animino nell’incanto poetico di Vetrano/Randisi, non importa: Totò e Vicé sono due possibilità che si incontrano nella notte della ragione—e si lasciano essere.

TOTÒ: Vicé…

VICÉ: Totò…

TOTÒ: …non so cu si’ tu… e cu sugnu iu

VICÉ: Semu luminosi pupi, Totò, al lume d’a lanterna

TOTÒ: Semu tristi pupi, Vicé, in luce e in voce…

VICÉ: Immobili e in moto, siamo

TOTÒ: E nell’universo siamo un unico quadro

È un dialogo che scardina il rigore del discorso razionale. Domande bambinesche, risposte lapalissiane: se giunge una vaga spiegazione ecco che subito viene minata da un innocente «E chi lo dice?» o da un «chissà…».

Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera

Questo sottile ma continuo attentato al nesso di causalità, prima, genera un riso comico (il gusto del ribaltamento, «l’avvertimento del contrario» avrebbe detto Pirandello), poi, pian piano, si muta in qualcos’altro: una possibilità per cui le cose non vengano più definite, ordinate e sistemate come una piramide tutta precisa e sicura di sé; una possibilità, al contrario, in cui l’irrazionale trova finalmente accoglienza e coabita, liberato, nella nostra vita.

VICÉ: […] bussano alla porta. Chi poteva essere, a quell’ora? Io non volevo aprire, Totò, ma vaju a guardari […] Totò, fuori c’ero io stesso che bussavo ‘a me’ porta. C’avev’a a fari?

TOTÒ: Chi facisti?

VICÉ: Grapivu… Lui entrò e s’andò a sedere dietro alla finestra. Tu vatti a coricare, mi disse, controllo io, qua. Ma che doveva controllare, Totò. E allora io pigghiai ‘na cannila,

l’addumai, la misi supra ‘a tavula e mi nni ivu.

(tutti e due guardano a lungo in silenzio la candela)

E ora io non so chi sono, Totò. Se sono io, o se sono il signore che mi venne a bussare alla porta…

Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera

Toto e Vicé (2012), insomma, ci fa inciampare sulle nostre certezze con la candida curiosità dei bambini. Scriveva Kafka nei suoi Quaderni:

La vera via passa su una corda, che non è tesa in alto, ma rasoterra. Sembra fatta più per inciampare che per essere percorsa.

Il cosmo stellato di Scaldati viene rielaborato e attraversato da Stefano Randisi e Enzo Vetrano con tale magistrale semplicità, che l’uso di superlativi più che volgare sarebbe un tradimento. Come nel caso di Manfredini, seppur con altra cifra, qui il teatro diventa atto di grazia.

Yves Klein Il salto nel vuoto (1960). Foto ©Harry Shunk

Ecco dunque cosa ci stiamo perdendo per strada, ecco cosa stiamo rischiando di dimenticare.

Se però poi, come ormai è prassi, il feudatario, pardon, il direttore artistico di turno – che dovrebbe servire il pubblico anziché asservire gli artisti – si sente in potere di negare simili spettacoli al Teatro, sia almeno consapevole che è proprio egli il primo a creare un muro: un muro nascosto, invisibile, vigliacco, un muro dietro il quale ripara un’offerta che ancora una volta continuerà a tenere il pubblico lontano dalle proprie domande.

La solitudine non deriva dal fatto di non avere nessuno intorno, ma dalla incapacità di comunicare le cose che ci sembrano importanti, o dal dare valore a certi pensieri che gli altri giudicano inammissibili.

Carl Gustav Jung Ricordi, sogni, riflessioni (1962)

Ascolto consigliato

Letture consigliate

• A. Camus Il mito di Sisifo (1942)

• A. Camus Lo straniero (1942)

• F. Dostoevskij Memorie dal sottosuolo (1864)

• É. Durkheim Il suicidio (1897)

• C.G. Jung Ricordi, sogni, riflessioni (1962)

• F. Kafka Quaderni in ottavo (1914-17, p. 1958)

• H. Laborit Elogio della fuga (1976)

• C. Pavese La rupe (1946)

• S. Žižek Meno di niente (2012)

• Per uscire dalla fortezza vuota.Intervista ad Attilio Scarpellini, a cura di Enrico Pastore

• Piergiorgio Giacchè Nessun Bene.Tre Atti Unici di Carmelo Bene (DoppioZero)

In apertura: Jannis Kounellis Personale al Convento dei Servi di Maria di Monteciccardo (PU). Foto ©Michele Alberto

ΤΥΦῶΝ | TIFEO

il tradimento dell’orecchio

ideazione Maria Piera Regoli, Turi Zinna, Giancarlo Trimarchi e Fabio Grasso

drammaturgia e interpretazione Turi Zinna

musiche dal vivo e ingegneria del suono Fabio Grasso e Giancarlo Trimarchi

interattività scena digitale Luca Pulvirenti

laboratorio Mammasonica

in collaborazione con Piero Dauber (Hackspace)

scena Salvo Pappalardo

disegno luci Aldo Ciulla

supervisione artistica Federico Magnano San Lio

regia Turi Zinna

Zo Centro Culture Contemporanee, Catania – 24 febbraio 2018

FAUST MEMORIES

dal Faust di Wolfgang Goethe

riscrittura Francesco Pititto

regia, installazione, costumi Maria Federica Maestri

interprete Sandra Soncini

musica Andrea Azzali, Adriano Engelbrecht

cura tecnica Alice Scartapacchio

produzione Lenz Fondazione

première Lenz Teatro, Parma 19 marzo 2004

première seconda versione Habitat Pubblico, Lenz Teatro, Parma 15 marzo 2018

Lenz Teatro, Parma – 27 marzo 2018

AL PRESENTE

di e con Danio Manfredini

produzione La Corte Ospitale

Teatri di Vita, Bologna – 7 aprile 2018

IL CORTILE

di Spiro Scimone

con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale

regia Valerio Binasco

scena e costumi Titina Maselli

disegno luci Beatrice Ficalbi

regista assistente Leonardo Pischedda

assistente scene e costumi Barbara Bessi

foto di scena Marco Caselli Nirmal

direttore tecnico Santo Pinizzotto

amministrazione Giovanni Scimone

produzione Compagnia Scimone Sframeli, Fondazione Orestiadi Gibellina, Festival d’Automne à Paris, Kunsten Festival des Arts de Bruxelles, Théâtre Garonne de Toulouse

Off Off Theatre, Roma – 7 febbraio 2018

QUASI UNA VITA

Scene dal Chissàdove

drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci

regia, scene e costumi Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

aiuto regia Silvia Tufano

assistente costumi Chiara Fontanella

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli

scenografa pittrice Chiara Occhini

foto Roberto Palermo

produzione Fondazione Teatro della Toscana

realizzazione costumi SabrinAtelier

si ringraziano Augusto Timperanza, Associazione Teatro di Buti, Marilù Mazzanti, Daria Castellacci

Teatro Era, Pontedera (PI) – 20 aprile 2018

TOTÒ E VICÉ

di Franco Scaldati

interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le Tre Corde/Compagnia Vetrano-Randisi

Teatro India, Roma – 26 novembre 2017