I, Tonya

Storia vera di un’atipica principessa dei ghiacci Disney che non è mai esistita e forse mai esisterà.

Immaginate di trovarvi tra il pubblico di un palazzetto del ghiaccio di Portland negli States. Siete seduti comodi sugli spalti con birra e hot dog, ad una delle manifestazioni sportive che più rappresentano l’unione di eccellenza tecnica ed eleganza artistica, ma non centrate nulla con quel mondo. Cercate di provare la sensazione ammagliante che le pattinatrici riescono ad infondervi con le loro evoluzioni in aria, eseguite con una grazia dalla semplicità disarmante. Pensate ora, alla prima volta che avete provato a pattinare sul ghiaccio: le gambe a parentesi graffa e la sensazione di potervi fare male sul serio. Invece, queste splendide atlete dai sorrisi smaglianti e i vestiti di scena sgargianti, riescono a fare figure ed acrobazie in aria sfidando le leggi fisiche, come se non fossero mai esistite. Neppure l’immaginazione e le evoluzioni da bambini, sul lettone dei vostri genitori, reggeranno mai il paragone. Realizzate quindi, col senno di poi, che il loro atterraggio, in equilibrio su lame fini come rasoi, avviene sul duro ed impassibile ghiaccio, distante anni luce dal comodo lettone sopra citato. Questo sport è oggettivamente incredibile, al di là dei lustrini e della musica da principesse che fa da contorno al gesto ginnico. Queste ballerine acrobate, col pattinaggio artistico di figura, riescono a fondere l’eleganza del gesto tecnico con la trama coreografata di un balletto di danza, il tutto sul ghiaccio. Ora trattenete a mente il pattinaggio artistico di figura, la pericolosità di questo sport che richiede anni di preparazione tecnica e fisica, ed eliminate tutto il resto. Togliete dai vostri pensieri il ricordo dei salti sul lettone dei vostri genitori ma trattenete solo le botte di quando vi scoprivano o ve lo impedivano, anzi trattenete solo le botte e dimenticatevi di avere avuto un infanzia. Togliete la bellezza dei sorrisi e la lucentezza degli abiti di scena lustrinati e trattenete una visione di eleganza pari ai vostri pantaloni stracciati dopo una caduta sul ghiaccio con le mani in tasca, magari ubriachi. Rialzatevi, provando una cattiveria mista rabbia che non ha nulla a che fare con la compostezza di una principessa e immaginatela incanalata in puro agonismo atletico. Sommate tutto e avrete: I, Tonya.

Chiedo venia per aver utilizzato una così lunga digressione per cercare di trasmettere cosa ho visto al cinema. Ma spero di confermare in modo più chiaro quel che prima che ho scritto. Sicuramente, Craig Gillespie (L’ultima tempesta, 2016; Lars una ragazza tutta sua, 2007) regista di questo biopic, completamente atipico rispetto ai suoi predecessori, ci mostra una vicenda amara e cruda con un taglio ironico e un montaggio al limite del cinematografico. Se le regole hollywoodiane classiche imponevano di rendere la macchina da presa invisibile, di contro, un taglio televisivo e il bello della “quasi” diretta la rende mobile e presente. In questo film lo spettatore non si annoia mai perché immerso nelle vicende private e pubbliche impersonificando immaginariamente un cameramen che si trova nel posto giusto al momento sbagliato. Tant’è che durante il film non ci si sorprenderà più del commento ironico della protagonista in camera subito dopo aver ricevuto un pugno vigliacco da suo marito.

Tutto il film si districherà tra riprese invisibili, dove spesso i protagonisti in contesti privati romperanno la quarta parete indirizzandosi personalmente allo spettatore, e altre che seguono il modus operandi televisivo con interviste a tavolino o riprese riprodotte dei mass media dell’epoca. La macchina da presa è un personaggio nella vicenda che, con il rallenty delucida i profani come noi sulle evoluzioni complicate del pattinaggio artistico o ci immerge nella storia mostrandoci le azioni dei protagonisti. Non mi sento di dire che questo biopic sia incentrato principalmente sulla figura di Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie, dato che in molti casi il suo personaggio si eclissa facendoci seguire le piste narrative dei comprimari. Tesi a mio avviso confermata dall’Oscar per la miglior attrice non-protagonista a Allison Janney che nella vicenda impersonifica LaVona Golden, la madre di Tonya cattiva e fiera di esserlo.

Il tema è poi più raro che unico, storia vera, che paradossalmente anche se fa sorridere, da come ci viene presentata, ci lascia di stucco e ci fa riflettere confondendoci. Il sogno americano che non esiste più o che in certi contesti non ha spazio per fiorire. Tonya Harding era una ragazza del popolo, forgiata nel quotidiano da una realtà dura, neppure la tranquillità delle mura domestiche le faceva dimenticare da dove venisse, inutile per lei indossare due maschere: una a casa e una nel contesto principesco del pattinaggio artistico. Ci troviamo quindi impotenti, come con le mani in tasca sul ghiaccio, di fronte alla violenza quotidiana che doveva subire e che agonisticamente trasmetteva sulla pista di ghiaccio. Una rabbia da bassofondi, che la rendeva tra le migliori per potenza ginnica e assenza del rischio nei salti. Ma tutto ciò non era abbastanza per farla erigere a madrina della specialità, perché lungi dall’essere una figura positiva ed aggraziata che i giudici della federazione volevano trasmettere al mondo.

Fu tra le poche pattinatrici a compiere un salto mortale tripple axel in competizione, figura tanto difficile che anche durante le riprese, dove il gioco su più livelli personaggio vero- attrice-controfigura, ha usato le tecniche di riproduzione facciale 3d per mostrarci il volto di Margot Robbie su pattinatrici professioniste che non erano in grado di eseguirla. Peccato il triste epilogo della protagonista, scandalo nel mondo fatato del pattinaggio artistico, che la vide imputata, come informata dei fatti, in una spedizione punitiva. Orchestrata dal marito e dal suo fido deficiente amico, due red-neck impacciati dalla stupidità quasi tenera e comica. Il processo aveva come vittima la sua diretta concorrente Nancy Kerrigan per la squadra degli Stati-Uniti alle olimpiadi invernali del ’94. Caso che mise Tonya Harding al bando dai palazzetti del ghiacchio e sotto la gogna mediatica di una America perbenista ed esperta all’uso del “prima amo et poi odio” applicato alle celebrità.

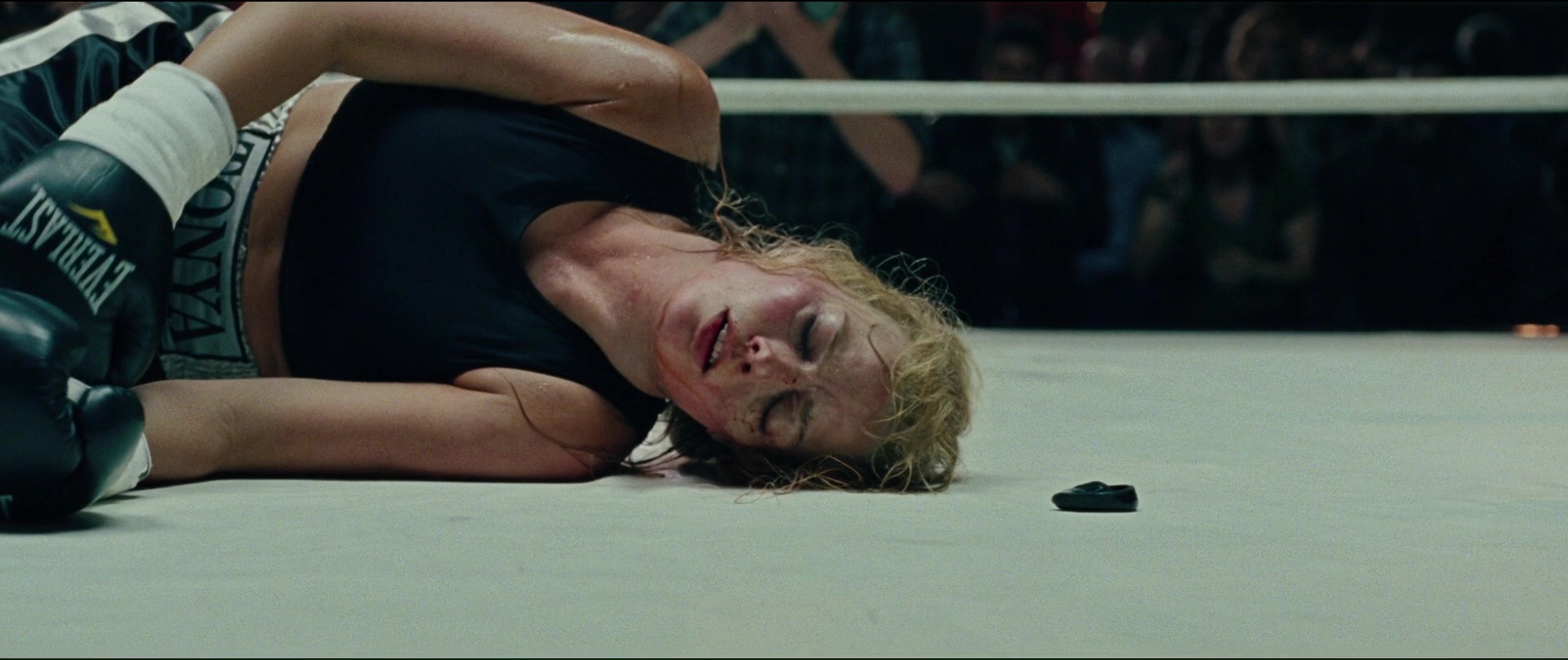

I, Tonya è quindi un biopic dal tema intrinsecamente sinistro e dai risvolti ancor più inquietanti ma che non intende durante la visione far prevalere sul pubblico le tematiche di disuguaglianza sociale, violenza sulle donne o violenza domestica. Esso si basa solo sui fatti, raccontandoli con una modalità estranea ai sentimenti, quasi seguendo i dettami e il punto vista apaticamente affettivo della madre. Perché per quanto si tratti di temi che fanno riflettere, uno dei messaggi a mio avviso molto chiaro del film è: nel mondo di Tonya provare sentimenti o piangere era molto pericoloso. Mostrarsi vulnerabili in un contesto quotidiano o agonistico equivaleva a scavarsi la fossa da soli. La rabbia e la cattiveria rendeva vivi ma metteva in pratica la triste verità dei capponi manzoniani. Tant’è che la protagonista mai vittima ne carnefice, finirà la sua carriera passando dai lustrini dei suoi abiti da scena, cuciti sempre da sola, ai guantoni di un ring da pugilato professionistico. Guantoni che le calzano a pennello come fossero di seta, risvolto-metafora della sua esistenza, luogo e modus vivendi a cui ha purtroppo sempre appartenuto. Un finale, se lo si vuole vedere lieto, con la differenza che, i pugni oltre ad averli sempre incassati in questo caso è pronta a darli.